日本学士院賞授賞の決定について

日本学士院は、平成19年3月12日開催の第1007回総会において、日本学士院賞9件(うち2件に対し恩賜賞を重ねて授与)を決定しましたので、お知らせいたします。

受賞者は以下のとおりです。

| 1. 恩賜賞・日本学士院賞 | ||

|---|---|---|

| 研究題目 | 『幕末期薩摩藩の農業と社会 -大隅国高山郷士守屋家をめぐって-』 | |

| 氏名 | 秀村選三(ひでむら せんぞう) |  |

| 現職 | 九州大学名誉教授 | |

| 生年月日 | 大正11年12月10日(84歳) | |

| 専攻学科目 | 日本社会経済史 | |

| 出身地 | 福岡県 | |

| 現住所 | 福岡県福岡市早良区 | |

| 授賞理由 | 秀村選三氏が著した『幕末期薩摩藩の農業と社会 -大隅国高山郷士守屋家をめぐって-』(創文社、平成16年)は、未開拓の部分が多い薩摩藩領の農村を研究するための、基礎ないし基準点を作ることを目指した、半世紀に及ぶ努力の成果としての画期的な業績です。薩摩藩領の大隅半島にあった高山郷(こうやまごう 現在の鹿児島県肝付町高山)の郷士守屋家を中心として、一つの郷、一つの家の姿を克明に描いています。 薩摩藩では、藩権力が強大で、農民の地位が低く、武士身分に属しながら地主でもあった郷士らの家に農村史料が伝えられることが多く、特に守屋家には幕末期の当主の日記(「日帳」)や「耕作日記」など貴重な史料が多く残されています。秀村氏がこの研究に着手した1950年ごろには、明治初頭生まれの古老たちから、湿 田の多かったこの地域での稲作の過酷な労働の様相を聞き取ることも可能でした。今日、江戸時代の農村に関する歴史的研究は進んでいますが、このような人々の生活の具体的な実態に触れたものは多くはありません。 秀村氏の広い視野からの展望は、薩摩藩領の農村を研究対象とすること自体にも指向されています。江戸時代の藩を東北型、畿内型、西南型などに類型化することが様々な研究者によって試みられ、従来まで薩摩藩は特殊な地域と見なされてきましたが、同氏は、薩摩藩を「西南辺境型藩領国」の一つとして位置付けられると主張します。薩長土肥とよばれる雄藩の社会組織の面での共通点に注目する同氏の仮説は、明治維新の性格を考えるためにも、重要な手掛かりとなるでしょう。 【用語解説】

|

|

| 2. 恩賜賞・日本学士院賞 | ||

|---|---|---|

| 研究題目 | 「自然免疫による病原体認識とシグナル伝達」 | |

| 氏名 | 審良静男(あきら しずお) |  |

| 現職 | 大阪大学微生物病研究所教授 | |

| 生年月日 | 昭和28年1月27日(54歳) | |

| 専攻学科目 | 免疫学 | |

| 出身地 | 大阪府 | |

| 現住所 | 大阪府高槻市 | |

| 授賞理由 | 審良静男氏は、一連の研究により、自然免疫の重要性の確立に多大な貢献をしました。 自然免疫は、従来までは非特異的免疫とも呼ばれ、単に病原体の貪食・処理に関わる低次の感染防御反応であると考えられてきました。しかし、Toll様受容体(TLR)の発見、機能解析を通じて自然免疫が極めて特異的に病原体を認識し病原体の侵入に対処していること、さらに獲得免疫(抗体産生やキラーT細胞)の誘導に必須であることが明らかとなり、従来の免疫学の理論的基盤を、根底から見直さなくてはならない状況にいたっています。 審良氏は、遺伝子欠損マウス作製を通じて、各TLRの認識する病原体成分とTLRからのシグナル伝達経路の全貌を明らかにして自然免疫の仕組みの解明に貢献しました。 このような審良氏の研究成果をもとに、現在、難治性感染症、アレルギー、癌に対して新たな治療法が開発されようとしています。 【用語解説】

|

|

| 3. 日本学士院賞 | ||

|---|---|---|

| 研究題目 | 『モンゴル帝国と大元ウルス』 | |

| 氏名 | 杉山正明(すぎやま まさあき) |  |

| 現職 | 京都大学大学院文学研究科教授 | |

| 生年月日 | 昭和27年3月1日(55歳) | |

| 専攻学科目 | 東洋史学 | |

| 出身地 | 静岡県 | |

| 現住所 | 京都府京都市上京区 | |

| 授賞理由 | 杉山正明氏が著した『モンゴル帝国と大元ウルス』(京都大学学術出版会、平成16年)は、モンゴル帝国史研究の顕著な前進に貢献した労作です。 チンギス・カン(ジンギスカン)で有名なモンゴル帝国は、13~14世紀に栄えて、世界史に大きな影響を残しました。遊牧地と戦士をチンギス・カンの弟たちや子供たちに分け与え、各々の家系がまたこれを繰り返して、連盟をしながら諸民族の国々を征服していきました。モンゴル帝国の歴史にまだ謎や空白が多いのは、領内の言語が様々であり、また帝国が連盟で結ばれていたために統一された歴史が残らなかったためです。 杉山氏は、モンゴル帝国史を復原する最有力な手がかりとして、同時代のペルシア語の史料群、漢文の史料群を総動員して、相互に丹念に対照させて確かな事実をつきとめ、この手法をたどってこれまで分からなかったモンゴル帝国史の基本になる部分を一挙に解き明かすことに成功しました。例えば、帝国の政治軍事組織の原理構造、クビライの即位と大元を始めとする4汗国(ウルス)の成立事情、帝室一門のモンゴル高原にある本領と中国内にある所領との統治関係、帝国後半期におけるチャガタイ・ウルスの歩みの復原などは特筆されるべき貢献です。 本書は総体として根本史料の発掘法、校訂と対照法において独自の創見に満ちており、モンゴル史研究の今後の飛躍のためにパイオニア的な役割を果たしています。 【用語解説】

|

|

| 4. 日本学士院賞 | ||

|---|---|---|

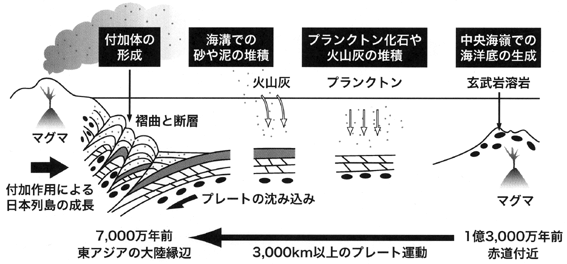

| 研究題目 | 「プレート沈み込み帯の付加作用による日本列島形成過程の研究」 | |

| 氏名 | 平朝彦(たいら あさひこ) |  |

| 現職 | 独立行政法人海洋研究開発機構理事 同地球深部探査センター長 |

|

| 生年月日 | 昭和21年5月30日(60歳) | |

| 専攻学科目 | 地質学 | |

| 出身地 | 宮城県 | |

| 現住所 | 千葉県浦安市 | |

| 授賞理由 | 平 朝彦氏は、日本列島の基礎を構成する地層群を新しい観点から研究し、それらの地層群が、数千キロメートルに及ぶプレートの運動と沈み込みに起因する付加作用によって形成されたことを明らかにしました。 1970年代にプレートテクトニクスは地球科学に革命を起こし、様々な地質学的、地球物理学的な現象を合理的に説明することを可能にしました。一方、日本列島の地質構造は、地殻の上下運動を重視する地向斜論で長い間説明されてきました。 平氏は、西南日本の太平洋側に分布する四万十帯の研究によって、世界で初めてプレート沈み込み帯での付加体形成を地質学的証拠により立証しました。南海トラフ(本州・四国の太平洋側にあるやや浅い海溝)の研究では、付加体形成のプロセスを確認するとともに、島弧同士の衝突付加がもたらす山脈隆起、海底土石流による運搬、付加体の形成という一連の事象との関連を明らかにしました。 さらに、平氏は、日本列島が東アジア大陸の周辺で、数億年かけて付加作用により年輪のように成長してきたことを示し、従来の教科書の記述を根底から書き改め、地質学の発展に大きく貢献しました。 【用語解説】

プレートの沈み込みと四万十帯(付加体)の形成 |

|

| 5. 日本学士院賞 | ||

|---|---|---|

| 研究題目 | 「2次元電子系の実験的研究」 | |

| 氏名 | 川路紳治(かわじ しんじ) |  |

| 現職 | 学習院大学名誉教授 | |

| 生年月日 | 昭和7年1月11日(75歳) | |

| 専攻学科目 | 物理学 | |

| 出身地 | 北海道 | |

| 現住所 | 東京都豊島区 | |

| 授賞理由 | 川路紳治氏は、一貫して半導体境界面における電気伝導の研究を行い、基礎物理学と半導体技術の基礎の両面にわたって大きく貢献しました。 川路氏は、Si-MOS型素子という金属と半導体の接合部に生じた2次元電子系のホール効果を計測し、ホールコンダクタンスの値が接合部のゲート電圧を変えると階段状に変化し、階段の平らなところは2次元電子密度がieB/h(iは整数、eは電子の電荷、Bは磁束密度、hはプランク常数)となる近傍であり、ホールコンダクタンスの値がie2/hになる量子ホール効果を明らかにしました。ホールコンダクタンスまたはその逆数のホール抵抗のような物質常数が普遍常数だけで決まるということは驚くべき結果であり、多くの理論的研究を引き起こし、豊富な成果を生みました。 また、川路氏は、Si-MOS型素子の電気抵抗が磁場とともに減少する現象を発見しました。理論家の研究によってこの現象がアンダーソン局在の存在を証明するものであることが示され、川路氏の研究の正しさとその意義が確認されました。 川路氏の業績は、直接的には純粋物理学におけるものですが、現在の電子技術はほとんど全てが半導体境界面の2次元電子系を利用しており、量子ホール 効果やアンダーソン局在の研究は、メゾスコピック系(微視的と巨視的の中間領域で、量子力学と古典力学の両方の性格を持つ研究分野)やナノテクノロジーへ と発展していきました。その意味で、川路氏の研究は電子技術の基礎をなすものであり、その影響の大きさは現代の産業の大部分に及ぶと言っても過言ではあり ません。 【用語解説】

|

|

| 6. 日本学士院賞 | ||

|---|---|---|

| 研究題目 | 「有機典型元素化合物の高配位能を活用した化学反応性と物性の開拓」(共同研究) | |

| 氏名 | 山本尚(やまもと ひさし) |  |

| 現職 | 米国シカゴ大学教授、名古屋大学名誉教授 | |

| 生年月日 | 昭和18年7月16日(63歳) | |

| 専攻学科目 | 応用化学(有機化学) | |

| 出身地 | 兵庫県 | |

| 現住所 | 米国イリノイ州 | |

| 氏名 | 玉尾皓平(たまお こうへい) |  |

| 現職 | 独立行政法人理化学研究所フロンティア研究システム長 京都大学名誉教授 |

|

| 生年月日 | 昭和17年10月31日(64歳) | |

| 専攻学科目 | 有機金属化学、有機合成化学 | |

| 出身地 | 香川県 | |

| 現住所 | 東京都文京区 | |

| 授賞理由 | 山本 尚氏と玉尾皓平氏は、分子設計によって構造と反応性の自在な調整が可能であるという有機典型元素化合物の特徴的な概念をもとに数々の有用な化学反応と機能性物質を開拓し、学術のみならず産業技術の進展に大きく貢献しました。 山本氏は、13族のホウ素やアルミニウムを含む優れた分子性酸触媒・不斉酸触媒・複合酸触媒・環境調和型触媒を設計、合成することによって、高度に制御された炭素-炭素結合形成反応などを達成し、医薬品合成などに革新をもたらしました。 玉尾氏は、14族元素に注目し、広く「玉尾酸化」と呼ばれるケイ素-炭素結合の過酸化水素による酸化法やシロール(含ケイ素5員環化合物)の合成法を開発しました。さらにシロールの高い電子受容性・輸送能を発見して、有機EL発光素子の開発につなげる業績を挙げました。 【用語解説】

|

|

| 7. 日本学士院賞 | |||

|---|---|---|---|

| 研究題目 | 「トライボロジーに関する研究」(共同研究) | ||

| 氏名 | 堀幸夫(ほり ゆきお) |  |

|

| 現職 | 金沢工業大学副学長・同工学部教授 東京大学名誉教授 |

||

| 生年月日 | 昭和2年8月22日(79歳) | ||

| 専攻学科目 | 機械工学・トライボロジー | ||

| 出身地 | 東京都 | ||

| 現住所 | 東京都杉並区 | ||

| 氏名 | 加藤康司(かとう こうじ) |  |

|

| 現職 | 東北大学大学院工学研究科教授 | ||

| 生年月日 | 昭和18年7月4日(63歳) | ||

| 専攻学科目 | 機械工学・トライボロジー | ||

| 出身地 | 山形県 | ||

| 現住所 | 宮城県仙台市太白区 | ||

| 授賞理由 | 堀 幸夫氏は、回転機械の高速化・長軸化を阻んできた潤滑油膜に起因する回転軸の異常振動(オイルウィップ)の問題を回避する「オイルウィップ理論」を初めて構築して、各種回転機械の高速化及び発電機ローターの長軸化(大出力化)を可能にし、さらに突発的外乱に対する回転機械の動的耐震設計に貢献したほか、多ローター・多軸受系の安定性などを解明しました。また、流体潤滑(摩擦面間に薄い流体膜が形成され滑り抵抗の少ない状態)の代表的諸問題を解明して、その近代化に貢献しました。 加藤康司氏は可視化法により、静止摩擦係数の発生機構を解明しました。次いで摩擦と摩耗の微視機構を解明して両者を統合することにより、初めて摩耗形態図を創成しました。これにより摩耗状態の診断・予知が可能となり、耐摩耗設計法の構築に貢献しました。また同氏の発明したトライボコーティング潤滑法は、宇宙での長期使用のために、国際宇宙ステーションにおける暴露試験を経て、実用化への開発途上にあります。 両氏の業績は、トライボロジーを学問として確立するための基礎的諸理論の構築を行い、さらに発電、生産、情報、環境、宇宙など広大な分野にトライボロジーの先端技術を開拓したものであり、国内外の学界と産業界の高い評価を得ています。 【用語解説】

|

||

| 8. 日本学士院賞 | ||

|---|---|---|

| 研究題目 | 「蒸発散と流出機構に基づく広域水需給分析に関する研究」 | |

| 氏名 | 丸山利輔(まるやま としすけ) |  |

| 現職 | 石川県立大学学長、京都大学名誉教授 | |

| 生年月日 | 昭和8年10月17日(73歳) | |

| 専攻学科目 | 灌漑排水学 | |

| 出身地 | 岐阜県 | |

| 現住所 | 石川県金沢市 | |

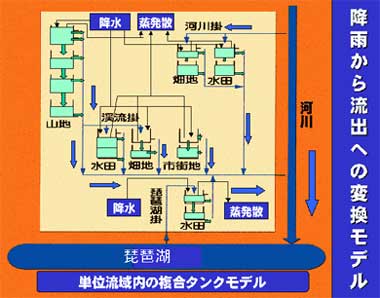

| 授賞理由 | 丸山利輔氏は、陸上での水循環の主要な過程である流域蒸発散と流出機構の研究に基づき、複数の灌漑地域を含む広域水需給分析について、わが国稲作水田の特徴を踏まえた独創的、かつ広範な研究を展開しました。 流域に関する蒸発散研究では、短期水収支法を考案し、季別の蒸発散量推定法を確立しました。また、降雨と河川への流出関係を解明する流出機構の研究においては、「重みつき統計的単位図」の創案、ならびに造成農地における流出量算定法を創案・定式化しました。 これらの成果などを踏まえ、複合タンクモデルを創案し、これにより水田灌漑のように用水の循環利用が行われている地域に適用できる独創的な広域水需給分析法を確立しました。以上の研究成果は、水の利用と制御に関する学問分野の進展に貢献し、日本をはじめ、アジアモンスーン地域の灌漑排水計画や水環境整備等に大きく寄与・貢献しています。 【用語解説】

|

|

| 9. 日本学士院賞 | ||

|---|---|---|

| 研究題目 | 「連想記憶ニューロンの発見と大脳認知記憶システムの解明」 | |

| 氏名 | 宮下保司(みやした やすし) |  |

| 現職 | 東京大学大学院医学系研究科教授 | |

| 生年月日 | 昭和24年12月8日(57歳) | |

| 専攻学科目 | 生理学 | |

| 出身地 | 東京都 | |

| 現住所 | 東京都板橋区 | |

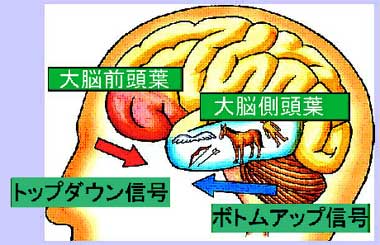

| 授賞理由 | 日常生活になじみが深くヒト精神機能の基礎ともなる記憶について、従来は主に心理学的方法で調べられてきましたが、これを分析的な自然科学の土俵に乗せるためには、具体的に記憶を貯蔵している神経細胞(ニューロン)を発見するというブレイクスルーが必要でした。 宮下保司氏は、大脳側頭葉に図形を記憶する神経細胞(記憶ニューロン)群を発見し、「記憶はどこに保存されるか」の問いに答えました。この知見をもとにヒト記憶の特徴である連想記憶が脳内でどのように実現されているかが明らかになりました。 さらに宮下氏は、「記憶はどのように想起されるか」の問いに対して、大脳側頭葉の記憶ニューロン群が、脳の内部からの2種類の信号によって活性化されることを示し、海馬と側頭葉皮質との相互作用により側頭葉内部を逆向性に伝播していく信号が自発的想起をもたらし、他方、意識的想起をもたらす信号が大脳前頭葉と側頭葉の相互作用によって生ずる(トップダウン信号)ことを発見しました。 宮下氏の研究は、複雑な精神機能を細胞レベルの知見から体系的に解明した独創的な業績として国際的に高い評価を得ています。 【用語解説】

|

|