PJA ニュースレター No.17

インタビュー 森田浩介 羽場宏光 森本幸司 坂口聡志

(聞き手)巽和行 小林誠

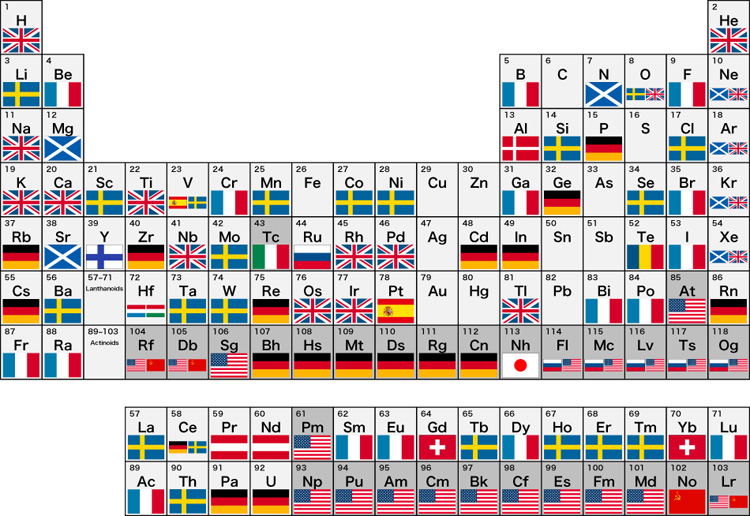

森田浩介氏を中心とする理化学研究所(理研)の実験グループによって日本で初めて原子番号113の新元素が発見され、「ニホニウム」と名付けられたのは2016年のことです。アジアでも初となる快挙でした。日本では前世紀以来、新元素発見にあと一歩と迫りながら果たせなかった歴史がありますが、そうした伝統のうえに、創意と努力がついに実を結んだ形です。グループはさらに、新元素と未知の領域をめざして挑戦を進めています。新元素発見のこれまでとこれからを、現在は理研の特別顧問に加えて九州大学高等研究院特別主幹教授を務める森田氏に、化学と物理学のそれぞれの観点からの意義も含めて、巽 和行会員と小林 誠会員がお話を伺いました。共同研究者として、理研の羽場宏光超重元素研究部部長と森本幸司超重元素分析装置開発チームリーダー、坂口聡志九州大学理学研究院教授にも加わっていただきました。

巽:本日は、九州におられる森田先生に、東京から小林先生と私とでお話を伺っていきます。共同研究者の方々にもそれぞれの場所からご参加いただいています。どうぞよろしくお願い致します。

森田:こちらこそ、どうぞよろしくお願い致します。

巽:森田先生とは、2011年にモスクワのロシア科学アカデミーで開催された新元素命名式典でご一緒させていただきました。私はIUPAC(国際純正・応用化学連合)の会長として、ロシア由来の元素を紹介するとともに、新たに承認された元素の名前と元素記号の宣言を行いました。

森田:よく覚えています。ロシアの114番元素フレロビウムと、米国の116番元素リバモリウムの命名でした。

巽:大きな式典でしたが、日本人は我々2人だけでしたね。その後、森田先生は一時、体調をくずされておられたと聞いておりましたが、お元気そうで何よりです。

森田:ありがとうございます。

巽:モスクワで式典が開かれた当時はニホニウムが話題になるより前、森田先生の研究がまだ続いているさなかだったと思いますが、現地の新聞社やテレビ局からインタビューを受けました。「113番元素はいつ、ロシアで発見された」と公式に発表されるのか、というのです。彼らは、ロシアがすでに見つけているんだという確信を持って聞いてきました。私としては、適当に答えざるを得ませんでしたが、そういう経緯もありましたので、最終的に日本の理化学研究所(理研)に命名権が与えられた時は非常に感慨深いものがありました。本日は、化学者である私が最初に質問させていただき、物理学者である小林先生にも加わっていただく形で進めたいと思います。113番元素ニホニウムの合成、あるいは発見に至るまでの経緯に加え、ニホニウムと命名した理由、そして、新しい元素が日本で初めて作られたことのインパクトをどのようにお考えなのか、こうしたことを中心に伺っていきたいと思います。まず、森田先生が新しい元素を作ろうとなさった動機は何だったのでしょうか。

森田:私は九州大学を卒業した後、大学院に進学し、東京大学の原子核研究所で実験をしていました。その最後の頃に、理研から移られた野村 亨先生とお会いして、一緒に研究するようになったのがきっかけです。

小林:それは何年頃のことですか。

森田:1984年頃だったと思います。

巽:その時から新しい元素を作ろうと考えておられたのでしょうか。

森田:当時、理研で新しい加速器リングサイクロトロンが作られて、それを使って何をやるかという議論が盛んになされていました。野村先生はその中の一つの柱として、未発見の原子核を作るのがいいんじゃないか、それにこの加速器は適しているんじゃないか、というお考えをお持ちでした。私は野村先生のグループに所属していましたので、未発見の原子核をめざす研究を一緒に進めていくことになりました。私も理研に移り、野村先生のもとで、GARIS(気体充填型反跳分離器)という、できた原子核を分離するための装置の開発に取り組みました。

巽:理研の加速器は新しい元素を作るのに適していると聞いたことがあります。それはどういうことでしょうか。

森田:新しい元素を作るには、原子核を融合させて重たいものを作るのですが、エネルギーが高すぎると、破壊されてしまいます。私たちが使った理研の線形加速器RILACはエネルギーが適当に低くて、融合反応に適しているということがありました。私たちの実験と加速器との適合性が良かったと考えております。

巽:理研では、初めからそういう考えであの加速器が作られたのでしょうか。

森田:はい、そうだと思います。

小林:そのRILACを改造したことが発見につながったと聞いていますが、それはどういうことでしょうか。

森田:原子核が衝突してさらに融合する確率は100兆分の1と小さいので、とにかく衝突回数を増やすしかありません。それにはビーム強度が重要で、ビーム強度を大幅に増強することが最大の改造でした。それが非常にうまくいったことで研究が進みました。

巽:森田先生が理研で研究しておられた時には、次の新元素合成に取り組んでおられる若い先生方は、まだおられませんよね。先生のご指導で若い研究者が育ってこられたと理解してよろしいでしょうか。

森田:はい。ただ、指導というより、共同研究ですね。

巽:私の専門は無機化学で、新しい超重元素を作るには原子核をぶつけていくんだという以上に詳しくは知らないのですが、そこにはどういう考え方、あるいはルールがあるのでしょうか。

森田:原子核同士の静電反発力が大きいことが、融合反応を阻害する原因になっていますので、その反発力が小さくなるような組み合わせ、つまり、より非対称な原子番号同士をぶつけることが原則です。例えば、50と50で100を作るのではなくて、90と10で100を作る方が静電反発力を小さくすることができます。そういった考えで反応を選び、原子番号83のビスマスの原子核に、原子番号30の亜鉛の原子核ビームを当てることにしました。

巽:なるほど。それでうまくいったわけですね。

森田:はい、おかげさまでうまくいきました。

小林:ロシアのやり方と森田先生のやり方は、違う点もあるように思うのですが、いかがですか。

森田:重たい原子核同士の融合反応を使って作ることは、世界中で共通ですので、日本でもロシアでもアメリカでも同じです。ただそれを、どれだけ回数を多く、できるだけ大強度で、しかも長期間続けられるかが鍵になりますので、携わっている研究者の粘りというか、諦めない気持ちですね。来る日も来る日も、またゼロイベントでしたね、というのを諦めずに100日、1000日と続けて、それでも精神的にめげない連中が最後は生き残って成果を出してきているように思います。

小林:実際の実験の様子をちょっと伺いたいんですが、ずっとモニターを見てるわけですね。すると、目的とするイベントが起きる。

森田:はい、そうです。

小林:リアルタイムでパッと分かるわけですか。

森田:はい、なるべくリアルタイムで、こういう現象が起こったら多分そうだろうと想定しておいて、そういうのが起こったら詳しく生データを見る。そんな繰り返しです。

小林:候補となるようなイベントはたくさん起こるのですか。

森田:まあまあ起こります。

小林:それでも、何百日も目的とするものが出てこないときは、どんな心境なんでしょうか。

森田:重要なパラメーターは衝突させる時のエネルギーというか速度ですので、そこさえ間違ってなければ、待っていれば来るという、変な話かもしれませんが、信念のようなものですね。いろいろ予備実験もやって、今やっているあの速度で間違いないんだと、自分たちで自分たちを信用しながら、あとはただひたすら、イベントが起こってくれるのを待っているだけです。

巽:実験を始められたのが2003年9月、翌2004年7月には最初のイベントが観測され、続いて2005年4月に2回目のイベントが観測されました。ここまでは比較的短期間で結果が出たように見えますが、3回目はそれから7年以上も後の2012年8月でした。その間はかなり苦しかったのではないかと想像しますが。

森田:はい、そうですね。でもポアソン分布ってそんなものです。ビームの積算量の計算通りにはなかなか行かないです。だから、これくらい出てこない確率は1割2割はあるんだろうなということは計算しながら、しんどい実験をやっているんだからまあしょうがないだろうと、みんながお互い納得しながら研究を続けていました。最初は100日に1回ぐらい出ていたので、100日ぐらい実験を続ければいいのかなと思ってやるんですけど、それが200日、300日となっていくんです。

巽:研究は一般的にいって忍耐力が求められると思いますが、先生方のご研究で求められる忍耐力は桁違いのように思います。森田先生は、楽観的という表現がいいのかどうか、そんなふうにも見えるんですが、一緒にやっておられる若い方はいかがでしたか。

羽場:そうですね。やはり重い元素を作ろうと思うと、時間がかかるし、思うように作れない。だからといって、実験条件を変えようとしても、その一つの実験条件を探索するのにもやはり時間がかかる。それで、一つの条件を決めたらずっと待つのが鉄則と、森田さんに教えていただきました。それに従ってこれまで来たように思います。

巽:グループの先生方は全員、忍耐力が強いんですね。普通だとなかなか難しいと思いますが。

森本:ニホニウムの実験をする前に、ドイツのグループが発見していた108番から112番までの元素を作る実験をやりました。その結果、私たちの装置で再現できたうえに、ドイツの装置より2倍性能が良いということが確認できました。実験条件も一つずつ確認しながら進めました。それからニホニウムの実験を始めたので、これでいけるという自信のようなものがグループの中にはできていました。だから、自信を持って待てた、と思います。前の段階の実験がなければ、不安になったり、この実験条件は正しいかな、などと考えたりしたかもしれません。

巽:しかし、本当によかったですね、としか我々は言いようがありません。

森田:いや、実は私は気が弱い方ですから。ああ、しんどいなって横を見たら、羽場さんが「いや、森田さん、これは正しいから待っていれば来ますよ」と言ってくれるんです。助けられました。

巽:えっ、そうなんですか。でも、そういう人が仲間にいてくれてよかったですね。

森田:本当にありがたいです。

巽:現在、一番重い元素としては118番オガネソンまで見つかっています。今後、119番などさらに重いものをめざしていくとなると、さらなる忍耐力が必要とされるんでしょうね。

森田:難しさはどんどん激しくなっていきますので、その難しさに比例した忍耐力がないとダメですね。

小林:そもそも、理研が超重元素を目指したのは、仁科芳雄先生がかつて、新元素の発見まであと一歩まで行ったという歴史があるように思います。理研で皆さんが頑張ったのもやはりそれが背景としてあるんでしょうね。

森田:はい。そうです。

巽:仁科先生の先見の明でしょうか。

小林:仁科先生は日本で最初、世界でも2番目にサイクロトロンを作られました。それを使ってウラン238から中性子を一つ叩き出す実験を行い、おそらくウランより陽子が一つ多い93番の新元素ができていたはずですが、化学分離はできず、新元素発見とはなりませんでした。世界初の超ウラン元素ネプツニウムとして発見されたのと同じ1940年のことです。そうした伝統が生きているということだと思います。

巽:絶対にできると自分たちで確信を持つということでしたが、実験にはかなりの予算も必要です。そうなると、予算を出してくれる人たちにも確信してもらう説得力が必要だと思いますが、それはどうなさったんでしょうか。

森田:事前実験の話が出ましたが、先頭を走っていたグループがやってきたことの追試をいくつかやってみて、我々も彼らと同じような結果が出ている、同じような衝突が起こっているというのを内外に示して自分たちの信用度を上げていく。そうやって世界的な認知度を上げていくことにはかなり心を砕きました。

巽:そういうことの重要性はどの分野でも言えることだと思います。しかし、先生方の場合、グループは比較的小さくて、人数も少ないですよね。その中で世界的な信用度を上げていくというのは、かなり難しいところもあるように思います。私がモスクワへフレロビウムとリバモリウムの命名式典に行った時に感じたのは、森田先生もふくめてアメリカにしてもロシアにしても、皆さん、非常に仲良くやっておられることでした。そういう仲間意識というか信頼関係も背景にあるんでしょうか。

森田:はい。皆、お互いによく知っていて、個人的にも仲はいいと思います。そういうことは結構重要ではないかと思っています。日本とロシアもお互いに行き来して、向こうの研究グループと、個人的にもグループとしても親交を深めることに力を入れました。

巽:ドイツもたぶんそうですね。私がこの新元素発見の国際共同研究で感じたのは、核物理学はマンハッタン計画で始まった側面もあり、軍事的にも非常に微妙なところがあると思うんですが、ロシアとアメリカがずいぶん仲良くやっているように見えたことです。少し驚きもしました。

森田:はい、彼らはツーカーです。

巽:競争しているところは秘密でしょうけど、軍事的な関係で秘密を守らないといけないとか、そういう制限はないんですか。不思議に思っています。

森田:気になったことはほとんどないですね。

巽:先生方のグループの中では、アメリカとロシアが仲良くするというのはごく自然なことなんですね。

森田:はい、そうだと思います。

巽:一方で、新元素の合成をめぐっては激しい国際競争もありますね。ロシアとアメリカ、そしておそらくドイツも、新元素を作るプロジェクトを国がかなり強力にサポートしているようにも感じています。特にロシアは。日本でのサポート体制はどうでしょうか。

森田:理研は大変サポーティブで、ありがたいと思っています。理事長をされておられた野依良治先生が化学のご専門で、このテーマには殊のほか思い入れが深かったようで、いろいろとサポートしていただきました。

巽:国にも、もっと支援体制を確立してほしいと思っています。

次に命名の件です。新元素の命名に当たってはまず、発見した権利をどこが持つか、IUPACとIUPAP(国際純粋・応用物理学連合)から推薦された化学者と物理学者の両方からなるワーキンググループで審議します。

森田:3回目のイベントを受けて発表した論文が審議されましたが、その合同ワーキンググループに対して、我々に優先権があるのではないかという趣旨の手紙をずいぶん書きました。

巽:どんなふうに書いたんですか。イベント数としては、確かロシアが結構数はあると主張していたと思います。きちんとしたイベントとして認知されるべきものだということでしょうか。

森田:はい、そうです。

巽:ワーキンググループの反応はどうでしたか。

森田:反応は特にありませんでした。でも、そういう時は簡単に返事はできませんよね。少しずつ少しずつですが、個人的にも、そのメンバーに直接お会いしたり、手紙を書いたりしました。

巽:命名権が認められた時は、嬉しかったでしょうね。

森田:はい。思い切り飲みました。

巽:理研に命名権を与えるというIUPACの発表は2015年の大晦日でした。事前にご存知でしたか。

森田:いいえ、大晦日の朝に知らないうちにメールが入っていました。これは大変なことになったと思ってすぐ理研に連絡したら、即出てこいと。その日のうちに飛行機を予約して理研に飛んで行きました。

小林:巽先生は事前にご存知だったんですか。

巽:いいえ、知りませんでした。実は、私はこの日まで、IUPAC前会長という立場にありました。IUPAC本部のあるアメリカでは12月30日、日本時間では大晦日というやや異例のタイミングでの発表でしたが、115番、117番、118番というアメリカとロシアが共同で見つけた元素に加えて日本が見つけた元素が入っていたので、私がまだその職にある間にと配慮してくれたのかもしれません。3回目のイベントがもっと早かったら、会長としてニホニウムの命名式典に臨めた可能性があったとも言われましたが、世の中はそういうものでしょう。とにかく、ニュースを聞いてほっとしました。お正月におめでたいニュースが流れてよかったです。

森田:ありがとうございます。

巽:新元素の命名権は見つけた人にあり、提案された後、5ヶ月のパブリックコメントや審議を経て正式に決まります。関係者がいろいろ言ってくることもあり、それを取り入れることはまずないんですが、こういう手続きを踏むことになっています。

森田:2016年3月にニホニウムという名前を提案して、11月末に正式に認められました。少し心配もしましたが、幸い異論はなく、ホッとしました。

巽:元素名として、ニッポニウム、ニホニウムといろいろな可能性があったと思いますが、そのいきさつはどうだったんでしょう。

森田:ニッポニウムは一度命名されてキャンセルされたので、そういう名前は使わないというガイドラインがあったと思います。小川正孝先生が1908年に43番元素を発見したとしてニッポニウムと命名しましたが、再現されなかったために幻の新元素となってしまいました。43番元素は1937年に米国での加速器を使った実験で確認され、1947年にテクネチウムと命名されました。後に、小川先生が見つけたのは周期表で一つ下に位置する75番元素で、レニウムとして命名された元素だったことがわかりました。

巽:小川先生は東北大学の総長も務めた化学者で、その業績は再評価されており、日本化学会はその関連資料を化学遺産に認定しています。

森田:ニッポニウムは響きがきれいですが、こうした経緯から使えません。国の名前の表記としては、ニホン、ニッポンと両方とも認められており、ニホニウムでいいのではないかとメンバーで集まり、相談して決めました。

巽:他に、地名や人名などもあり得ると思いますが、特段の議論があったわけではないのですね。

森田:ありませんでした。野依先生は、理研に因む「リケニウム」だと冗談でおっしゃっておられましたが。

巽:日本で最初の新元素ですから、日本に由来する名前にしていただいて、非常に良かったと思っています。

では次に、新元素が日本で発見され、日本に由来するニホニウムという名前がついたことはいうまでもなく大変に素晴らしい出来事であり、大きなインパクトがあったと思います。皆さんは、それを肌で感じておられるのではないかと思いますが、いかがでしょう。

森田:基礎学問を日本でちゃんとやっているんだということを若い人たちに示すのにとてもいい例になったのではないかと感じています。

羽場:周期表は一般の方にもおなじみなので、一般向けの講演や記事を頼まれることも多く、社会に貢献できていると肌で感じられました。講演会も多く開かれ、子供たちが興味を持って聞いてくれたのも非常に大きな成果だったと思います。日本の基礎科学の将来の発展にとってもよかったと思います。

森田:最初のイベントを観測してからちょうど20年になるのを記念して開かれた昨年11月の講演会も、子供さんが非常に多かったですよね。

羽場:はい。参加者の半分ほどが子供たちで、大変大きな反響がありました。我々もいい講演会ができたという満足感がありますし、周りからそう言ってもいただきました。

森本:一番嬉しいのは、教科書に載ったことですね。一般公開でも、低学年の子供たちから年配の方まで、熱心に質問をしていただきました。

坂口:森田先生の後を継いで九州大学で教員をしていますが、ニホニウムのニュースが流れたときに小学生や中高生だった子どもたちが科学に目覚めて、九州大学に入学してきたり、実際にプロの研究者になったり、という例を多く見ています。日本の科学が次世代につながっていくための非常に重要なイベントだったと感じています。

巽:日本の科学全体を盛り上げる宣伝塔として、これからも大いに活躍していただきたいと思います。

小林:次は119番元素だと思いますが、進捗状況はいかがですか。

森田:淡々と実験を進めていますが、実験を始めた2018年からすでに7年経ち、たぶん今が一番苦しい時期じゃないかなというふうに思っています。

森本:96番のキュリウムを標的に、23番のバナジウムのビームを衝突させて119番を作ろうとしていますが、キュリウム自体人工元素なので米国の研究所から提供を受けて共同研究を進めています。ニホニウムとはまた違った難しさがあります。

巽:他の国の状況はどうですか。

森田:119番を目指しているのは我々のグループだけではないと思います。

森本:中国がやっている可能性があるのと、ロシアもやる可能性があります。アメリカの研究所も新元素探索の準備実験を始めていて、119番、120番あたりが目下の狙い目ではありますが、どこから何が出てきてもおかしくない状況です。

巽:どこでどんな研究をしているのか、なかなかわからないのですね。情報はどうやって集めるんでしょうか。

森本:超重元素の研究に関する研究会である程度のことがわかります。新元素探索に向けての準備実験のような論文から推測したりもします。

巽:さまざまな研究分野で中国の躍進が続いていますが、新元素の分野はどうでしょうか。

森田:はい、かなり力を入れていると思います。

巽:これまでロシア、アメリカ、ドイツといった国々との間で行われてきた交流は、中国とも同様ですか。

森田:友人もたくさんいますし、向こうから何人も研究者が来て、共同研究をしています。協調しつつ、競争する。それは、他の国と変わりません。

巽:もともと中国には原子核物理の伝統はあるんでしょうか。

森田:はい、かなりあると思います。

巽:化学者の立場から言うと、新しい元素を見つける、つまり、周期表の下の方に載っている元素を増やしていくことは大変興味深いんです。特に、新しいものができたときに、それがどんな性質を持っているかを知りたい。元素の性質が幅を持って見えてくるという面もあります。

森田:ただ、私たちの研究で取り扱える原子の個数は1個や2個なんです。1個や2個の原子を使って化学をやることそのものが大きな挑戦で、それを研究テーマとする学問もあるくらいです。「Atom-at-a-time Chemistry」と呼んでいます。化学の人と手を取り合いながらやっていこうと思っています。

巽:森田先生は覚えておられるでしょうか。確か20年ほど前、研究費の申請を「重元素の化学」というテーマで出され、化学者として奇異に感じたことを私はよく覚えています。1個の原子でどんな化学ができるのか。どんなふうに考えておられたんでしょうか。

森田:統計的な学問ですから、個数が必要であることは明らかです。お答えとしては、繰り返しをやることしかない、ということになります。

巽:ニホニウムにしても3個。とてもではありませんが、統計的処理はできませんね。

森田:はい。ですから、簡単な例を挙げると、水銀に近ければ、何か他の金属にくっつくだろう、ではその吸着エンタルピーを測ってみよう、といった研究かと思います。

小林:化学との関係でいけば、陽子の数である原子番号が重要になるんでしょうが、原子核物理としてみれば、中性子の数も同じくらいの意味を持っています。中性子の数が多い方を探すという、そちらはどうでしょうか。

森田:ぜひやりたいとは思っていますが、方法がわからないんです。

巽:どこが難しいのですか。とにかく衝突させて作るんですよね。

森田:はい。中性子がより多い原子核同士を衝突させることに尽きますが、その方法がなかなか思いつきません。

巽:ぶつけても、中性子がかえって減ってしまうということですか。

森田:原子核は内部エネルギーを持つと、すぐに中性子をボロボロ出してしまうんです。

坂口:私も中性子が多い原子核の作り方を探したいと考えています。超重元素は寿命が短いんですが、中性子が多い同位体には、量子力学的な効果によって寿命が伸びる「安定の島」と呼ばれる領域があるのではないかと考えられています。しかし、どのあたりにあるか、どれくらいの大きさなのか、ほとんど分かっていない。今見つかっている超重核の中でも中性子数が多いものは実際に桁違いに寿命が長くなることが分かっていますが、その先は人類未踏の領域です。理研の装置に加えて、九州大学の新型の加速器も使って、新同位体の合成法の開拓に挑みたいと思っています。それには、核反応の理論研究も新しい装置も必要です。いわば、頭と手の両方を駆使して探索を進めたいと考えています。

小林:安定の島の研究は、日本がリードしているんでしょうか。

坂口:中性子過剰核を使った融合反応の研究の準備が整ってきたのがこの数年です。10年、20年くらいで世界に先駆けた結果を出していきたいと思っています。

巽:大学の研究費は厳しい状態が続いていますが、大丈夫ですか。

坂口:加速器自体はすでにあるんですが、整備するための予算がつきにくくなってきています。九大の加速器は世界に1台しかないもので、オリジナリティのあるところで勝負したいと思っていますが、電気代が高騰すると加速器自体を運転することができなくなります。歯がゆいところはあります。

巽:新元素の発見、そして人類未到の安定の島の探求。これからの研究の発展が大いに楽しみです。良いスタッフに恵まれておられるようなので、研究がどんどん進むことを期待しています。今日はどうもありがとうございました。

(構成:辻 篤子中部大学特任教授)

森田 浩介(もりた こうすけ)

1957年、福岡県生まれ。九州大学理学部物理学科、同大学院理学研究科修士課程修了後、理化学研究所の研究員を経て、理化学研究所仁科加速器研究センター森田超重元素研究室准主任研究員・同センター超重元素研究開発部長・同センター特別顧問、九州大学大学院理学研究院教授・同高等研究院特別主幹教授を歴任。仁科記念賞、井上学術賞、日本学士院賞等を受賞。専門は実験核物理学。

羽場 宏光(はば ひろみつ)

1971年、石川県生まれ。金沢大学理学部化学科卒業。同大学院自然科学研究科博士課程修了。日本原子力研究所先端基礎研究センター博士研究員、理化学研究所森田超重元素研究室研究員等を経て、現在、理化学研究所仁科加速器科学研究センター核化学研究開発室室長・同センター超重元素研究部部長。専門は核化学。

森本 幸司(もりもと こうじ)

1967年、神奈川県生まれ。大阪市立大学理学部物理学科卒業。立教大学理学研究科博士課程修了。東京大学宇宙線研究所教務補佐員、立教大学非常勤講師、科学技術振興事業団研究員、理化学研究所研究員等を経て、現在、理化学研究所仁科加速器科学研究センター超重元素分析装置開発チーム・チームリーダー。専門は実験核物理学。

坂口 聡志(さかぐち さとし)

1981年、東京都生まれ。東京大学理学部物理学科卒業。東京大学大学院理学研究科博士課程修了。理化学研究所仁科加速器研究センター基礎科学特別研究員等を経て、現在、九州大学大学院理学研究院物理学部門教授。専門は実験核物理学。

巽 和行(たつみ かずゆき)

1949年、奈良県生まれ。大阪大学基礎工学部化学工学科卒業。同大学院基礎工学研究科博士課程修了。米国テキサスA&M大学博士研究員、米国コーネル大学博士研究員、大阪大学理学部高分子学科助手、大阪大学基礎工学部助教授、名古屋大学理学部・同大学院理学研究科教授、名古屋大学物質科学国際研究センター長、国際純正応用化学連合(IUPAC)会長を歴任。名古屋大学名誉教授、日本学士院会員。専門は無機化学。

小林 誠(こばやし まこと)

1944年、愛知県生まれ。名古屋大学理学物理学科、同大学院理学研究科博士課程修了。高エネルギー物理学研究所物理研究系教授、高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所教授・研究所長等を歴任。高エネルギー加速器研究機構特別栄誉教授、名古屋大学素粒子宇宙起源研究所(KMI)名誉所長、日本学士院会員。専門は素粒子論。