ニュースレター No.36 受賞者寄稿

目次

恩賜賞・日本学士院賞受賞者寄稿

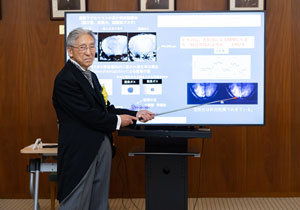

「機能的磁気共鳴画像法の基本原理の発見及び脳科学への展開」

東北福祉大学特別栄誉教授 小川 誠二

本年度の受賞対象となった“機能的磁気共鳴画像法の基礎原理の発見及び脳科学への展開”についてであるが、これは35年前にさかのぼる米国での研究からはじまる。

磁気共鳴画像法(MRI)は身体内部、特に脳の構造の詳細を非侵襲的に測る方法として医療面で広く使われている。いまから40年ほど前において、MRIでは最も興味ある脳の機能を観測するのは不可能と言われていた。(脳の機能活動を担う神経細胞の電気化学的現象のMRIによる可視化は現在でも成功していない。)そこで、その頃のわれわれの研究興味は、機能とは言わずとも「脳内でおきているいろいろな生理現象で、MRI 信号の特性に影響するもの」を探ることであった。その結果として、超高空間分解度(60××60×500 µm3)での麻酔下マウスの脳画像に脳内酸素の量によって微細な画像コントラストが現れることを観測した。この現象が静脈側の小血管中の脱酸素ヘモグロビンが持つ常磁性が及ぼす血管内外でのわずかな磁場の歪によることを見出し、BOLD(Blood Oxygenation dependent)コントラストと名付けた。一方、ヒトの脳で機能活動がおきると脳血流が増加することは100年も前に脳生理学者によって示されていた。このことから、BOLD効果をベースに、ヒトの脳の機能活動をMRIで非侵襲的に検出できる可能性が期待された。ヒトへの光刺激による脳内視覚野でのMRI信号の変化を探る実験で、その観測に成功したのが1992年であった。これがBOLD-fMRIの始まりであり、脳へのいろいろな課題に対応する機能活動の脳内部位をもとめる研究努力が広くなされるようになった。神経細胞の活動に伴い細い血管の太さを変えるneuro-vascular coupling現象の存在が確立され、血管系の変化に対応するBOLD効果が間接的ではあるが脳の機能活動を反映できるものとして受け入れられてきている。

2000年前後に、おもにセントルイスのワシントン大学の研究者達によって、安静時で無課題下でも脳がいろいろな機能活動をしていること、かつ、時間的に同期しておきている機能活動部位群がグループにわけられ、そのようなグループとよく似た機能部位群を課題下のfMRIのうちにみつけられること、などが示された。これは脳活動部位群からなる機能ネットワークの存在がBOLD-fMRIで測定可能であることを示している。高度な脳機能活動の持つマクロな機能ネットワークの解明は脳科学の広い分野で求められることである。認知科学を含む心理学は勿論、教育学では教育・訓練効果・職業適性や特殊能力を持つことの脳表現など、脳科学の多種多様な分野がこのようなBOLD-fMRI測定の対象になり、世界中での研究活動が盛んになっている。一方、これらのネットワークが意味するところ、即ち、ヒトの社会的行動との照合はこれからの問題である。尤も、現在のところ、このようなfMRIが臨床などの実用に使われるためには、測定されたネットワークの信頼性の向上が必要であり、その為に被験者個人のfMRIデータからノイズをもっと減らしてデータの信頼性を改善することが要望される。

日本学士院賞受賞者寄稿

『芸術の合法性 決疑論が映し出す演劇の問い』

東京大学大学院総合文化研究科教授 森元 庸介

研究の発端は、一言でいえば「芸術がよいと通念されるようになったのはいかにしてか」という問いだった。奇妙な問いと思われておかしくない。今日、芸術という営みの「よさ」はひとまず自明のことがらとしてあるように見える。だが、歴史を省みるなら、そのことは決してあたりまえとはいえなくなる。たとえば西洋において近代にいたるまで規範制度として圧倒的な影響力を発揮したキリスト教は、よく知られた図像使用に対する留保とも連動しつつ、しかし実践面ではそれ以上に演劇やダンスを敵視し、長く執拗な抑圧の対象とした。ひるがえって今日、スペクタクル芸術はたとえばローマ教会によって公的に称揚されている。このことは単なる世俗化の派生的な帰結にすぎないのか。そうではなく、キリスト教の内部にそうした転換を支える理路はなかったのか。

あてのない探索を始めてしばらく、決疑論というものが対象として浮かび上がってきた。ごく切り詰めていえば、決疑論とは(今日の応用倫理学にも似て)具体的事例の検証とともに行為の善悪をめぐって個別判断を積み重ねる推論手法の謂であり、とくに一六世紀以降、人間の活動の多様化・複雑化に呼応するように、キリスト教道徳神学のうちで飛躍的な発展を遂げた(と同時に道徳的弛緩を招くものとして批判を呼ぶこともあった)。近年注目を集めつつあるとはいえ、その担い手の大半が一般的な思想史の記述には登場しない専門的な神学者ということもあり、なお知られざる領域といえる。ただ、事実として、そこで扱われた数多の主題のうちに、演劇への関心の是非という一見して些末な問題もたしかに含まれていた。

決疑論それ自体の性格に応じ、俳優の異端的発話や典礼におけるフェイクと演劇的フィクションの関係、あるいは行為と悪意の関係といった種々のトピックを取り上げ、短いとはいえ劇作品の分析もまじえ、反スペクタクルの立場を堅持した論者たちの主張の検討も必要となったから雑多な研究となったが、くだんの転換を考えるうえでとくに重要な一点を紹介するなら、15-16世紀の重要な神学者カイエタヌスが、人間の悪行をめぐる純粋な思索から得られる快が致命的な罪に価しない――さもなければ神学者や法学者はみな断罪されてしまう――のと同様、舞台上における悪行の純粋な再現のもたらす快もまた致命的な罪に価しない(ことがあるかもしれない)、と指摘し、これが一群の決疑論家たちに継承されたことである。短絡を冒していえば、「この作品はフィクションであり、実在する人物とは…」云々という今日なじみぶかい免罪符(?)は、近世の決疑論にそのひとつの祖型を見いだせるかもしれないのだった。

ただ、お気づきのとおり、以上の理路は、芸術を積極的に肯うというより、その許容範囲を定めることを旨とするかぎりで、やや消極的なものである。冒頭の問いと比較して拍子抜けされる向きもあろう。わたくし自身の結論もかなり悲観的なトーンとなった。ただ、それなりに時間を経たいまは、消極的であることに宿る独特の効能、ということを考えつつある――むろんそれは、芸術、ないし表現一般をめぐって現今を行き交う、無数の強い言葉を念頭に置いてのことでもある。

日本学士院賞受賞者寄稿

「アントシアニンによる青色花色発現機構の研究」

愛知淑徳大学教授・愛知工業大学客員教授 吉田 久美

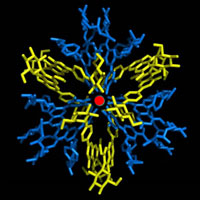

青〜紫〜赤色の美しい花色は、古来より人の心を潤してきた。花色のほとんどを担うのはアントシアニンと呼ばれるポリフェノール色素で、「青い花」という意味のギリシャ語を語源とする。アントシアニンには不思議な性質が二つある。取出した色素は、存在する細胞内の液胞と同じ弱酸性水溶液にすると不安定ですぐさま退色するが、花弁では安定である。また、アントシアニンの発色団は天然には数種類しか無く、わずかな構造の違いしかないのに、花色は多彩である。この謎を解こうと、19世紀末より多くの研究がなされてきた。なかでも、青色の花色発現については、20世紀初頭にドイツの化学者Willstätterが「青色花の細胞はアルカリ性、赤色花は酸性」とするpH説を提唱した。これに対し、日本の植物学者、柴田桂太と弟の無機化学者、柴田雄次らは「細胞のpHは全て弱酸性で、青色花色は金属錯体による」とする説を提唱し、長く論争が続いた。

筆者は、有機化学と植物生理学を融合した実験手法により、様々な青色花色の発現機構の研究を行ってきた。それらは、(1) ツユクサ青色花弁色素コンメリニンの精密化学構造、(2) 空色西洋アサガオの花弁が開花に伴い赤から青色へと変化する機構、(3) アジサイの青色色素錯体の構造と花色変異機構、の解明に集約される。

ツユクサの研究では、花弁から有機成分を取り出しそこへ金属イオンを加えることで花色を再現し、青色溶液から得た単結晶のX線結晶構造解析により精密化学構造を明らかにした。80年余の議論であった金属錯体説を証明することができた。一方、空色西洋アサガオ花弁の研究では、細胞内微小電極を用いた直接測定により、液胞pHがツボミの時は6.6で開花して青色となると7.7まで上昇することを実証した。pH説も真であることがわかった。さらに、アジサイの青色がアントシアニンと助色素およびアルミニウムイオンからなる錯体であることと、この錯体は不安定で、わずかな成分量の変化で花色が変わることを明らかにした。誰もが見知った花の中にも興味深い科学の在ることを知っていただければ、望外の喜びである。