ニュースレター No.36 会員寄稿

目次

会員寄稿

日本国際賞「物質・材料、生産」分野受賞者Russell D. Dupuis教授の日本学士院への表敬訪問

榊 裕之 会員

半導体電子工学専攻

昭和19年愛知県生まれ。 東京大学工学部電気工学科卒業、同大学院工学系研究科博士課程修了。東京大学生産技術研究所教授、東京大学先端科学技術研究センター教授、豊田工業大学長等を経て、現在、奈良国立大学機構理事長。IEEE David Sarnoff Award、藤原賞、紫綬褒章、江崎玲於奈賞、日本学士院賞、文化功労者、文化勲章等受賞多数。令和元年より日本学士院会員。

2025年日本国際賞(Japan Prize)は、「物質・材料、生産」分野でRussell Dean Dupuis(ラッセル・ディーン・デュプイ)博士(ジョージア工科大学教授)が受賞され、「生物生産、生態・環境」分野でCarlos M. Duarte博士(アブドラ王立科学技術大学・特別教授)が受賞された。4月15日、両博士はパートナーを伴い、国際科学技術財団の永井良三理事長と北尾充専務理事とともに日本学士院を表敬訪問された。佐々木毅院長が受賞のお祝いと来院への歓迎の辞を述べ、野依良治幹事、平朝彦会員、筆者(榊裕之)が加わり、和やかな懇談を行なった。

Dupuis博士への贈賞理由は「化合物半導体電子・光デバイスのための有機金属気相成長法の開発と大規模商用化への先駆的貢献」であり、Duarte博士への贈賞理由は「地球環境変動下にある海洋生態系に関する研究、特にブルーカーボンの先導的研究への貢献」である。懇談は、両博士の研究に加え、日米のアカデミー制度の違い、気候変動に関わる酷暑や山火事、米国での大学への公的な研究助成環境の急変など多岐に亙ったが、本稿では、Dupuis博士から伺った半導体分野の話に的を絞り、榊が概要を報告する。

Dupuis博士は、1970年代前半にイリノイ大学で赤色LEDの発明者として著名なN. Holonyak教授の下で博士号を取得したが、Holonyak博士が日本と深い縁を持つとの逸話を紹介された。Holonyak博士自身も1951年からイリノイ大学の大学院で研鑽し、トランジスタの発明者J. Bardeen教授の指導を受け、1954年に彼の下で博士号を得た第1号学生となっている。学位取得後は、ベル研究所に1年間勤務し、その後に米国政府職員として東京に派遣され、通産省電気試験所の研究員の菊池誠博士(当時、後にSony研究所所長)らの研究を支援したそうである。当時、トランジスタ材料はゲルマニュームであったが、米国ではシリコンへの移行が進んでいたため、Holonyak博士は米国製のシリコン結晶を日本の研究者に提供したとのことである。この縁で、菊池博士とは生涯の友となった。Holonyak博士は、1957年にGeneral Electric社の研究員となり、後に述べる化合物半導体を用いた光デバイス(以下、光素子と表現する)の研究に従事し、62年に世界初の可視光LEDを実現させた。63年にはイリノイ大学教授となり、光素子の研究を発展させ、デュプイ博士など優れた人材を輩出した。イリノイ大学は世界有数の研究拠点となり、筆者も度々訪問している。なお、1993年にイリノイ大学はSonyの寄付金を受けBardeen記念冠講座を誕生させたが、初代冠教授にHolonyak博士が就任した。

さて、半導体レーザやLEDなど光素子と超高速電子素子の形成に不可欠な化合物半導体の成長法は50年代から開発されていたが、1970年以降に大発展した。Dupuis博士はこの成長法の高度化と商用的普及に大きく貢献した。AlN、GaN、AlAs、GaAsなどの化合物半導体とその混晶は、Ⅲ族元素のAlやGaとⅤ族元素のNやAsなどを結合させて作られるが、光素子や電子素子として用いるには、これらの結晶を基板上に成長する際、組成や膜厚を精密に制御する必要がある。このため、液相成長法、気相成長法(VPE)、真空中での分子線成長法(MBE)が開発されてきた。当初、液相成長が主に使われ、半導体レーザの登場や発展に貢献したが、膜厚の高度制御が必要な量子井戸薄膜を用いたレーザや超格子構造などの研究・開発が進んだため、まずIBMの江崎玲於奈博士やベル研究所の研究者などの努力でMBE法が大発展し、続いて、有機金属(OM)VPE法のレベルが著しく高まった。

Dupuis博士が貢献したのは、OMVPE法の高度化である。この方法では、GaやAlなどの金属原子と3個のメチル基(かエチル基)とが結合した有機金属分子を、Ⅴ族原子Nに3個の水素が結合したNH3(アンモニア)分子と反応させて、GaNやAlNを得るが、MBE法に近い優れた膜厚制御性に加え、結晶の大面積化にも適しており、化合物半導体素子の商用生産の主要技術となった。OMVPE法はH. Manasevitが60年代後半から先駆的研究を進め、70年代後半にはDupuisらが高度化を先導し、超薄膜を光増幅層とする半導体レーザ(量子井戸レーザ)の量産に有効であることを示したため、大きく発展した。

さらに、赤﨑勇博士と天野浩博士が1989年に世に先駆けて実現したGaN系青色LEDの形成にもOMVPE法が使われており、GaNやAlNやその混晶のAlGaNの多層構造を独自条件下で成長することで実現された。その結果、世界的に普及している青色LEDとそれと蛍光材料を組合わせて作られる白色LEDに加え、各種の半導体レーザやワイヤレス通信用の高速電子素子の殆ど全てがOMVPE法で作られる状況となった。なお、前述のHolonyak博士も1995年に日本国際賞を受けており、師弟がともに受賞する稀有な例となっている。

会員寄稿

比較言語学と文献学

吉田 和彦 会員

言語学専攻

昭和29年、大阪市生まれ。 京都大学文学部卒業。京都大学大学院文学研究科博士課程指導認定退学。コーネル大学Ph.D.。京都大学文学部・文学研究科講師、助教授、教授を経て現在名誉教授。京都産業大学客員教授・ことばの科学研究センター長。令和4年より日本学士院会員。

比較言語学の目的は、同系統に属する諸言語の共通の祖先である祖語を再建し、個々の言語が祖語の段階からどのような変化を被って成立したのかを明らかにすることにある。この目的を達成するために用いられるもっとも実質的な言語学的方法は、比較方法である。そして比較方法の実践において基礎となるのは、分派諸言語の同源形式のあいだにみられる比較対応である。比較対応の正しい認定こそが研究を推進していく原点に位置付けられるという見方はまったく正当であるが、その意味するところはより深く認識されてよいように思える。

歴史的に結び付いている複数の言語間に特異な特徴が共有される場合、その特徴を祖語から継承したものとみなすのは比較言語学における一般的な慣行である。形式と意味の観点からみて疑いようもない独特の対応がみられるとき、偶然の類似という可能性は通常排除される。しかしながら、非の打ちどころがないように思える比較対応が、実際にはそれぞれの言語内部で起こった独立した並行的な変化の結果であることがある。このようなケースは、特に数世紀に及ぶ文献記録を持っている言語によって実証されることが多い。この小論では、比較対応によって印欧祖語に遡るように一見思える独自の特徴が、実際には分派諸言語における二次的変化によって成立したことを示す事例について考えたい。以下の議論において決定的な役割を果たすのは、ヒッタイト語に代表される古代アナトリア諸語にみられる事実、とりわけ近年急速に進展しているヒッタイト文献学によって明らかにされつつある粘土板の時期区分である。

Melchert (1992)は、アナトリア語派に属するリュキア語のaχagã ‘I became’が1人称単数中・受動態過去の形式であることを指摘した(Historische Sprachforschung 105:189–199)。彼はこのaχagãという形式を動詞語幹a- ‘do, make’と語尾-χagãに分け、語尾-χagãがヒッタイト語の反復された過去語尾 と細部にいたるまで正確な対応を示していると主張した。つまり基本語尾*-h2eが反復されている点だけでなく、リュキア語-χagãとヒッタイト語

と細部にいたるまで正確な対応を示していると主張した。つまり基本語尾*-h2eが反復されている点だけでなく、リュキア語-χagãとヒッタイト語 に含まれる最初の子音χと

に含まれる最初の子音χと が弱化を示していないのに対して、2番目の子音gと

が弱化を示していないのに対して、2番目の子音gと は弱化を示している。そしてアナトリア祖語に反復語尾*-h2eh2eが再建されることを提案した。

は弱化を示している。そしてアナトリア祖語に反復語尾*-h2eh2eが再建されることを提案した。

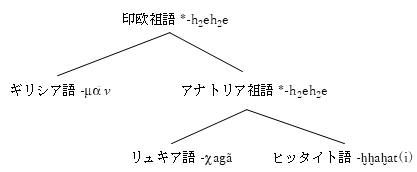

この提案に関連して、Weiss (2009: 387–389)はOutline of the Historical and Comparative Grammar of Latinのなかで、ギリシア語の1人称単数中・受動態動詞の2次語尾 (ドーリア方言)も反復語尾*-h2eh2eから導かれると考えた(

(ドーリア方言)も反復語尾*-h2eh2eから導かれると考えた( に含まれる子音のμとνは二次的に付加された)。同様の見方がPinaultのChrestomathie tokharienne (2008: 630)にもみられる。彼らの見方に従えば、ヒッタイト語

に含まれる子音のμとνは二次的に付加された)。同様の見方がPinaultのChrestomathie tokharienne (2008: 630)にもみられる。彼らの見方に従えば、ヒッタイト語 、リュキア語-χagã、ギリシア語

、リュキア語-χagã、ギリシア語 はいずれも印欧祖語の*-h2eh2eから規則的に導かれることになる。

はいずれも印欧祖語の*-h2eh2eから規則的に導かれることになる。

しかしながら近年めざましく進展しているヒッタイト語文献学の立場からデータを詳細に検討すると、この構図が誤りであることが明らかになる。すなわち、 という反復語尾は古期ヒッタイト語や中期ヒッタイト語のオリジナルの粘土板には1例もなく、すべての例は後期ヒッタイト語の粘土板に記録されている。反復語尾が後期ヒッタイト語になってはじめて記録されるようになったという事実から、ヒッタイト語

という反復語尾は古期ヒッタイト語や中期ヒッタイト語のオリジナルの粘土板には1例もなく、すべての例は後期ヒッタイト語の粘土板に記録されている。反復語尾が後期ヒッタイト語になってはじめて記録されるようになったという事実から、ヒッタイト語 とリュキア語-χagãという反復語尾はそれぞれの言語内部で別個に蒙った並行的な発展であることがわかる。反復語尾*-h2eh2eはアナトリア祖語にも印欧祖語にも遡らず、ギリシア語

とリュキア語-χagãという反復語尾はそれぞれの言語内部で別個に蒙った並行的な発展であることがわかる。反復語尾*-h2eh2eはアナトリア祖語にも印欧祖語にも遡らず、ギリシア語 、リュキア語-χagã、ヒッタイト語

、リュキア語-χagã、ヒッタイト語 という比較対応は幻想にすぎない。なおギリシア語

という比較対応は幻想にすぎない。なおギリシア語 については別の説明が必要になるが、それについてはYoshida (2010) “1st singular iterated mediopassive endings in Anatolian” Proceedings of the 21st Annual UCLA Indo-European Conferenceをみられたい。

については別の説明が必要になるが、それについてはYoshida (2010) “1st singular iterated mediopassive endings in Anatolian” Proceedings of the 21st Annual UCLA Indo-European Conferenceをみられたい。

もとより祖語の再建という目標に向けて、比較方法がきわめて重要な役割を果たすことは言うまでもない。そして、比較方法を適用するときに、祖語の特徴をできるだけ多く導き出したいという思いに駆られることもある。しかしながら十全な文献学的根拠に支えられていない場合には説得力を欠く結果に陥る。比較言語学と文献学という二つの学問の協調の必要性は強く認識されなければならない。