ニュースレター No.34 文×理対談 深沢克己会員×鈴木啓介会員

西洋史学が専門の深沢克己会員は、東地中海の交易の歴史の研究をきっかけに染料の歴史について研究成果を発表してきました。有機合成化学が専門の鈴木啓介会員は、紅花の色素の有機合成に長年取り組み、ついにその合成に成功しました。両氏に染料をテーマに語り合っていただきました。

偶然発見した見本帳

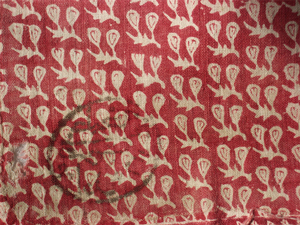

深沢:鈴木先生とは同期で学士院会員に選ばれました。その際、鈴木先生が紅花の染料色素の人工的合成に成功されたと伺い、私も染色の歴史に興味をもっておりましたので、いつかゆっくりお話を伺えればと願っておりました。そこでまず、紅花を含む赤色染料・顔料、また色彩一般の歴史に興味をもつようになった経緯をお話ししたいと思います。私は大学院博士課程在学中、1980年から85年まで南フランスに留学しました。その間、エクス=アン=プロヴァンスにあるプロヴァンス第1大学で博士論文のテーマに選んだのが、18世紀マルセイユの地中海貿易、とりわけレヴァント貿易です。レヴァントとは当時オスマン帝国領に属する東地中海沿岸、バルカンから小アジア、シリア、パレスティナを経てエジプトに至る地域を指す呼称で、ヨーロッパ諸国はこの貿易により香辛料など多様な商品を輸入しましたが、いわゆる「香辛料」(スパイス)の大多数は薬種(ドラッグ)でもあり、また染料(ダイスタッフ)でもありましたから、すでに色彩のテーマを内包しています。しかし特に関心をもったのは、東方産の織物、とりわけ綿布の輸入です。ところが織物の研究はなかなか難しく、生産地・品質・製法・色彩などにより無数の種類と名称があるので、史料に出てくる名前だけ見ても品物の実態はわかりません。それで苦労していた1983年初頭、偶然マルセイユにある県文書館の手稿史料の中に更紗、すなわち部分染めを施した綿布の見本帳を発見します。この見本帳とは、税関吏が押収した密輸入品について、産業視察官が作成した調査報告書の一部でした。この見本帳と報告書が別々に保管されたので、未解明のまま保存されていましたが、私はそれらの文書を初めて比較照合し、レヴァントから輸入された色染め綿布の実態を知ることに成功しました。そこにはインド産品もあり、トルコで染めた製品もありましたが、とりわけ茜染めによる赤色綿布が重要であることがわかりました。それを契機に染織史、特に「更紗」と呼ばれる模様染め綿布の研究を始めました。以上が色彩の歴史に興味を引かれた経緯です。

(左上)インド更紗(南東部コロマンデル海岸製、茜・藍の両染、17-18世紀)

(右上)レヴァント更紗(トルコ東部ディアルバクル製、茜染、18世紀)

(左下)フランス更紗(パリ西南方ジュイ製、茜染、18世紀後半)

(右下)フランス更紗(南フランス製、藍染、18世紀後半)

合成が難しい紅花の色素

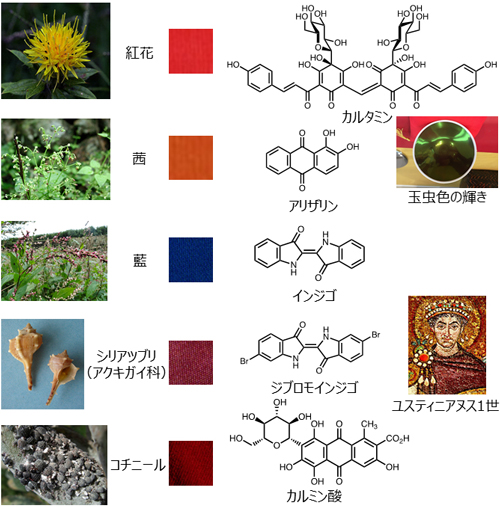

鈴木:深沢先生との対談、大変光栄です。私は、学士院会員でもあられた故向山光昭先生の門下で、入手容易な有機化合物を、より複雑な、より興味深いものに変換していく技術を学びました。有機化学は生命体由来の化合物の化学として始まりましたが、1828年にヴェーラーが偶然に尿素を合成し、神の領域とされた有機化合物の合成も原理的には人の手で可能となりました。有名な生気説の終焉でした。私たちの身体もその生命体ですが、面白いことに、その活動に関わる化合物にも分子量や複雑さに無限の種類があります。こうした数多の化合物の中から、何を作るかは人それぞれです。芸術に似て、どんな絵を描くかは個人の興味です。自然はいとも簡単に作っているように見えますが、人の手では思うにまかせません。絵画に喩えれば、デッサン力の研鑽が必要です。色々な化合物の合成を手がけましたが、ずっと気になっていたのが紅花の色素カルタミンでした。合成化学的にはひどく難物で、なぜ自然はこんな厄介な“赤”を人類に提供したのだろうと(笑)。紅花の花弁は黄色が99%、わずか1%が赤だそうですが、先人達はその1%をうまく取り出し染色に使ってきました。それをぜひ化学合成したいと思って色々やったのですが当然ながら難航、試行錯誤の末に定年直前にようやく到達できました。合成の最終段階では、首尾よく反応すると発色のもととなる共役系が広がり、反応液が黄色から赤に変化します。その実験をした第一目撃者の学生さんには心から感謝でした。紅花はエジプト由来だそうですが、主に油を取る目的で世界に広がりました。紅についてはシルクロード経由で本邦に伝来し、古く3世紀の纏向遺跡にも形跡があるそうです。紅ミュージアム(北青山)では紅の伝統的製法が再現されています。そこで見せて頂いたのですが、白磁のお猪口に塗った紅が乾燥した時に出現する玉虫色の輝きは大変印象的でした。私たちの合成品はギリギリ金色となりましたが、玉虫色とまでは行きませんでした。まだ何か違う要素がありそうです。

深沢:鈴木先生が紅花に興味をもたれたのは、分子構造の複雑さでしょうか?

鈴木:そうですね。色々な化合物の合成に取り組みましたが、分子構造の複雑さ、美しさにおいて紅花色素カルタミンは特別です。構造の美しさ?とよく問われるんですが、全く感覚的なもので、美しい構造には何か特別なものが宿ると思っています。カルタミンの構造決定には紆余曲折があり、黒田チカ先生(本邦初の女性学士)は先駆者の一人です。また、黒田先生に先だって紅花の抽出物を手に渡英された亀高徳平先生、紅花の特産地、山形大学の小原平太郎先生、佐藤慎吾先生など、多くの先達の研究に敬意を表します。近々、日本学士院欧文紀要100巻記念企画として紹介記事を書かせて頂きます。

深沢:ご興味は何年ほど前からですか?

鈴木:学生時代、30~40年近く前だったと思います。駆け出し当時、あまりに複雑すぎ、合成など思いも及びませんでした。ただ、時が過ぎて少しずつ可能性を感じ始めたのは、茶の成分等のポリフェノールの合成を通じてのことでした。フェノールという部分構造は取り扱いも合成的にも難物です。これはカルタミンにもあります。

深沢:すると、フェノールを内に含んでカルタミンの構造が作られるのですね。赤色染料としてほかに茜のアリザリン、コチニールのカルミン酸がありますが、赤い色素として、カルタミンは特別なものと考えてよろしいでしょうか?

鈴木:はい。カルタミンは化学的に不安定で繊細な構造、いかにも儚いのに対し、アリザリンやカルミン酸は何をしても大丈夫って感じですね(笑)。

近代科学と歴史はつながっている

深沢:そうですか。コチニールやアリザリンで染めた布は「堅牢染め」と呼ばれ、日光に当てても洗濯しても色落ちしないので、有用な染料として世界中に普及しました。おそらく鈴木先生が仰るように、紅花の儚さと壊れやすさは、うまくいけば美しいものができるけれども、その技術を習得し維持するのが難しく、おそらくコストもかかり、多量の労働を要するので一般化せず、いわば知られざる染料として歴史の中に埋もれたのでしょうか。茜染めやコチニールの他にも、地中海沿岸にはケルメス(臙脂虫)という名のカイガラムシが生息し、やはり赤色染料に用いられますが、コチニールもメキシコのサボテンにつく寄生虫の一種です。これら動物性原料から採れる色素は鮮やかな赤を与えますが、それに比べて植物性の茜はくすんだ赤、または落ち着いた赤で、それぞれに魅力があります。いずれにせよ染料は昔から高価な材料であり、特にケルメスやコチニールの染料を作るには大量の虫を採集しなければならない。しかも抽出した色素を布地に美しく定着させるのは容易なわざではありません。人類は新石器時代から、もちろん理論的科学など知らずに、経験的知識を積み重ねて色素を精製してきました。そういう意味で、近代科学と、歴史の扱う古い時代との間には、断絶よりも連続、人類の努力の持続性を認めてよいのかなと思います。

鈴木:仰る通りです。かつて戦国の世、瀬戸内の村上水軍の頭領の陣羽織、実はその赤染料が先ほどのメキシコ由来のコチニールだったと聞きました。強者の象徴“赤”を是非纏いたい、との思いが長距離の交易を可能にしたのでしょうか。ところで、赤に加えて青も面白いですよね。藍染めのインジゴ、また、2つ臭素が入ったジブロモインジゴですが、東ローマ帝国の皇帝に愛用されたようです。

深沢:いわゆる貝紫ですね。アクキガイ(悪鬼貝)、ラテン語でムレックスという名で呼ばれた巻貝が地中海に生息し、古代フェニキア人の活動するテュロスやシドンの港、現在レバノン領のティールやサイダの近海でアクキガイを採集して染料を作りました。これも臙脂虫と同じく、膨大な量の貝を集めても、ほんの一握りしか紫の染料が作れず、非常に高価な貴重品でした。成分はインジゴの一種でありながら、発出する色は青より紫に近く、また文献の記述によれば、アクキガイの染料は色落ちせず、日光に当てても褪色せずに、むしろ歳月を経るにつれて色彩が美しく変化するそうです。ですから貝紫の染物は高価な貴重品であると同時に美麗な衣料でしたから、古代には貴族しか着用できない。やがてローマ帝国の時代には、皇帝のみが纏う特権をもつ「帝王紫」と呼ばれるようになります。そこで鈴木先生にお尋ねしますが、インジゴであるのに紫色に発色するのはなぜでしょうか。かなり複雑精妙な現象なのでしょうか。

鈴木:いえ、ジブロモインジゴはインジゴに2つ臭素がついており、先ほど申し上げた色の鍵となる共役系が少し変化し、紫色に見えます。しかし、長期間光に曝され、臭素が1つ、2つと水素に置き換わっていくと、当初の紫の色調が徐々に、また微妙に変化し、インジゴの青に近づいていくのでしょう。

深沢:先ほど、ヴェーラーの発見により、生命体に固有の化合物という従来の学説が批判されたと仰いました。つまり生命体が自然に作り出すものと、非生命体から人工的に合成されるものとの間に、根本的な違いはないという考え方が、19世紀初頭から徐々に確立する。たしかにヨーロッパ古来の思考形態には、精神と物体、生命と物質を峻別する二元論があり、有機物と無機物との区別もその文脈から理解されます。ただしこれと対極に位置する思想伝統もあり、その一例が古代ギリシアから中近世ヨーロッパに至る錬金術です。この思想によれば、宇宙万物には「世界霊魂」(アニマ・ムンディ)が浸透し流動しており、人間・動物・植物・鉱物のあいだに根本的差異は存在しない。錬金術は17世紀まで存続した後、やがて合理的科学の発展とともに過去の迷信として切り捨てられますが、近年の歴史家は、むしろそういう思想伝統が、科学的認識の成熟に貢献したのではないかと考えています。その辺りに何かお考えがあるでしょうか。

鈴木:20世紀前半、物理学の進歩から生命観についても唯物論・機械論が席巻しました。しかし、近年研究が進み、分子レベルで生命活動の精巧かつ柔軟な仕掛けが解明されるほどに、概念の揺り戻しがあるように思います。私達の遺伝子には、厳しい危機を潜りぬけた先祖の経験、さらにとてつもない世代を超え、ヒトになる前の痕跡すら刷り込まれているらしい。生命一個体は環境から隔絶した存在ではなく、大自然のあらゆる環境と時空を越えたつながりをもつということでしょうか。私は仏教徒ですが、曼荼羅に象徴される壮大な時間・空間スケールの宇宙観に共感するこの頃です。先ほど深沢先生の仰った世界霊魂から密教の大日如来を思い浮かべました。ゾロアスター教、バラモン教、ヒンドゥー教まで摂受した、密教の気宇壮大な世界観です(笑)。

人々の交流が文化の原動力

深沢:私は錬金術を含むヨーロッパ秘教思想に興味をいだいていますが、その関連で申しますと、錬金術の用語で「賢者の石」とか「哲学者の石」と呼ばれるものは、中国の錬丹術で仙薬の原料とされた辰砂、すなわち硫化水銀をモデルにしているらしく、錬金術の実験では硫黄と水銀の2「元素」を原料に用います。古代中国ではこの硫化水銀を赤色顔料に利用し、有毒であるにも関わらず、女性の化粧用の朱に用いました。しかし漢の武帝が、北方異民族・匈奴の支配下にあった紅花の生産地を征服した後、紅(燕脂)の使用が中国に普及したと言われます。このように硫化水銀のもつ神秘的な力への信仰がユーラシア大陸の東西で共有され、不老不死の霊薬であると同時に、卑金属を金に変成する触媒にもなる賢者の石の伝説、赤い化合物のもつ神秘性が、紅花の歴史と交錯するあたりに興味をもっています。まだ私にはよくわかりませんが、試行錯誤を重ねて多様な化学物質を合成する営みが、人間の文化生活、例えば色彩豊かな生活を実現する過程と結びつき、人類の歴史を織り成しているように感じられます。

鈴木:最近、私は “物質と化学”という題で文系の学生さんに講義をしました。構造式を使わずに15回、90分の講義は試練で(笑)、毎週準備が大変でしたが勉強になりました。再認識したのは、深沢先生の仰ったアラビアの錬金術が化学を発展させる原動力だったことでした。実際、アルカリやアルコール等の語源がアラビア語ですね。そういえば古代ギリシアのデモクリトスがものを分割していくと、究極の最小単位となるとして、アトム(a+tom: 分割不能)と呼びました。この考えは同時代のアリストテレスやプラトンから総スカンを食って消失したかにみえましたが、実はそれが東方のアラビア世界に伝わり、そこでの成熟期を経て逆に西欧に伝播し、近代原子論として復活を果たしたそうです。

深沢:そうですか。

鈴木:素人質問ですが、最近、ルネサンスの成立に果たしたモンゴル帝国の役割を耳にしました。西欧絵画が従来の単調で平面的な宗教画から、色彩豊かな立体的描写へと変貌したもとは東方文化への憧憬にあり、実際にその憧れの文物をもたらしたのは、寛容な統治でユーラシアに版図を拡げた元朝、そこで整備された陸海の交通網だった。当時、辺境の地だった西欧の中でイタリア諸都市からルネサンスが開花したのも、海上交易により富とともに元朝の色づかいや文様等の意匠が伝わっていたから、ということでした。そのあたりいかがでしょうか。史実と違うと言われつつ、東方見聞録を時折開いてます(笑)。

深沢:モンゴル帝国がユーラシア東西に拡張した結果、人の往来と商品・技術・知識・思想の伝播を促した事実は、ご指摘の通り近年注目されています。ユーラシアの歴史には、広域的交流の機会が何度かあり、例えばアレクサンドロス大王の東方遠征に続くヘレニズム期には、エジプトのアレクサンドリアが学芸の中心になり、東方の知識人、仏教の僧侶やバラモン教の苦行者らが来訪する思想と宗教の十字路になりました。そこでは錬金術や占星術を含む哲学思想を収録した「ヘルメス文書」も成立します。私の専門とする近世では、16・17世紀のディアスポラ、すなわち祖国を追われた「離散の民」の広域活動が重要です。とりわけ注目すべき民族はアルメニア人であり、彼らはカスピ海と小アジアの中間地帯を原住地とし、4世紀にキリスト教に改宗しましたが、西アジアのイスラーム化が進展すると、宗教的少数派として孤立し、周辺の大国利害に翻弄されて、移動や離散や強制移住を余儀なくされます。アルメニア商人はペルシアを中心にユーラシア全域に離散し、西はイタリアとバルト海沿岸から、東はインドネシアと中国沿岸にまで広がり、強力な国際商業ネットワークを形成します。彼らは文化交流と技術伝播に重要な役割を果たし、私自身の研究成果でもインドの染色技術を伝えたのは、アルメニア人の商人と技術者であることが判明しました。最初にお話した茜染め、明礬または酢酸鉄の媒染剤を用いて綿布に模様染めを施す技術は、アルメニア人によりインドからペルシアとトルコに、さらに地中海経由で西ヨーロッパに伝えられたことが、現在ではほぼ確定された学説になりました。17世紀のマルセイユとアムステルダムではアルメニア人技術者が捺染工房の経営に参加し、更紗製造の秘密を伝えました。木版捺染による模様染め技術は言葉に要約すると簡単に見えますが、それを実践するのは難しく、わずかな違いで染めの結果に違いが生じます。ヨーロッパ人は自力で試行錯誤の段階を越えられず、アルメニア人技術者の助けを借りて技術を習得しました。この技術を獲得しなければ、おそらくヨーロッパ産業革命も停滞し、イギリス中心の工業化も、異なる形態をとったかもしれません。人々の往来を通じて、知識と情報、さらに哲学や思想、つまり世界観の広域的交流が生まれ、相互に影響を与えることが、文化発展と科学進歩の大切な原動力になったと思います。

鈴木:アルメニア人、新鮮なキーワードです!ご指摘のように背景は様々だったでしょうが、自然観・世界観の交流が本当に貴重だったと思います。厳しい自然の中、シルクロードや海の道の大変な道のりだったことでしょう。

深沢:ところで、紅花以外にも研究テーマに取り組まれましたか。

鈴木:私の研究は多段階を経た合成で、組み木パズルのように分子を組み立てる技術を学んできました。たとえば製薬企業では生成物の効能が大事ですが、私はどうやって合成するかに集中しましたので、分子構造の美しさで標的を選び、効能は意識外でした。もちろん化合物が何かのお役にたつのであればそれに越したことはありませんが(笑)。

深沢:まさにスパイスと呼ばれる香辛料が同時に薬にも染料にもなるのと同じく、分子構造から出発していろいろなものを作り上げると、薬にもなり染料にもなる。そういう点が共通する気がいたします。

鈴木:仰る通りです。本質的に混合物である天然物の中で、ある機能を目当てに何かの化合物を取ってきたが、それが全然違う場面で有用な可能性もあります。創薬では、ある構造をヒントとして有機合成で構造改変し、より良い、薬を作ろうという研究につながるんですね。

合成染料が歴史の転換点に

鈴木:ところで1912年に九州の大牟田で赤色染料アリザリンやインジゴの工業的合成が始まりました。その直前、ドイツではフォン・バイヤー(ノーベル賞受賞者)が苦労しつつもアリザリンやインジゴの合成と構造決定をしましたが、あちらでは当時から産学連携が盛んで、それが染料合成工業に直結しました。一方、本邦の大学は未だ草創期、第2世代の眞島利行先生が留学された頃でしたが、驚くべきことに本邦工業界ではいち早く情報をつかみ、特許使用許可を得て生産を開始したんです。

深沢:なるほど。アリザリンはそれまでもっぱら茜から採取していました。茜は根から染料を採りますので、根が順調に生育するように、湿って柔らかい土壌が栽培適地になります。ヨーロッパでは、オランダ南部のゼーラント地方、南フランスのローヌ川下流域、イタリアのポー川流域平野が重要な生産地でした。しかし1870年代以降、合成アリザリンができると、南フランスの茜栽培は急速に衰退します。それ以降の南フランス農業は、メロンやイチゴ、ブドウやオリーブなどの果樹栽培に転換して繁栄を維持します。いわゆる第二次産業革命の時代、それまでの植物性染料から、新しい合成染料へと転換することにより、18世紀末以上に、19世紀末に大きな歴史的転換があったかもしれません。

鈴木:フォン・バイヤーはよほどインジゴにご縁があったようです。出身地のドイツ中部は西洋藍の栽培地、化学少年だった幼時、クリスマスプレゼントはインジゴの小さな塊だったそうです。しかし、インド藍が入り当地の藍栽培は壊滅的打撃をうけた。ところが、長じて彼が開発したインジゴの合成法が今度はインド藍を壊滅させたと言うのも皮肉なことでした。ちなみにインジゴの名もインドに由来するそうです。

深沢:ヨーロッパでは古代ケルト時代から日本語で「大青」(たいせい)、フランス語でパステルと呼ばれる植物から採取した染料が、青色染料として使用されました。分子構造はほぼインド藍と同じだそうですね。

鈴木:はい、完全に一緒です。

深沢:理由はわかりませんが、大青は染色力が弱いので、染料桶を高温にしないと充分に発色しないそうです。そのためインド藍が輸入され始めると、競争に耐えられなかったようです。

鈴木:含有量の問題でしょうか。

深沢:たぶんそういうことですね。藍の模様染めには蠟防染を用いますが、大青だと桶を高温に熱しますから、蠟が溶け、蠟結による模様染めはできません。その理由から17・18世紀にはインド藍に圧倒されていきます。オランダ東インド会社が大量にインド藍を輸入し、その結果フランスやドイツの大青生産が衰退する。ドイツではエルフルト中心のテューリンゲン地方、フランスではトゥルーズ周辺のラングドック地方が生産地でしたが、どちらも打撃を受けて壊滅する歴史をたどります。それは工業化以前の「インド世界経済」の時代に、ヨーロッパ伝統産業の一部が衰退をたどる現象の一部と考えることができます。

鈴木:19世紀の半ば、化学合成が社会に与えた変化について典型的なセレンディピティとして有名な話があります。当時、植民地経営に要したマラリアの特効薬キニンが南米のキナの樹皮からしか取れないので、オランダ東インド会社の独占状態でした。業を煮やした他の列強はキナの苗を盗み出すなど色々対抗したそうです。イギリスでは化学振興のため大学を新設、初代学長ホフマンをドイツから招聘しました。その所信表明は“キニンを合成する”でしたが、当時の技術水準や構造未定のため、当然、不成功でした。ところが18歳の助手パーキンが密かに行った実験から、予想外にキニンならぬ紫の染料ができてしまいました!初の人工染料の誕生、この”皇帝紫”の代替品モーブがヴィクトリア女王に愛され、さらに染料工業勃興のもととなりました。

偶然から新しい研究が広がる

深沢:そうでしたか。一般論ですが、自分の研究経歴をたどると、特定の目的をもって、それを論証しようと努力した時にはあまり成果が上がらず、なにかの作業中に偶然発見したものに着目し、それを追究していくと予想外の世界が開けてくる経験を何度かしましたが、自然科学はもっとそういう世界ではないでしょうか。

鈴木:はい。私の留学先スイス連邦工科大学のゼーバッハ先生は“研究は計画できても結果は計画できない”と仰いました。その通りだと思います。科研費研究などでは計画通りに・・・という期待を感じましたが、ゼーバッハ先生は、より強く“計画通りに行った研究はつまらない”と(笑)。

深沢:ある意味では、最初から結論が見えてしまうところがある。

鈴木:そうですね。

深沢:私は現役時代、ゼミの学生たちに、テーマをあらかじめ決めて、それをそのまま証明するための研究ならば、べつに留学しなくてもいい、という話をしました。研究はつねに予想外の地点にたどりつくから研究なのであり、そこにこそ発見や解明の喜びの源泉があることを、私自身がそれを何度か経験したので、学生たちにも話していました。

鈴木:本当に“目から鱗”っていう経験は面白く、また貴重ですね。でもそれは当然計画できないので、やっぱり仮説を立てて突き詰めていき、思わぬ何かが出た時に、それが教える方向に目を転じられるかどうかだと思います。

深沢:その瞬間を見失ったらだめですね。本日は、ありがとうございました。

鈴木:ありがとうございました。