ニュースレター No.34 受賞者寄稿

目次

恩賜賞・日本学士院賞受賞者寄稿

「カロリング朝時代の支配、委任、コミュニケーション—ミッシ・ドミニキ(751–888年)の研究」

東京大学大学院人文社会系研究科准教授 菊地 重仁

今回の受賞対象となったHerrschaft, Delegation und Kommunikation in der Karolingerzeit. Untersuchungen zu den Missi dominici (751–888)は、751年から888年までのカロリング朝フランク王国の諸王・皇帝の名の下に活動したミッシ・ドミニキ、つまり「君主の使者」たちの働きと国政上の意義を詳述する1000頁強の著作であり、ヨーロッパ中世史研究の世界的な中心Monumenta Germaniae Historicaが擁する叢書の1冊として2021年に刊行された。

かつてミッシ・ドミニキは広大な王国における中央集権的な地方役人監督制度と捉えられていたが、昨今のフランク史研究を踏まえると、いまやその中央集権的性格や「制度」の存在を前提にその成立から崩壊までを描こうとするようなアプローチが適切ではないことは明らかであった。法令などに見られる「あるべき姿」と、各地から伝来するミッシの実際の活動の痕跡を示す史料の双方を分析の俎上に乗せた上で、各君主がどのように自分の代理人たるミッシを利用したのかを問い、そして君主からの権力委任と地域有力者としての自律性との両面を見ながら、各派遣地域におけるミッシたちの活動を分析する必要があった。本書が試みたのは法制史・国制史的叙述ではなく、ミッシという人間たちの活動やネットワークに注目し、彼らが巨大な王国の統合においてどのような役割を担ったのかを明らかにすることであった。

研究史と課題設定を行う序論と本論3章、結論で構成される第1部はミッシ・ドミニキに関する体系的な分析である。第1章では同時代史料におけるミッシのイメージを概観した後、ミッシに任用された人物たちの出自やキャリア、ミッシとしての待遇等を分析した。浮かび上がるのは彼らの任務地との結びつきや君主との親しさである。本論の中心となる第2章では、ミッシが大規模に王国各地へと派遣される主要な機会としての王国集会、政治的意思を中央から地方へと伝達し実行するためのツールとしての文書(「カピトゥラリア」等)、そしてミッシを巡り行き交う書簡や命令書を取り上げ、ミッシを王国中央と諸地域との間のコミュニケーションを担う存在と位置づけた。本章が描く基本的な図式は次のようになる。王国集会に参加し意思決定に関与した地方有力者たちの一部が、君主の使者という肩書を備え君主の権威を背負って地元に帰還する。その際、決定事項を記したラテン語文書は中央の政治意思の地方における貫徹の基準とはなるが、現地語を通じてそれが告知され実践に移される際、ミッシたちの活動や文書の扱いに自由裁量の余地も生まれる。その際ミッシたちは宮廷のみならず、ミッシ同輩やその他の地方有力者たちとも連絡をとりつつ活動に従事していた。続く第3章ではピピン短躯王からカール3世に至るまでのカロリング朝君主それぞれがどのようにミッシを任命し王国統治の中で利用していたのかを示し、共通性と個々の特徴を明らかにした。第1部の結論として、カロリング朝君主にとってミッシは、人間関係とコミュニケーションに依拠したフレキシブルな統治手段だったことが強調される。

第2部は471人のミッシたちの活動記録にしてプロソポグラフィ(人物誌)であり、逸名ミッシの活動痕跡も併せて網羅的に収録されている。第2部のデータが第1部の叙述の基盤になっていると同時に、今後のミッシ研究、カロリング期の研究にとって重要な基本情報を提供するものである。

恩賜賞・日本学士院賞受賞者寄稿

「プレート境界における深部低周波微動の発見とスロー地震学への発展」

東京大学地震研究所教授 小原 一成

巨大地震が沈み込むプレートと上盤プレートとの境界で起こることは良く知られている。ただし、地震発生域はプレート境界の一部に限られ、そこでは普段は固着してひずみを蓄積し、限界に達すると秒速約1mの速度で岩盤がずれ動く。それ以外のプレート境界は、地震を起こさずに年数cmものゆっくりした速度で定常的にすべっていると考えられていた。つまり、地震性のすべりと定常すべりとの間には8桁ものギャップが存在していたが、それを埋めたのが本研究テーマであるスロー地震である。

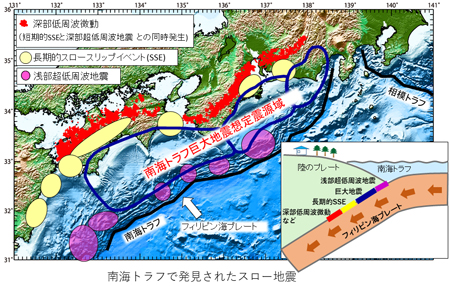

私が初めてスロー地震の存在に気付いたのは2000年5月である。当時、つくばの防災科学技術研究所において、阪神・淡路大震災を契機として国が計画した高感度地震観測網Hi-netのデータ処理システム構築を担当していた。その業務の一環として、全国約800ヶ所からの観測データを毎日チェックしていたところ、低周波の微弱なゆれが長時間継続する奇妙な微動を見つけたのである。波形がとても不明瞭であるため通常の震源決定手法が使えず、新たな手法を開発して震源を決めたところ、フィリピン海プレートの境界面に沿って巨大地震想定震源域の深部側に帯状に分布することが分かった。そこでこの現象を「深部低周波微動」と命名し、2002年5月にサイエンス誌に論文発表した。この論文は世界的に注目され、微動探索が世界各地で行われるようになった。

その後、深部低周波微動に同期してプレート境界が数日間かけてゆっくりすべる「短期的スロースリップイベント」や、数10秒の周期を有し巨大地震震源域の浅部側と深部側で発生する「浅部・深部超低周波地震」などの現象を次々と発見した。はじめはバラバラに思えたこれらの現象が、スロー地震という大きな現象群を構成する一つ一つのピースであることが分かったのである。さらに、周期性や誘発性などのスロー地震の重要な特徴を数多く見出すなど、スロー地震の全体像を明らかにし、スロー地震学という新たな研究分野の創成・発展に大きく貢献した。

南海トラフでは巨大地震想定震源域を挟むようにプレート境界の浅部側と深部側でスロー地震が起きており、2011年の東北沖地震でもその発生直前に破壊開始点近傍で起きていた。したがって、スロー地震と巨大地震との間には何らかの関連性があると考えられる。それを明らかにするためには、今後もスロー地震を正確にモニタリングし、継続的な研究が必要であることは言うまでもない。

日本学士院賞受賞者寄稿

「太宰治と近代文学研究」

東京大学名誉教授、放送大学客員教授 安藤 宏

太宰治(1909~1948)は日本の近代を代表する小説家の一人で、青森県北津軽郡に生まれました。第一創作集『晩年』(昭和11年)を初め、初期は、書いている小説を語り手が自ら否定していくような前衛的な作風で知られています。やがて『走れメロス』(昭和15年)で知られるような明るい作風に移行し、戦後になると、一転して自己破滅型の作風に変化し、『斜陽』(昭和22年)、『人間失格』(昭和23年)などを書いて、39歳でみずから命を絶ちました。

太宰治は大変人気のある作家で、その文学の魅力は大きく分けて二点あります。

第一には、自分自身の弱さやコンプレックスを強調し、同じ思いに悩んでいる若者たちにそれが人間の普遍的な課題であることを教えてくれる点です。第二には、「君だけはわかってくれるにちがいない」という形で、読者に直接語りかけてくる、その文体の魅力です。

私は太宰治の研究を40年続けてきまして、その成果を2021年に、研究書『太宰治論』(東京大学出版会)にまとめました。全1184頁で、創作活動を四期に分け、全43章、48のコラムから成っています。

本研究の特色はまず第一に、太宰の「自意識過剰の饒舌体」といわれる文体の分析を通し、「「自己」を語ることの難しさ」について語る、その独自の話法を表現論的に解明した点にあります。そこからさらに、広く近代の「自己表現」の歴史、という観点から、我が国独自のものと言われる「私小説」の解釈にあらたな視点を提示してみました。

第二の特色は、地主制度、家族制度、戦時体制、共同幻想としての「ふるさと」の問題など、近代という時代の普遍的な課題を、あえて一人の作家の足跡を通してうきぼりにしてみた点にあります。それによって時代と個人との相互関係を問い、20世紀前半の日本を生きた人間の、その「宿業」のようなものを明らかにした点に本研究の特色があります。

一般に文学研究は、①基礎資料の整備、②表現それ自体の研究、③同時代の歴史・文化との関係の究明、という三大要素から成り立っています。それぞれ個別に特化した研究は多く見られますが、論理と実証をかみ合わせ、これらを有機的に総合していくのは予想以上に困難です。本研究では、「表現に内在する文学史」という独自の方法によってこの三者の縫合を試みました。明治以降の近代文学の研究は、古典文学の長い蓄積に比べ、まだ形成過程にあるのが実情ですが、本研究がその推進のための重要な問題提起になることを願っております。