ニュースレター No.32 受賞者寄稿

目次

恩賜賞・日本学士院賞受賞者寄稿

「QRコード・システムの開発とその世界的普及への貢献」

(株)デンソーウェーブ主席技師 原 昌宏

QR コードの開発を開始したのは1992年である。その当時、印刷媒体による情報システムへの正確、迅速、安価な入力手段として、バーコードが広く利用されていた。しかし、高度化する情報化時代に必要な情報の多様化、大容量化と製品の品質向上のために部品レベルまで管理したい要望を実現する高密度印字のニーズに対応するためには、バーコードでは限界であった。そこで、次世代のコードとしてQRコードを開発した。

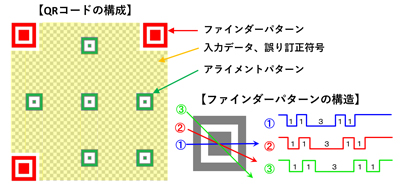

QRコードの開発では、コードに工夫を加えて処理能力が低い低価格な読取りエンジンでも性能が出せる技術を開発した。主なものとして、「高速読取り可能なファインダーパターン」、「汚れに強い誤り訂正符号」、「コードが歪んでも早く補正できるアライメントパターン」がある。

QRコードはバーコードより構造が複雑で多くの情報を扱うことから読み取り時間が掛かる課題があった。そこで、コードの3コーナにコードの位置を知らせる特殊なシンボルであるファインダーパターンを配置した。このファインダーパターンは、中心を通る走査線は総て白黒比率が1:1:3:1:1となっている。この1:1:3:1:1の比率は、印刷物に印字される文字を構成する白黒比率の中で稀にしか出現しない比率であるので、コードの周りにある文字と区別しやすくなりコードの位置が特定しやすくなる。さらに、コードの3コーナに配置することでコードの大きさと回転が特定でき、エリアセンサでとらえた撮像画像の中からコードだけを高速に抽出できる。

誤り訂正符号はバースト誤りに強いリードソロモン符号を用いた復元機能を搭載し、コードの30%が汚れ、破損しても読み取りができるようにした。また、QRコードではマスク処理により、コードの白セル、黒セルの比率が約50%とバランス良く配置される。これにより、コードの白セルや黒セルが偏って存在する部分は破損や汚れなどがあることが分かり、消失訂正(erasure correction)をすることで復元能力を2倍にすることができる。従って、最大でコード面積の60%が破損、汚れがあっても復元できる。

アライメントパターンはコードの基準位置となるパターンである。コードの外形から計算で求めた基準位置とこのパターンの位置のズレ量から各セルの座標を補正して歪んだコードでも早く確実に読めることができる。

QRコードの普及においては、誰もが自由に安心して使える環境を構築するために特許権利をオープンにし、国際規格や業界標準化を取得した。また、社会ニーズの変化を一早く捉え、そのニーズに対応するためにQRコードを進化させてユーザ価値を創出してきた。

このように、どんな環境下でも高速で正確に読めるコードを開発し、ユーザが使いやすい環境を構築したことで世界中の人が色々な用途で活用し、今では社会に欠かせない社会インフラへと成長した。

日本学士院賞受賞者寄稿

「貨幣は制御可能なのか?—歴史的観察から」

松山大学名誉教授 岩橋 勝

前近代の貨幣は自然に発生したのか、国家が統治の必要上流通させようとしたのか、経済史家の議論は尽きることがない。多くが信用取引である現代においても、基準となる貨幣の価値変動が大きく影響するので、誰が貨幣を制御しているのかは重要な問題である。

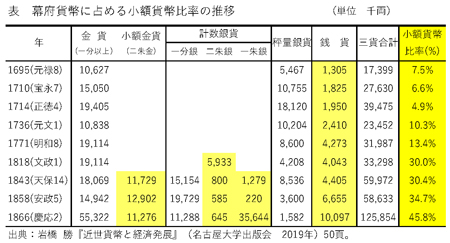

私の近世日本貨幣史研究のうち、小額貨幣の構成比率推計は上述の議論に多少とも貢献するであろう。ここで小額貨幣とは、金2朱(1/8両)ないしその価値相当以下の銀貨および銭貨とし、金1分以上の価値を持つ高額貨幣と便宜的に区分している。そうすると表示したように、最初に貨幣改鋳した17世紀末には8%未満に過ぎなかった小額貨幣は享保改革期に10%を超え、19世紀初めには30%に達し、幕末開国期前まで同水準を推移した。

これまでの支配説は三上隆三『江戸幕府・破産への道—貨幣改鋳のツケ』(1991年、日本放送出版協会)に集約されているように、幕府財政赤字との関連を重視する。基軸貨幣であった小判や丁銀を時とともに小型化、品位低下したことは間違いなく改鋳益金ねらいであった。三上著で説く計数銀貨や小額金貨増鋳もその方向であろう。一方、銭貨は4文銭が18世紀半ばに初鋳され、以降幕末にかけて鉄銭や百文銭(天保銭)が大量に鋳造された。安価な銭貨供給とも見ることができるが、19世紀に入ると庶民や商家文書で銭貨不足を訴える記録が珍しくなくなる。幕府も当初は1文銭増鋳に努力した後の状況なので、そうであるならば財政的要因だけでは貨幣動向は語れない。

幕末期小額貨幣構成比率が30%以上という事態をどう理解すればよいか、現代と対比しよう。財務省統計によれば、近年の日銀券流通高は125兆円、500円以下の硬貨流通高は40兆円前後。硬貨のみを小額貨幣とすればその構成比率は25%、千円札を加えれば27%、さらに1万円札のみを高額貨幣とすれば現代の小額貨幣比率は33%となる。現代では高額の取引ほどキャッシュレスであるから、実際の小額貨幣比率は相当に小さく、10%以下にはなろう。逆に言えば、近世のそれが思いのほか大きかったことが知られる。大坂を中心に信用取引は拡大したが現金決済の比重はまだ高く、幕府は経済発展するほどに小額貨幣のあらたな供給を迫られた。より多くの改鋳益金を追求したい財政当局にとっては不本意なことだったろう。

近世貨幣を制御しようとした幕府も、市場の動向は無視できず、小額貨幣の比重を上げざるを得なかった。市場動向の実態と乖離したと言われる現代の「異次元の金融緩和」策検討の一素材とはならないだろうか。

日本学士院賞受賞者寄稿

「植物の環境ストレス応答と耐性獲得に関する制御ネットワークの研究」

理化学研究所栄誉研究員、名古屋大学特別教授 篠崎一雄

東京農業大学総合研究所教授、東京大学名誉教授 篠崎和子

植物は様々な環境変化に応答し適応することで生存しています。また、季節ごとの変化、昼夜の変化、気候変動などに適応しています。「生存に関わるような厳しい環境変化(環境ストレス)に植物はどのように応答しているのか」の問いに対して分子レベルでの知見はありませんでした。1989年に私たちは植物の乾燥ストレス応答に関わる遺伝子の機能と発現に関わる分子メカニズムを解明することを目的に研究を始めました。ゲノム研究に適した実験植物シロイヌナズナを研究材料に用い、乾燥ストレスにより転写レベルで誘導される遺伝子を多数クローニングしてそれらの機能を調べました。さらに乾燥ストレスによる転写誘導に関わる遺伝子のプロモーター領域のシス配列DREを同定し、DRE配列に結合して転写を誘導する転写因子DREBを発見しました。アブシジン酸(ABA)は環境ストレス応答に重要な植物ホルモンですが、この転写制御システムはABAに依存しない新規の経路であることを明らかにしました。さらに、DREB遺伝子を植物に導入し過剰に発現することにより植物の乾燥、凍結、高塩濃度に対する耐性を向上させることに成功しました。この結果は環境ストレス誘導性遺伝子を用いて作物へ乾燥、低温、塩に対する耐性を付与する技術として利用できることを実験的に示した成果であり国際的な注目を集めました。

植物の複雑な環境ストレス応答のメカニズムをさらに明らかにするためにABAの制御に関わる遺伝子の探索を進めました。乾燥時のABA合成や給水時のABA分解に関わる酵素遺伝子を決定しました。またABAによる遺伝子発現に関わる転写因子AREBとその活性化に働くタンパク質リン酸化酵素などの重要な制御遺伝子を明らかにしました。これらの成果はABA 応答に重要な役割を担うABA受容体とその下流のリン酸化による活性化のシグナル伝達経路を明らかにすることにも貢献しました。植物個体レベルでの環境ストレス応答に関する因子に関しても研究を行い、細胞間のABA輸送体や根で感じた水分欠乏シグナルを葉へ長距離で伝えるペプチド分子を発見しました。さらに海外の研究所と共同研究を進め、実際の圃場で旱魃に耐性を示すイネやダイズなどの開発に成功し、研究成果を応用展開することもできました。これまで進めてきた研究が地球の温暖化が進む将来の作物開発に役立つことを期待しています。

植物の環境ストレス応答の複雑な分子制御システムの解明と旱魃耐性の作物開発への応用は、私たちの長年の共同研究により初めて明らかにすることができたと考えています。これまでの研究生活を振り返ってみると、私たちがそれぞれの個性を活かして同じテーマに取り組んだことで研究の幅が大きく広がったと思います。一雄は「敏感に学問の流れを捉え新しさを求めて研究を進めるタイプ」、和子は「真実を追求して粘り強く論理的に研究を進めるタイプ」であり、それぞれの個性を活かして研究を進め協力して成果を上げました。また理化学研究所、東京大学、国際農林水産業研究センターの研究室のメンバーをはじめ多くの共同研究者の協力があって達成できた研究であり大変感謝しています。今後、植物科学がさらに発展し気候変動による食糧危機の解決に貢献することを期待しています。