日本学士院賞授賞の決定について

日本学士院は、令和7年3月12日開催の第1187回総会において、日本学士院賞9件9名(うち小川誠二氏に対し恩賜賞を重ねて授与)を決定しましたので、お知らせいたします。受賞者は以下のとおりです。

1. 恩賜賞・日本学士院賞

研究題目

機能的磁気共鳴画像法の基本原理の発見及び脳科学への展開

氏名

小川誠二(おがわ せいじ)

現職等

東北福祉大学特別栄誉教授、脳情報通信融合研究センター(CiNet)招聘専門員、量子科学技術研究開発機構(QST)名誉フェロー、名古屋大学脳とこころの研究センター客員教授

生年(年齢)

昭和9年(91歳)

専攻学科目

応用物理学

出身地

東京都

授賞理由

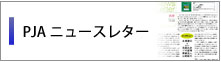

小川誠二氏は、1970年前後のヘモグロビンの構造と機能に関する研究の経験から、1989年頃、血中酸素の変化と磁気共鳴画像(MRI)の関連性を解明しました。すなわち、赤血球中のヘモグロビンは酸素が結合していない状態では常磁性体であるため、赤血球が小さいマグネットのようになり、血管の内外で磁化率に相違が生じ、磁気共鳴測定のための均一磁場にわずかなひずみを作ります。これが画像にコントラストをもたらし、その度合いは酸素を持たないヘモグロビンの量によることを発見し、この基本原理をBlood Oxygenation Level Dependent (BOLD) 効果と命名しました。さらに、脳活動が起きるとその近辺で血流が増加するという脳の生理現象に鑑み、「BOLD」コントラスト法で局所的な脳活動を非侵襲的に測定できる可能性を示唆し(1990年)、1992年に、小川氏らは普通の人の脳での局所的機能活動のMRI測定に成功しました。「BOLD」コントラスト法をベースに開発した高感度の機能的磁気共鳴画像法(fMRI)は脳科学の広い分野で受け入れられ、色々な機能部位の同定や、高度な課題に対する脳の応答や認知機能障害などにおける機能部位間の活動の相関・連携、すなわち、脳機能ネットワークの解明へと進み、脳科学の進歩に大きく貢献しています。

【用語解説】

- ヘモグロビン

- 血中に存在する鉄イオンをもつ有機分子で、生体活動に必要な酸素を運ぶ。

- 磁気共鳴画像(MRI)

- 生体内に分布する水分子の水素(プロトン)がもつ核スピンを磁場を用いて検出し、その分布量を画像化したもので、生体の詳細構造を知ることができる。

- 常磁性体

- 物質を構成する原子が不対電子を持つ場合に示す磁性で、外部磁場をかけると電子スピンが配向して弱い磁化が発生する。不対電子を持たない物質は反磁性体。

- 磁化率

- 物質の磁化の起こりやすさを示す物性値。

2. 日本学士院賞

研究題目

La légalité de l’art. La question du théâtre au miroir de la casuistique (『芸術の合法性 決疑論が映し出す演劇の問い』)

氏名

森元庸介(もりもと ようすけ)

現職等

東京大学大学院総合文化研究科教授

生年(年齢)

昭和51年(48歳)

専攻学科目

表象文化論

出身地

大阪府

授賞理由

森元庸介氏のLa légalité de l’art. La question du théâtre au miroir de la casuistique (Les Éditions du Cerf, 2020) は、現代の西欧社会では重要な文化活動として公認されているにもかかわらず、近代以前は哲学とキリスト教から不道徳な行いとして危険視されていた演劇が、どのような道筋を辿って容認されるに至ったかという問題の解明に決疑論が重要な鍵を握っていることに着目し、中世後期から近世初頭の決疑論の膨大な資料を渉猟して、どのようにして劇芸術とそれがもたらす快楽が次第に合法化されたかについて説得的な見通しを示したきわめて独創的な業績です。決疑論は、かつては信仰と道徳の実践を導く指針として重要な役割を果たしながら、近代以降は無視された学問ですが、森元氏はこの忘れられた領域に果敢に踏みこむことによって、演劇が西欧の社会と文化にとっていかなる意味と価値をもっているかという問題に新たな光を当てることに成功しました。問題の考察に当たって人文社会系の諸学科を縦横に行き来する森元氏の研究は、哲学・美学芸術学・文学・神学・宗教史・法制史等の分野で国際的な注目を浴びています。

【用語解説】

- 決疑論 〔ラテン語〕casuistica 〔英語〕 casuistry 〔仏語〕casuistique

- ある行為ないし見解が信仰または道徳の規範に適うか否かについて良心が疑念を抱く事例、いわゆる「良心のケース」(casus conscientiae)を論ずる倫理神学の一部門。キリスト教、特にカトリック教会において、告白を聴取する司祭が、信者が自らの行為について抱く良心の疑念に対処するための指針を与えることを目指す実践的な学問、いわばケース・スタディに基づく応用倫理学である。中世後期から近世にかけて最盛期を迎え、おびただしい数の関連書が刊行されたが、17 世紀半ばにパスカルによってその濫用が厳しく批判されて大きな打撃を受けた。しかし決疑論は教会による信徒の導きには不可欠のディシプリンであり、その後も理論的整備の努力が続けられた。

- 中世後期から近世初頭

- おおよそ15世紀後半から17世紀を指す。

- 合法化

- 宗教や道徳の法に反していないと認定すること。決疑論が問題としていたのは、芝居を制作・上演することとそれを見物することが信仰の観点から見て合法であるかどうかの判定であり、演劇自体の美的・芸術的価値の判定ではなかった。

3. 日本学士院賞

研究題目

日本綿業史—徳川期から日中開戦まで

氏名

阿部武司(あべ たけし)

現職等

大阪大学名誉教授

生年(年齢)

昭和27年(72歳)

専攻学科目

日本経済史

出身地

東京都

授賞理由

阿部武司氏は、近代日本の綿業は大規模紡績企業がその製造する綿糸を用いる綿織物産地の中小企業を支配することによって巨大化したという通説を、歴史的資料の丹念な分析をベースに批判してきました。本書『日本綿業史―徳川期から日中開戦まで』(名古屋大学出版会、2022年2月)では、各地の産地の中心をなす織物問屋の中から、織機の技術革新と問屋制から工場制への経営革新を遂げることによって発展するものが現われ、大規模紡績企業と相互促進的に拡大し、両大戦間期には輸出向け生産も行って日本の綿布輸出がイギリスを上回る要因となったことを実証しました。阿部氏はまた、大規模紡績企業による中国への在華紡と呼ばれる工場の一斉進出が、現地の民族紡績といかなる関係にあったかを調べた結果、在華紡は日本帝国主義の尖兵とみるべきでなく、むしろ共存共栄を図ったと見るべきではないかという問題提起を行いました。本書の研究は、これまでの近代日本綿業の構造と発展の全体像に対する根本的な批判であり、アジアにおける近代日本綿業の活動の意義を再考する必要があることを示した画期的な業績です。

【用語解説】

- 綿織物産地

- 大規模綿紡績企業は、自ら力織機を用いて綿織物を生産し、兼営職布と称することが多い。それ以外の綿織物専門の業者が集まって活動するところを綿織物産地と呼ぶ。

- 織機の技術革新

- 動力を用いないで人の手足で操作する手織機から、動力を用いて動かす力織機などへの技術面での革新のこと。

- 問屋制

- ここでは、一ケ所に労働者を集めて作業を行わせて賃金を支払う工場制と異なり、家内工業に分散している生産者に原料糸・織機を貸し与えて生産を行わせ織賃を払う経営形態を指す。

- 在華紡

- 中国人が中国で営む民族紡績と異なり、外国人が中国で営む紡績工場を指すが、とくに日本人が営む紡績工場を指すことが多い。

- 日本帝国主義の尖兵

- 日本人資本家が経営する工場が、中国人資本家と対立して、政治的・軍事的支配を押し広げる先頭に立つこと。

4. 日本学士院賞

研究題目

脊椎動物の形態進化のしくみを解明する発生学的研究

氏名

倉谷 滋(くらたに しげる)

現職等

理化学研究所生命機能科学研究センター客員主管研究員、東京科学大学大学院医歯学総合研究科非常勤講師

生年(年齢)

昭和33年(66歳)

専攻学科目

動物学

出身地

大阪府

授賞理由

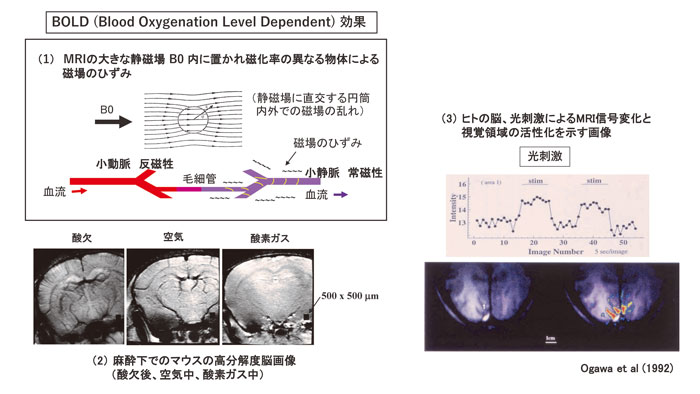

倉谷 滋氏は、脊椎動物における「抜本的な形の進化」を理解するための研究を行い、多くの発見をしました。顎を持たない円口類ヤツメウナギの発生過程を詳細に調べ、頭部の発生に関わる遺伝子の発現位置の変化が顎の発明に繋がったことを見つけ、さらに、別の円口類ヌタウナギの胚を実験室で得ることに世界で初めて成功しました。そして、円口類の発生が脊椎動物の祖先的な状態を反映することを明らかにし、脊椎動物の様々な器官の進化プロセスを説明しました。また、倉谷氏はカメの甲羅の進化も説明しました。カメの甲羅の発生では脊柱と肋骨が用いられ、肩甲骨が通常の動物とは逆に肋骨の内側に位置し、構造の相対的位置関係の不一致が大きな謎とされてきました。同氏は、スッポンの発生を観察することにより、体壁の折り曲げと肋骨の伸長方向の変化が、カメ類に特有な構造の獲得に繋がったと指摘しました。これらの研究を通じて同氏は、発生プロセスと進化プロセスの間に、一定の関係があることを明らかにしました。

【用語解説】

- 抜本的な形の進化

- 動物の形態進化においては、祖先が持っていた器官の基本的なパターンは変えずに、サイズや比率だけを変化させて形を変え、異なった機能を獲得することが多い。例えば、ダーウィンが『種の起源』のなかで上手く説明したように、イルカの胸鰭(むなびれ)も、モグラの手も、コウモリの翼も、哺乳類の祖先が持っていた5本の指をともなう「前脚」が変化したものに過ぎず、それらを解剖してみれば同じパターンが保存されているのを見ることができる。このように、異なった動物が持つ器官が祖先の同じ器官に由来し、同じ構造を保存していることを「相同性」と呼ぶ。しかし、進化においては相同性が失われ、まったく新しい構造が発明されることがある。その背景には生物の体の基本構造を変化させる発生プログラムの変更が関わっており、このようにしてもたらされた構造を「進化的新機軸」と呼ぶ。カメの発生においては、肋骨と体壁の発生パターンの変化が、祖先に存在しなかった形態パターンを生み出している。

一般的な動物(羊膜類)とカメ類が発生する様子を体の断面で比較したもの。カメでは「甲稜」と呼ばれる独特の構造ができ、そこで体壁が折れ曲がることによって、肩甲骨が肋骨の下に潜り込む。

5. 日本学士院賞

研究題目

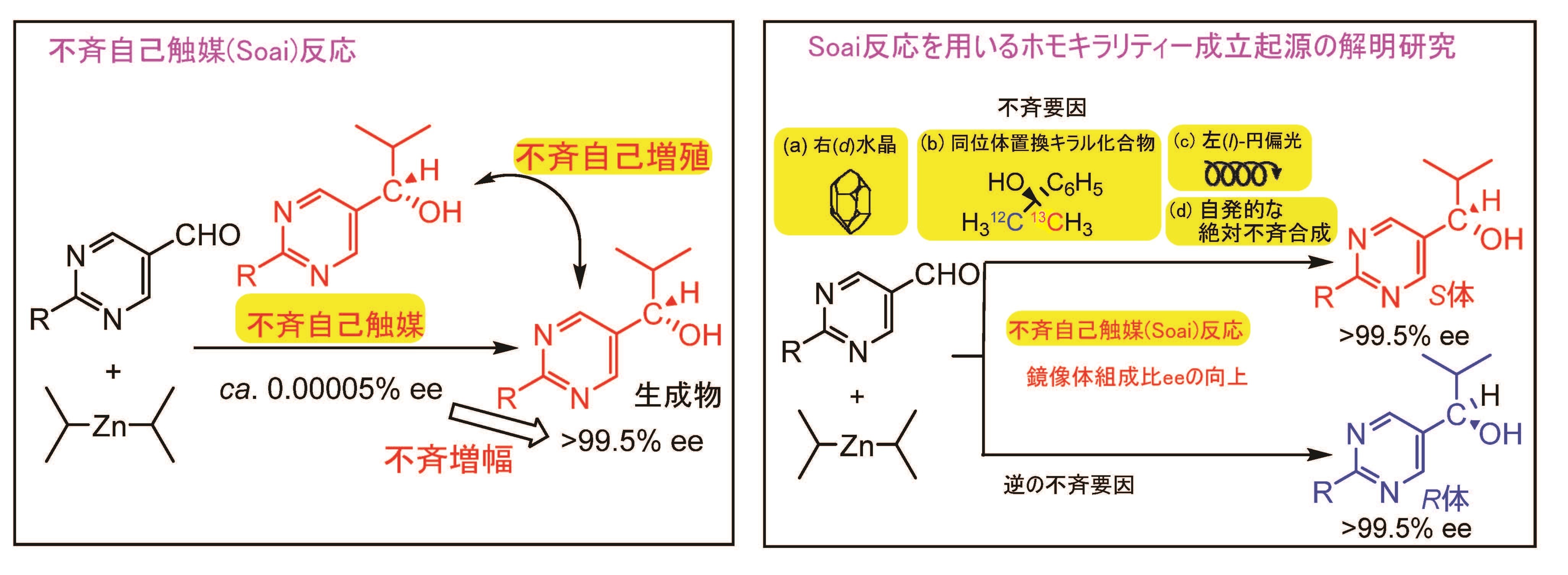

不斉自己触媒反応の発見とホモキラリティーの成立起源に関する研究

氏名

硤合憲三(そあい けんそう)

現職

東京理科大学名誉教授

生年(年齢)

昭和25年(74歳)

専攻学科目

有機合成化学

出身地

広島県

授賞理由

硤合憲三氏はSoai反応と呼ばれる不斉自己触媒反応を発見し、ホモキラリティーの起源解明に重要な一歩を記しました。ホモキラリティーとはタンパク質や糖などの生命分子が一方の鏡像体(L-アミノ酸やD-糖)から成ることです。太古地球における生命誕生などと関連して興味が持たれますが、その起源は謎に包まれています。硤合氏の発見した触媒は、不斉識別能、自己触媒能、不斉増幅能の三要素を兼備することに特徴があり、それらが協奏した反応により分子数とともに鏡像体組成の偏りの飛躍的増大が実現されます。硤合氏はこの発見をホモキラリティーの成立起源に関する研究に展開し、数々の興味ある知見を得ました。すなわち、水晶、円偏光、同位体の偏りなどを不斉源とする実験、さらに不斉源のない条件での実験などから、一方の鏡像体が世界を席巻する事象が悠久の時の流れからすれば“瞬時”に起こり得る分子機構を提唱し、各方面から注目されています。

【用語解説】

- 不斉自己触媒反応

- 不斉触媒反応においてキラルな生成物が自己を不斉合成する触媒として作用し、キラル分子が自己増殖しつつ鏡像体組成比の偏りが顕著に向上するものである。硤合らはSoai反応と呼ばれるピリミジルアルカノールの不斉自己触媒反応を発見した。

- ホモキラリティー

- 右手と左手は像と鏡像の関係にあるが重ね合わせることができない。分子にも同じ関係を持つものが存在しキラル(不斉)分子と呼ばれる。生命分子にはL-アミノ酸やD-糖など一方の鏡像体のみが存在するキラル分子が多く、ホモキラリティーと呼ばれる。右手同士で握手する場合と、右手と左手で手を繋ぐ場合とでは様相が全く異なるように、L-アミノ酸のみが繋がったタンパク質とL-アミノ酸と鏡像体であるD-アミノ酸が混ざったタンパク質とでは構造が大きく異なり後者では正常な酵素作用等が発現できず、ホモキラリティーは生命の成立、維持に必須であると考えられている。

- ホモキラリティーの成立起源

- キラル分子のホモキラリティー起源として百数十年にわたり様々な要因が提唱されてきたが、いずれも誘起される鏡像体組成の偏りは極微少か検出限界以下であった。Soai反応では、これらのホモキラリティー起源をもとに対応するキラル生成物を高い鏡像体組成比の偏りで与える。

6. 日本学士院賞

研究題目

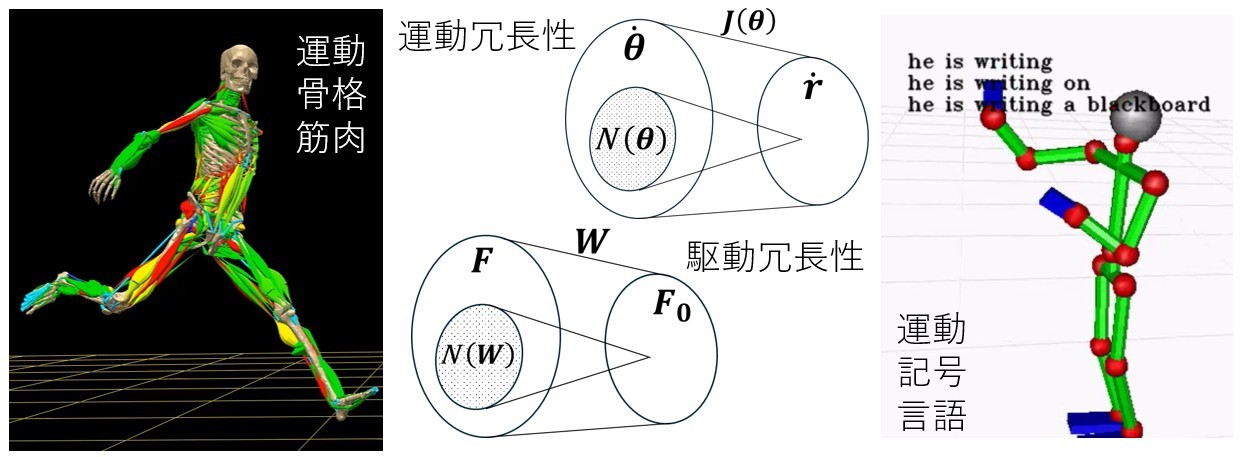

人型ロボットの運動の計算と制御に関する基礎研究

氏名

中村仁彦(なかむら よしひこ)

現職

ムハンマド・ビン・ザーイド人工知能大学 ロボティクス学科長・教授、東京大学名誉教授、(株)KINESCOPIC代表取締役

生年(年齢)

昭和29年(70歳)

専攻学科目

機械工学

出身地

大阪府

授賞理由

一つの物体はその3次元の位置と姿勢の6変数で表される自由度を持ちます。工場で部品をつかんで移動させる仕事で利用される基本的な工業用ロボットは必要不可欠なちょうど6個の自由度を持つように作られました。しかし、更に汎用的で器用な動きが求められるロボットはもっと多くの自由度(冗長自由度)を持っています。人型ロボットはその代表で、40を超える自由度を正確に目的に合わせて高速に連動させることが求められる大規模複雑システムです。中村仁彦氏は、そのような大きな冗長自由度を持つロボットの運動の制御とそれを可能にする高速計算の理論的な基盤を作り、人型ロボットの研究分野の深化に貢献しました。さらに、これらの技術をもとに、より多くの自由度をもつ人間の全身運動の計算モデルを開発し、スポーツやリハビリ運動に際し全身の筋肉から発生する張力を推定することのできる画期的なバイオメカニクスの計算分野を開拓しました。

【用語解説】

- 3次元の位置と姿勢の6変数

- 位置(座標X、Y、Z)と姿勢(角度α、β、γ)の6変数で構成される。

- バイオメカニクス

- 生物の個体、組織、細胞の構造、機能、運動などを力学的方法によって研究する分野。

7. 日本学士院賞

研究題目

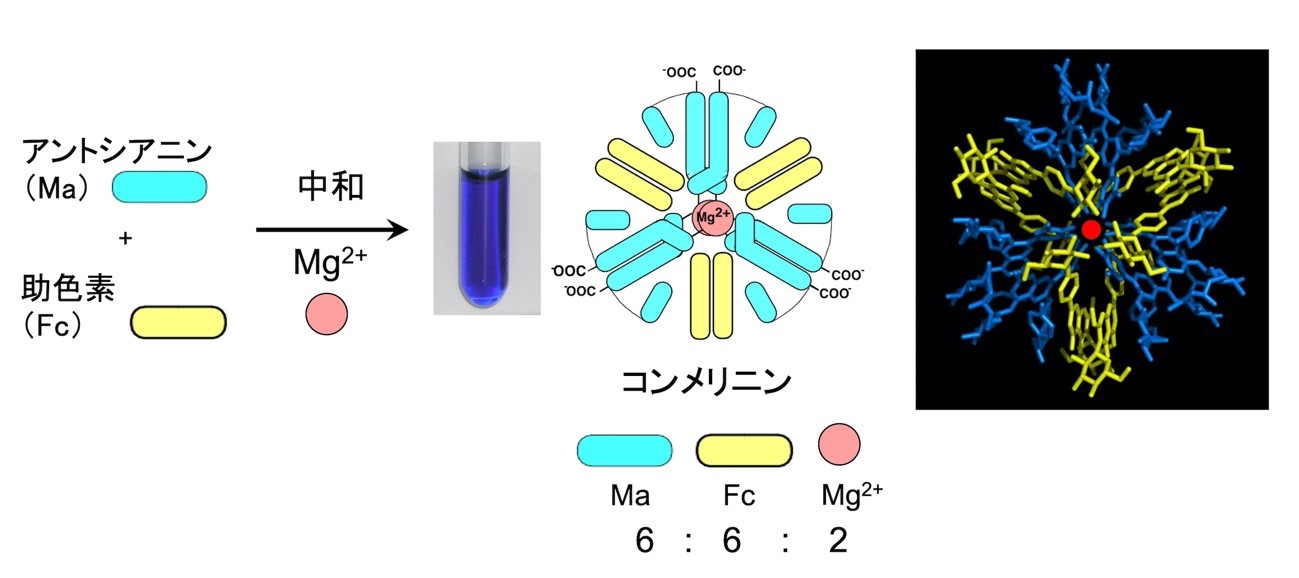

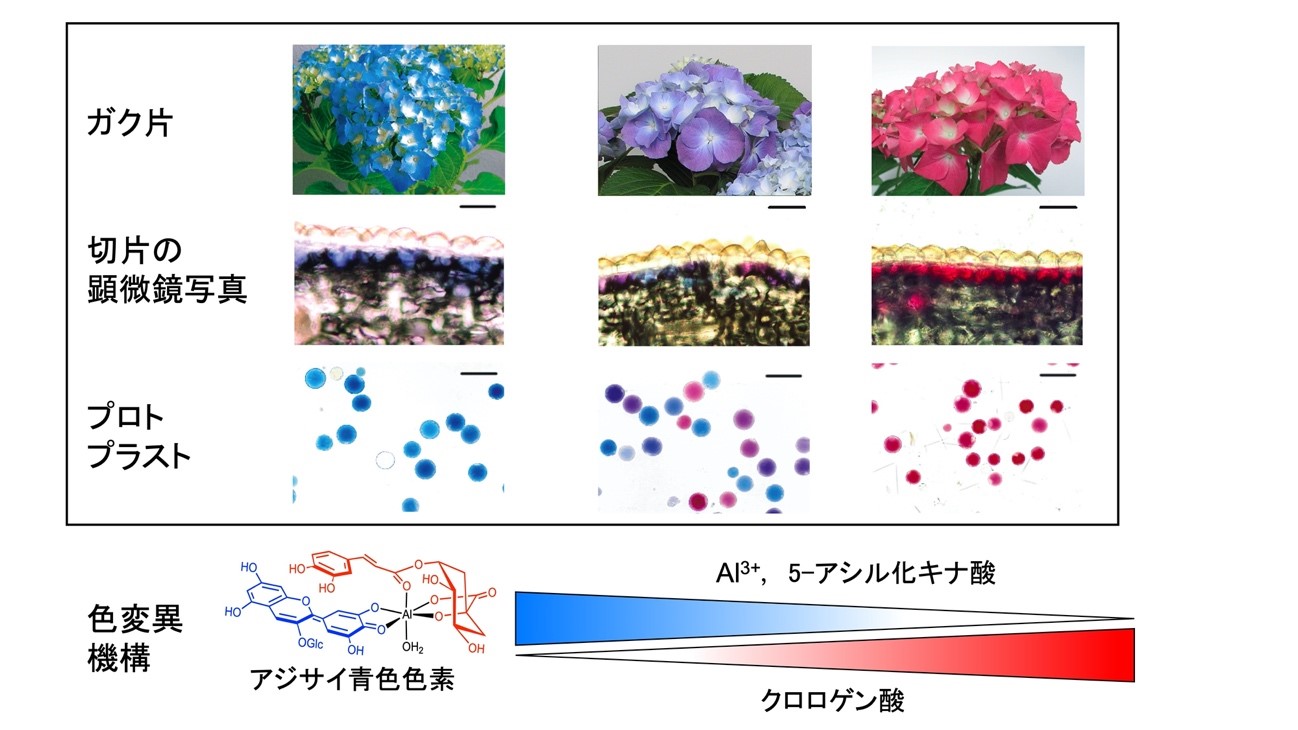

アントシアニンによる青色花色発現機構の研究

氏名

吉田久美(よしだ くみ)

現職

愛知淑徳大学食健康科学部教授、愛知工業大学工学部客員教授、名古屋大学名誉教授

生年(年齢)

昭和33年(67歳)

専攻学科目

天然物化学・生物有機化学

出身地

愛知県

授賞理由

吉田久美氏は、アントシアニンによる青色花色の色素について、有機化学及び植物生理学を融合させた研究を展開してきました。まずツユクサを用いて、その青色色素の本体が自己組織化により形成される、マグネシウムイオンを中心とする超分子金属錯体であることを示しました。次いで空色アサガオの花色が開花時に空色に変化する機構について、開花時に液胞のカリウムイオンの量が増大しpHがアルカリ性となり花が空色を示すと同時に、液胞に水が流入し花弁が開くことを明らかにしました。さらに吉田氏は、アジサイの青色色素分子がアルミニウムイオンとの金属錯体であることを解明しました。また、栽培条件によって花色が変化する現象について、色素分子を構成する分子やpHなど各要素のバランスによるものであることを示しました。以上のように、同氏は、多くの花々について青色花色の色素の精密な化学構造を解明し、発現調節機構の多様性と普遍性を明らかにしました。

【用語解説】

- アントシアニン

- ポリフェノール系植物色素で、花、果実、野菜などの青~紫~赤色を担う色素である。多量に含まれると黒色にもなる。同じ化学構造の色素が、細胞内の条件の違いによって異なる色を発色することもアントシアニンの特徴の一つである。

- 自己組織化

- 複数の分子や原子が、混合された時に自立的に集合して秩序だった構造をとる現象のこと。多くの生体分子で起きることがわかっている。

- 超分子金属錯体

- ツユクサやヤグルマギクなどの青色花の色素は、数の決まったアントシアニンと無色のフラボノイド化合物、及び金属イオンが自己組織化によって集合して安定な青色を示すことがわかってきた。このような色素のことを超分子金属錯体と言い、別名メタロアントシアニンとも呼ばれる。

- 液胞

- 植物細胞に特徴的な細胞内顆粒(膜に包まれた構造体)で、花弁のような成熟した細胞では体積の90%以上を液胞が占める。花色素アントシアニンや他のポリフェノール類、有機酸類、アルカロイド類、イオン類、糖類などを貯めている。

- 不斉還元

ツユクサの青色花色分子(コンメリニン)の超分子金属錯体構造:アントシアニン(Ma)と助色素(Fc)、マグネシウムイオン(Mg2+)を混合すると、6:6:2の比率で自己組織化した青色色素コンメリニンが形成される。コンメリニンの機器分析により、超分子金属錯体の構造が明らかになった。

アジサイのガク片の色変異とその機構:アジサイのガク片の色は、栽培環境などで容易に変わる上、紫色アジサイは、細胞色が青、紫、赤色のモザイク状である。着色細胞の単一細胞分析により色変化の化学機構を解明した。青色色素は、アントシアニン-5-アシル化キナ酸-Al3+が1:1:1の比率でできた錯体で、細胞色が赤くなるほどAl3+と5-アシル化キナ酸が減り、クロロゲン酸が増えてアジサイ青色錯体の量が減ることがわかった。

8. 日本学士院賞

研究題目

可視化技術の開発による神経回路形成機構の研究

氏名

岡部繁男(おかべ しげお)

現職

東京大学大学院医学系研究科教授

生年(年齢)

昭和35年(64歳)

専攻学科目

細胞生物学・神経科学

出身地

東京都

授賞理由

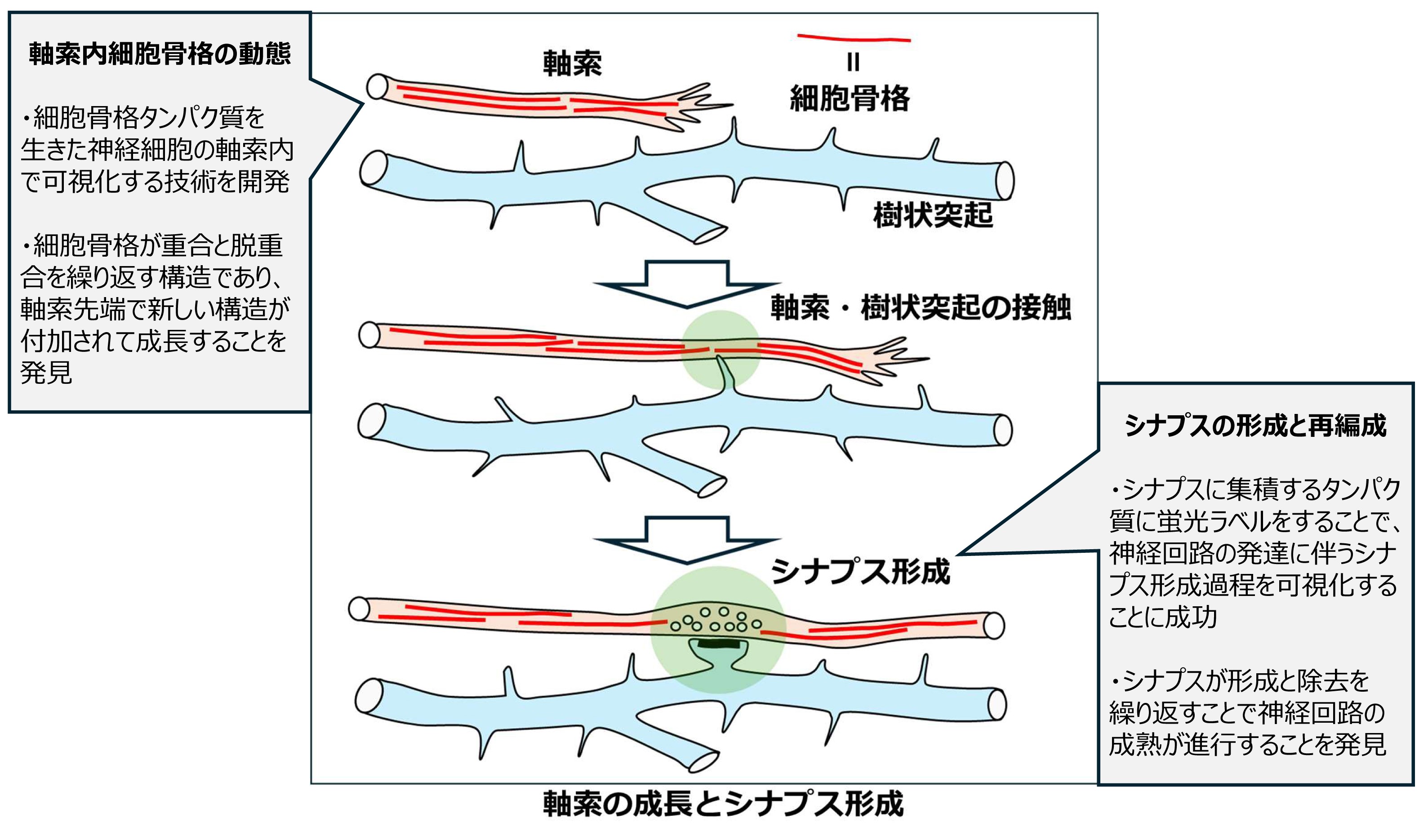

岡部繁男氏は、神経回路の発達メカニズムを解明するために、神経細胞内のタンパク質の動きや輸送を蛍光で標識されたタンパク質を用いて直接観察する技術を開発しました。開発された新しい可視化技術により、軸索と呼ばれる神経細胞が伸ばすきわめて長い突起と、神経回路における情報伝達の要となる構造であるシナプスの動的な変化が初めて明らかになりました。発達過程の軸索においては、細胞骨格の重合と脱重合が繰り返し起こり、突起の先端で新しい構造が付け加わることがその成長の基盤となることを示しました。また神経細胞同士が情報をやりとりするために必須の構造であるシナプスも動的な構造であり、形成と消失をくりかえすことで神経回路が成熟することを明らかにしました。さらにシナプスの分子構築を定量的に測定し、シナプス形成が細胞の種類により異なる機構により制御されること、脳疾患のモデル動物においてシナプスの形成過程の障害が存在することを示しました。

【用語解説】

- 軸索

- 脳が発達する過程で神経細胞は二種類の突起、軸索と樹状突起を形成する。樹状突起は比較的短く、他の神経細胞からの情報を受け取るための構造である。一方で軸索は他の神経細胞に情報を伝える役割を持つ。神経細胞は遠くの神経細胞にたどり着くためには非常に長い軸索を伸ばす必要があり、どのようなメカニズムでその成長が起こるのかが明らかになっていなかった。

- シナプス

- 神経細胞同士が情報をやりとりする際の必須の構造がシナプスであり、細胞間の特殊な膜接着構造である。シナプスは神経伝達物質を放出する機能を持つ軸索が、情報を受け取る樹状突起と接触することをきっかけとして形成される。シナプス部位には様々なタンパク質分子が集積し、情報をやりとりするための機能を支えている。

- 細胞骨格

- 神経細胞に限らず、細胞内にはタンパク質が重合して形成される線維状の微細構造が存在する。この細胞骨格が重合することで細胞は突起を成長させ、移動することができる。神経細胞の軸索の内部は細胞骨格がきわめて豊富であり、細胞骨格の形成は軸索の成長の物質的な基盤となっている。

9. 日本学士院賞

研究題目

遺伝子解析を基盤としたパーキンソン病の発症機構解明

氏名

服部信孝(はっとり のぶたか)

現職

順天堂大学医学部主任教授、理化学研究所脳神経科学研究センター神経変性疾患連携研究チーム・チームリーダー

生年(年齢)

昭和34年(65歳)

専攻学科目

臨床神経学・神経科学

出身地

長野県

授賞理由

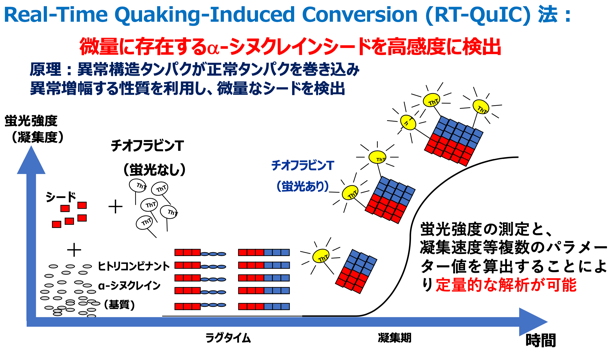

パーキンソン病(PD)はアルツハイマー病に次ぐ頻度の神経変性疾患であり、運動症状だけでなく非運動症状も患者の生活の質に大きな影響を与えています。服部信孝氏は、PDの病態解明に取り組み、若年性PDの原因遺伝子parkinを単離・同定し、そのユビキチンリガーゼとしての機能を解明しました。この発見は、神経変性疾患におけるタンパク分解系の重要性を示し、封入体形成メカニズムの理解に貢献しました。また、parkinとPINK1が協働して異常ミトコンドリアを除去するミトファジーの役割を明らかにし、ユビキチン・プロテアソーム系とオートファジーリソソーム系の連結を示しました。さらに、遺伝性PDの原因遺伝子CHCHD2やProsaposinを発見し、単一遺伝子異常によるPD研究が孤発型PDの病態解明に有効であることを示しました。最近では、α-シヌクレイン(α-Syn)の細胞間伝播や血液中の異常α-Synの存在をRT-QuIC法で明らかにし、同じシヌクレイノパチーであってもα-Synシードの構造に違いがあることを示しました。これにより、早期診断や疾患鑑別に役立つ技術として大きく貢献しました。

【用語解説】

- パーキンソン病(PD)

- 動作緩慢をコアとして、静止時振戦や筋固縮を伴う運動障害を主体とした神経変性疾患である。これまでミトコンドリア機能低下や酸化ストレスの関与が指摘されている。1997年にα-シヌクレイン遺伝子による遺伝性パーキンソン病が発表され、遺伝性PDの研究から遺伝歴のない孤発型の病態解明を行うアプローチが盛んになっている。Parkin、CHCHD2やProsaposinに変異を持つ遺伝性PDを服部氏らは見出した。

- parkin・PINK1

- 両遺伝子共に若年性PDの原因遺伝子で2分子が協働して不良ミトコンドリアをミトファジーとして機能することを見出した。Parkinは若年性PDの原因遺伝子としては最も頻度が高い。

- ユビキチン・プロテアソーム系とオートファジーリソソーム系

- 前者が、ユビキチン化された標的タンパク質を1分子ずつ選択的に分解するのに対し、後者では細胞内のある空間がごっそりリソソーム酵素で分解されるためバルク分解系と呼ばれる。

- RT-QuIC法

- 正常なα-Synの基質(リコンビナントタンパク)に異常α-Synが接触すると正常α-Synが異常構造に変換される。異常α-Synはβシート構造を取るのでチオフラビンTが結合して蛍光を発色することで定量的な解析が可能である。この方法に免疫沈降法を組み合わせて血中の微量な異常α-シヌクレインの同定に成功した。