日本学士院会員の選定について

日本学士院は、令和6年12月12日開催の第1184回総会において、日本学士院法第3条に基づき、次の6名を新たに日本学士院会員として選定しました。

第1部第2分科

氏名

田中成明(たなか しげあき)

現職等

京都大学名誉教授

専攻学科目

法哲学

主要な学術上の業績

田中成明氏は、法哲学(法理学)の主要問題領域それぞれの根本的課題の緻密な理論的分析に基づき、法の支配のもとでの議論・交渉フォーラムと法の三類型モデルを基軸とする独創的な理論枠組を用いて、重厚かつ画期的な理論体系を構築しました。田中氏は、法というものを刑罰などの強制的サンクションによって人々の行動を規制する「命令・裁定システム」ととらえ、市民を法の規制対象と位置付ける従来の支配的な見方は再考すべきであり、法システム全体を自由平等な市民が、公正な手続的条件のもとで自主的に交渉し理性的に議論することによって行動を調整する「フォーラム」として把握すべきであるという視座を強調し、法哲学をはじめとする基礎法学の新たな知的地平を切り開きました。同氏は、このような理論枠組と視座からの現代法の問題状況の洞察に基づいて、わが国の法律学・法実務が直面している現代的諸課題についても考察を積み重ねてきました。その成果は高い評価と信頼を得ており、それによって法哲学(法理学)と法律学・法実務との架橋に貢献してきています。

【用語解説】

- 法哲学(法理学)

- 法哲学は、法理学とも呼ばれ、法および法学の根本的課題について原理的基礎的に考察する学問である。その主要な問題領域は、法の実現すべき価値・目的を考察する正義論、実定法の概念・特質や法的思考の基本的カテゴリーなどを考察する法の一般理論、法の解釈・適用の論理構造や法律学の学問的性質を解明する法律学的方法論の三分野である。

- 法の三類型モデル

- 民法・刑法などを典型とする自立型法という狭義の法類型と、行政法などを典型とする管理型法・慣習法などの自治型法という二つの広義の法類型を組み合わせて、各社会・各時代の法秩序・法文化・法的思考の構造的・機能的特質を比較史的に解明するための理論枠組。

第1部第3分科

氏名

樋口美雄(ひぐち よしお)

現職等

慶應義塾大学名誉教授

専攻学科目

労働経済学

主要な学術上の業績

樋口美雄氏は日本の経済学にミクロ的実証分析を最初に導入した研究者の一人で、特に労働経済学分野での研究は内外で高く評価されるとともに、経済学者のデータとの接し方を変え、日本の実証経済学のあり方を根底から刷新し大きな先駆的足跡を残しました。1980年代前半には公的統計の個票データの学問的利用の道を開き、後半には日米英のミクロデータを用いて、日本女性の離職行動の特徴を分析し、結婚・出産・能力開発・賃金変化との関係を明らかにし、育児休業制度の効果、キャリア形成への影響について考察しました。1990年代には、樋口氏は国際的パネルデータを構築し、わが国固有の労働移動や賃金の構造・変化・格差、資産形成、コロナ期の雇用調整の実態を解明すると同時に、これらのデータを内外の研究者に公開してきました。動学的理論仮説を検証し、政策提言を行うといった先駆的研究は、EBPMの礎を築いたと言えます。

【用語解説】

- 個票データ

- 集計前の基礎となる匿名化した個人単位のデータ。

- ミクロデータ

- 複数の調査項目を調べ、調査結果を多数の人について記載した個票データ。

- パネルデータ

- 多数の同一個人について複数の調査項目を長期にわたり継続的に調べ、その水準や変化の様子を多数の人について記載した縦断個票データ。

- 動学的理論仮説

- 異時点の経済諸変数について因果関係を考慮し、時間の経過に伴う行動や状況の変化を説明した仮説。

- EBPM(Evidence Based Policy Making)

- 証拠やデータに基づく政策立案。

第2部第4分科

氏名

平朝彦(たいら あさひこ)

現職等

東海大学海洋研究所長、東京大学名誉教授

専攻学科目

地質学

主要な学術上の業績

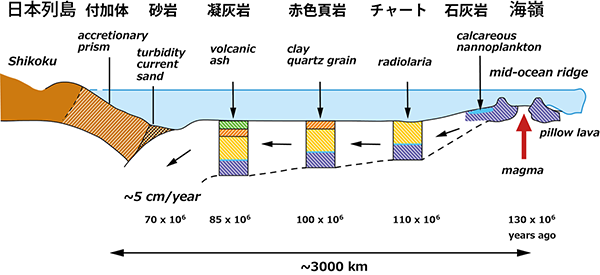

平 朝彦氏は日本列島の基盤を構成する地層群を精査し、それらの大部分がアジア大陸の縁辺部において、古生代から新生代にかけて最大数千km 離れた海洋地域で生じた種々の地層や岩石が日本列島まで運ばれ付加されたこと、そしてそれによって日本列島が成長し形成されたことを明らかにしました。この発見によって従来唱えられていた地向斜に基づく日本列島形成論は覆され、海洋プレートの移動と沈み込みに起因する付加作用が日本列島形成の基本過程であることが示されました。また、この研究は大陸形成における沈み込むプレートの役割の重要性をより明確にすることでプレートテクトニクス論の進展にも寄与しました。その後、平氏は海洋底の研究に進み、深海掘削船「ちきゅう」の建造および運用の責任者として、日本近海の巨大地震発生域での先駆的かつ重要な掘削を含む数々の海洋底掘削研究において指導的役割を果たし、海洋底研究の進展に貢献しました。

【用語解説】

- 地向斜

- 地層が堆積しつつ沈降が起こり厚い地層を生じる場所。

- 海洋プレート

- 海洋地域の地殻とマントル上層部よりなる厚さ100kmほどの剛体層。

- 付加作用

- 沈み込むプレート上の堆積物や地殻の一部が剥ぎ取られて上盤に付け加わる現象。

- プレートテクトニクス論

- 地殻や上部マントルの大規模な変動をプレートの運動によって説明する学説。

- 付加体

- 付加作用によって生じた上盤の部分。

日本列島から約3000km 離れた太平洋東部の海嶺で約1億3000万年前に生じた玄武岩溶岩層が、プレートの移動により約6000万年かけて日本列島まで運ばれて付加体をつくった。途中で石灰岩、チャート、泥岩、頁岩および凝灰岩などが堆積した。

第2部第5分科

氏名

甘利俊一(あまり しゅんいち)

現職等

帝京大学先端総合研究機構特任教授、東京大学名誉教授、理化学研究所栄誉研究員

専攻学科目

数理工学

主要な学術上の業績

甘利俊一氏は数理工学という新しい分野において一流の業績を残してきました。なかでも、神経回路網理論の研究において1967年に、当時一般的であった一層単純パーセプトロンとは異なり、複数多層パーセプトロン(MLP)の中間層にも学習機能を持たせ、その重みの学習を行わせることにより、高度な識別能力が獲得されることをいち早く見出しました。その重み学習法は、現在のAIにおける超多層の深層ニューラルネットワークの学習法である誤差逆伝播法の源流のひとつとなりました。

さらに1980 年代には世界に先駆けて情報幾何学という数学分野を創始しました。これは統計学での確率分布の空間に微分幾何学の概念を導入することにより、数理科学・情報科学におけるさまざまな新しい成果を生み出すことを可能にしました。例えば、信号処理分野において重要な独立成分分析において、確率的勾配法の収束性を改善する自然勾配法と呼ばれる新しい数学的方法を信号検出の学習理論に導入し、この分野の世界的流行を築きました。

【用語解説】

- 数理工学

- いろいろな現象に対して数理的な手法を用いて、その仕組みを解明する方法論。

- 神経回路網理論

- 人間の脳内にある神経細胞(ニューロン)とそのつながり、つまり神経回路網を人工ニューロンという数式的なモデルで表現したもの。ニューラルネットワークともいう。

- 多層パーセプトロン(MLP)

- 機械学習手法のひとつで「ディープラーニングおよびニューラルネットワークの基礎」とされている。ある値を入力として受け取り、特定のルールに基づいて変換し出力するシステム。

- 誤差逆伝播法

- ネットワークの出力と目標値との間の誤差を最小化するよう重みを調整する学習手法。

- 情報幾何学

- 確率分布の集まりを多様体と考え、そこにリーマン計量と双対なアファイン接続を導入することにより、その性質を明らかにする幾何学的な手法。

- 確率的勾配法

- 確率的に出現する入力に対して、出力の誤差を降下させる方向でパラメータを調整する学習の手法。

- 自然勾配法

- リーマン的な構造を持つシステムに対して、リーマン構造を用いたて修正した勾配法。

第2部第6分科

氏名

清水昌(しみず さかゆ)

現職等

京都大学名誉教授、富山県立大学客員教授

専攻学科目

応用微生物学

主要な学術上の業績

清水 昌氏は、多種多様な微生物群の中に有用な新規機能を広く探索する研究を通じて、アラキドン酸を主成分とする油脂を直接生産する微生物を世界で初めて発見し、その工業生産に成功しました。また、その生合成過程の詳細な検討から、稀少かつ多様な高度不飽和脂肪酸の発酵生産に成功し「油脂発酵」という産業分野を確立しました。現在、アラキドン酸含有油脂は世界の国々で乳幼児用の粉乳に添加されています。また、パントテン酸生産の工業原料中間体を光学分割する微生物反応を発見し、これまでの化学的手法による光学分割法を用いた製造工程を大幅に簡略化しました。さらにケトン基を光学活性アルコールへと不斉還元する微生物を発見し、その酵素を用いた汎用型の不斉還元システムを構築しました。本法は多様な光学活性アルコールの工業的合成法として世界的に活用されています。以上のように清水氏は微生物の探索研究による新しい機能の発見をもとに学術的な研究を進め、その成果を質の高い社会実装に結びつけて、バイオ産業の発展に大きく貢献してきました。

【用語解説】

- アラキドン酸

- 分子内に二重結合を4つ持つ炭素数20の脂肪酸。体内でいろいろな物質に変換されてそれぞれの生理機能を発揮するヒトにとって重要な脂肪酸。他の動物は途中の酵素が欠損しているためアラキドン酸を作ることはできず、ヒトは食事から必須脂肪酸としてリノール酸などを取り込んで、それを原料として体内でアラキドン酸を合成している。清水氏の研究によって、アラキドン酸が乳幼児、特に未熟児の発育に必須であることも判明した。

- 生合成

- 生物の体内で、特定の物質が合成されていくこと。それぞれの各工程に特定の酵素がかかわっている。

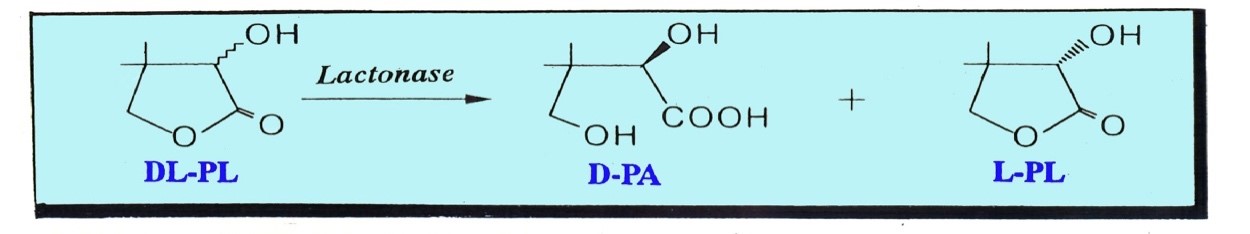

- パントテン酸

- 水溶性のビタミンB群の一種で脂質や糖質のエネルギー代謝に必須の成分。パントテン酸の工業的生産の中間原料として、D-パントラクトンが用いられている。その合成は、DL-パントラクトンの光学分割によって行われている。

パントテン酸合成の中間体であるパントラクトンの光学分割。清水氏の研究で見出されたラクトナーゼでDL-パントラクトン(DL-PL)を処理すると、D-パント酸(D-PA)とL-パントラクトン(L-PL)が得られる。 - 光学分割

-

炭素原子は化学結合に関与する手が4つあるため、それぞれの手についた原子などが同じでも、右手と左手のように互いに重なり合わない2つの分子が存在する(立体異性体)。その片方の手をD体、もう片方の手をL体と呼び、その結合の中心の炭素を不斉炭素という。D体とL体が半数ずつ存在する場合、それをラセミ体と呼び、そこからD体とL体を互いに分離する操作を光学分割という。

- 不斉還元

- ケトン基のような官能基を還元してアルコール類を合成する際に、直接D体あるいはL体のみの化合物を得る手法を不斉還元という。その合成法としては化学的な触媒による方法と、生体触媒としての酵素による方法がある。微生物酵素を不斉還元に用いうることを示した代表的な例が清水氏の研究である。

第2部第7分科

氏名

上田龍三(うえだ りゅうぞう)

現職等

名古屋大学大学院医学系研究科特任教授、名古屋市立大学名誉教授、愛知医科大学名誉教授

専攻学科目

内科学・臨床腫瘍学・血液腫瘍学

主要な学術上の業績

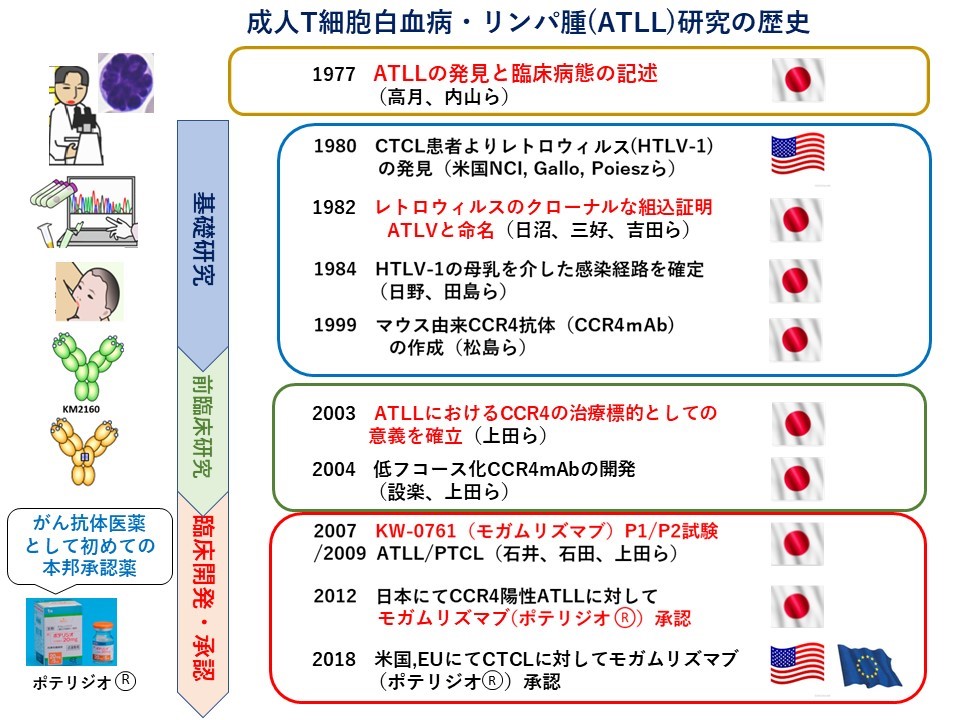

上田龍三氏は、成人T細胞白血病・リンパ腫(ATLL)に対する画期的な日本初の抗がん抗体医薬の開発研究に成功したのみならず、長年に亘り、がんの基礎研究成果を臨床に導入する「がんトランスレーショナル・リサーチ(TR)」の発展に貢献しました。

ATLLは1977年に日本で発見された治療困難な血液のがんです。ATLLの病態、発症原因、感染経路などの研究は、卓越した日本の研究者により次々と全貌が明らかにされましたが、治療法の開発研究は皆無でした。

上田氏は、ATLLの細胞表面にあるCCR4分子がATLLの特異的マーカー分子であり、予後不良因子であることを見いだし、同分子を標的とした抗体医薬の開発に着手しました。前臨床研究を踏まえて、自ら臨床開発の統括責任医師としてFirst in Human(FIH)の治験から主導し、臨床的有用性を証明しました。2012年に薬事承認され、ATLL患者の第一治療選択薬となりました。この一連の取り組みは、抗体作製、前臨床研究、治験、薬事承認、コンパニオン診断薬開発に至る産学共同研究の新しい方向性を示しました。

【用語解説】

- 抗体医薬

- 病気の原因となるタンパク質に対する抗体を利用した医薬品。ヒト血液から精製された免疫グロブリン製剤も含まれるが、最近では主に人工的にある特定のタンパク質(抗原)を認識するモノクローナルを作製して臨床に用いられる。がんや免疫疾患などに対する抗体医薬が知られている。

- トランスレーショナル・リサーチ(TR)

- 基礎研究の優れた成果を革新的な診断・治療法として開発する研究を指し、橋渡し研究ともいう。

- CCR4

- ケモカイン受容体の一つ。ケモカインはサイトカインの1種で白血球やリンパ球の働きの制御、遊走を引き起こし炎症の形成に関与するタンパク質である。ケモカインはヒトでは約50種類、その受容体は19種類存在することが知られている。

- First in Human(FIH)の治験

- 治験とは、新しい薬を国(厚生労働省)の承認を得るために、人に対して使用して評価する研究段階の医療。特に、動物試験で安全性と有効性が確認された後、ヒトに初めて投与する段階の治験を、「ファースト・イン・ヒューマン(First in Human: FIH)試験」と呼ぶ。治験は3相に分かれており、第1相では、段階的に投与量を増やしていき、薬の安全性や安全な投与方法などを確認、第2相では、がん種や病態を特定して、薬の安全性と有効性を確認、第3相では、従来の標準療法との優劣を多くの患者で検討する治療研究。

- コンパニオン診断薬

-

ある治療薬が患者に効果があるか否かを、対象となる遺伝子の発現の有無や遺伝子変異の有無を調べることで、治療前にあらかじめ検査するための診断薬。

ATLLの研究は病気の発見から病態解明、治療薬の開発まで日本の研究者が牽引