日本学士院賞授賞の決定について

日本学士院は、令和5年3月13日開催の第1167回総会において、日本学士院賞8件11名(うち原 昌宏氏に対し恩賜賞を重ねて授与)決定しましたので、お知らせいたします。受賞者は以下のとおりです。

1. 恩賜賞・日本学士院賞

研究題目

QRコード・システムの開発とその世界的普及への貢献

氏名

原 昌宏(はら まさひろ)

現職等

(株)デンソーウェーブ主席技師、 愛知県幸田町ものづくり研究センター技術顧問

生年(年齢)

昭和32年(65歳)

専攻学科目

電子工学

出身地

東京都杉並区

授賞理由

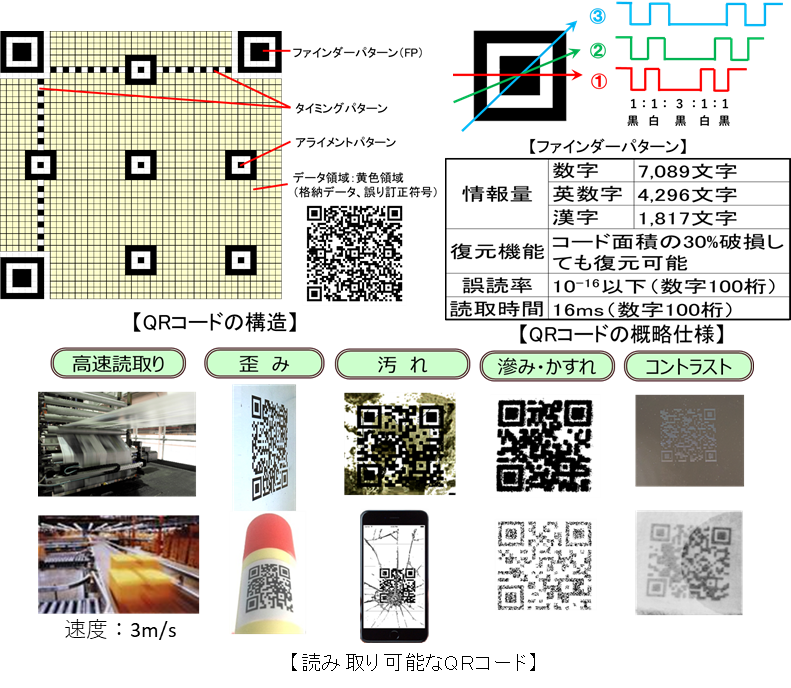

原 昌宏氏は、QRコードの原理的発明とその後の発展のための様々な技術的発明と開発を長年にわたって行い、そして世界的普及のための標準化に貢献しました。QRコードは単に白黒のドットパターンを適当に並べたものではありません。符号化理論に裏打ちされ、信頼性良く読み取れる仕組み、さらには、機密情報や個人情報が扱えるセキュリティ機能、コピー機で複製できない偽造防止機能などを含むようになった、今も進化する「符号システム」です。QRコードは、商品の情報取得、スマートフォンによる決済、URLへのハイパーリンク、ロボットのための標識などありとあらゆる目的と場面で毎日のように使われており、なくては過ごせない社会インフラ的存在、画期的なイノベーションとなっています。

【用語解説】

- QRコード

- 格子状に白・黒を配置して大容量のデータを高密度に表現できる光学的情報記録媒体である。高度化する情報化時代に実用化できるように、大容量のデータが記録でき、読み取り性能に優れたコードを1994年に発明した。

- 符号化理論

- 情報の符号化において効率性や信頼性などの情報学基礎理論である。データ圧縮・暗号化・誤り訂正や検出などに利用されている。

- 信頼性

- 常に安定して期待された役割を果たすことができる能力である。QRコードはコードが破損したり歪んだり印字品質が悪くても高速で確実に読み取れる。

- 偽造防止機能

- 不正用途や偽造から利用者の利益、安全を守るために、データを秘匿し改竄ができないようにし、さらに複写機で複製したコードが一般の読み取り装置では読み取りができない機能である。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2. 日本学士院賞

研究題目

近世貨幣と経済発展

氏名

岩橋 勝(いわはし まさる)

現職等

松山大学名誉教授、関西大学経済政治研究所非常勤研究員

生年(年齢)

昭和16年(81歳)

専攻学科目

日本経済史

出身地

愛知県瀬戸市

授賞理由

岩橋 勝氏の『近世貨幣と経済発展』(名古屋大学出版会、2019年10月)は、金銀二貨の発行を幕府財政政策との関連で考察されることが多かった徳川時代の貨幣史研究に、新たな分析視角を導入し、斬新な事実と解釈を提示した著作です。近世は、大名領国など地域経済にみられた銭貨需要の増大、藩札・私札の発行といった紙幣経済への志向、そして一定枚数の銭貨を銭1匁と勘定する銭匁札が各地で流通していました。著者は広範囲の資料と事例を渉猟することにより、銭貨のあり方に大きな変化が生じていたことを初めて実証的に明らかにしました。例えば、貨幣流通量に占める小額貨幣の長期的比率上昇という趨勢は、銀建取引に銀貨が使われなくなったという事実、その背後で生じていた金本位制への志向といった近年の研究史上における成果とも矛盾するものではなく、近世後期農村を中心に経済発展がみられたとする経済史分野における研究動向とも整合する発見事実です。近世経済発展の態様を検討するための新たな視角と枠組を提供した画期的業績です。

【用語解説】

- 近世貨幣

- 徳川幕府が制定・発行した貨幣で、金・銀・銭の三貨からなる。素材金属が限られているため需要増に対応できず、おおむね改鋳の度ごとに重量・品位が下がった。銭貨は銅や鉄および真鍮でつくられた貨幣を指す。

- 金銀二貨

- 江戸中心の東日本で主に使用される小判(金貨)と、大坂中心の西日本で使用される丁銀(銀貨)。ともに高額取引で使用され、幕末にかけて金貨の使用が全国的に拡大した。

- 大名領国

- 幕府は直轄領以外の領地(領国)を260余の大名に分与した。大名は幕府から一定の支配を受けつつも領国支配の独立性が認められた。

- 藩札・私札

- 諸藩が、財政窮乏や領内貨幣不足を受け、銀貨・銭貨の代替として幕府の許可を得て発行した紙幣。より狭い領域内で商人等の信用力で発行された私札と比べて強制通用力を持つ場合が多い。

- 銭1匁

- 文を単位とする銭貨に銀貨の単位である匁を付ける勘定。領主層や隔地間取引で使用の銀遣い(銀貨による決済)と、銭遣い(銭貨による決済)が一般的である民間取引とをリンクするために慣行化した。

- 銀建取引

- 取引の基準貨幣を銀貨とすること。近世後期には銀貨不足のため、西日本の多くで決済時に銀相場で換算して金貨や銭貨が使用されるようになった。

- 金本位制

- 厳密には金の一定量を貨幣の価値単位とする制度。近世後期に銀貨の多くが金貨単位の小額貨幣に改鋳されてゆくとともに、銀建取引も金貨建取引に移行した。

3. 日本学士院賞

研究題目

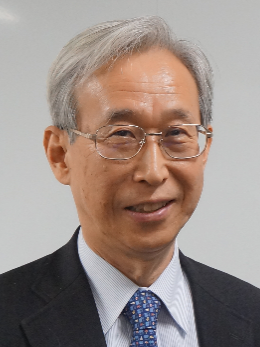

植物の環境ストレス応答と耐性獲得に関する制御ネットワークの研究(共同研究)

氏名

篠崎一雄(しのざき かずお)

現職等

理化学研究所環境資源科学研究センター特別顧問、名古屋大学特別教授

生年(年齢)

昭和24年(74歳)

専攻学科目

植物分子生物学

出身地

栃木県宇都宮市

氏名

篠崎和子(しのざき かずこ)

現職等

東京農業大学総合研究所教授、東京大学名誉教授

生年(年齢)

昭和29年(68歳)

専攻学科目

植物分子生理学

出身地

群馬県前橋市

授賞理由

篠崎一雄氏と篠崎和子氏は植物が乾燥や低温などの環境ストレスに応答して、耐性を獲得する仕組みの解明を総合的に進めてきました。両氏はシロイヌナズナを用い分子生物学やゲノム科学を駆使して、環境ストレスにより誘導される遺伝子の制御には植物ホルモンのアブシジン酸に依存する経路と非依存性の経路が存在することを発見しました。それぞれの経路で誘導される遺伝子発現に関わる転写因子の同定と制御機構の研究は国際的に高い評価を得ています。さらに、水分ストレスを感知する受容体、細胞内での情報伝達を行うタンパク質キナーゼやアブシジン酸の合成、分解、輸送に関わる因子も明らかにしました。また、乾燥を感知すると根で合成され導管に放出されたペプチドが葉まで輸送され、アブシジン酸の合成を誘導する機構の全容を解明しました。これらの研究は基礎科学の大きな成果としてだけでなく、地球規模の課題である環境保全や食糧増産など応用に関する国際共同研究の推進につながっていることも特筆されます。

【用語解説】

- シロイヌナズナ

- アブラナ科の一年草として知られる。2000年に全ゲノムが解読され、モデル植物として幅広く植物研究の材料として使われている。

- アブシジン酸

- 植物ホルモンの一つ。休眠、老化、気孔の閉鎖など、さまざまな生理作用への関与が報告されている。乾燥などの環境ストレスに伴い葉で合成され植物体内に蓄積し耐性獲得に関わることから、ストレスホルモンとも呼ばれる。

- 転写因子

- DNAの配列を認識して結合して遺伝子発現を制御するタンパク質因子。生物の環境応答、成長、発生・分化などの制御に関与する。

- タンパク質キナーゼ

- タンパク質をリン酸化して活性を制御する酵素。細胞内の情報伝達に重要な役割を果たす。

- ペプチド

- アミノ酸が数個から数十個が短い鎖状に結合した分子。生体内での調節に関わる多様な機能を持つ。

4. 日本学士院賞

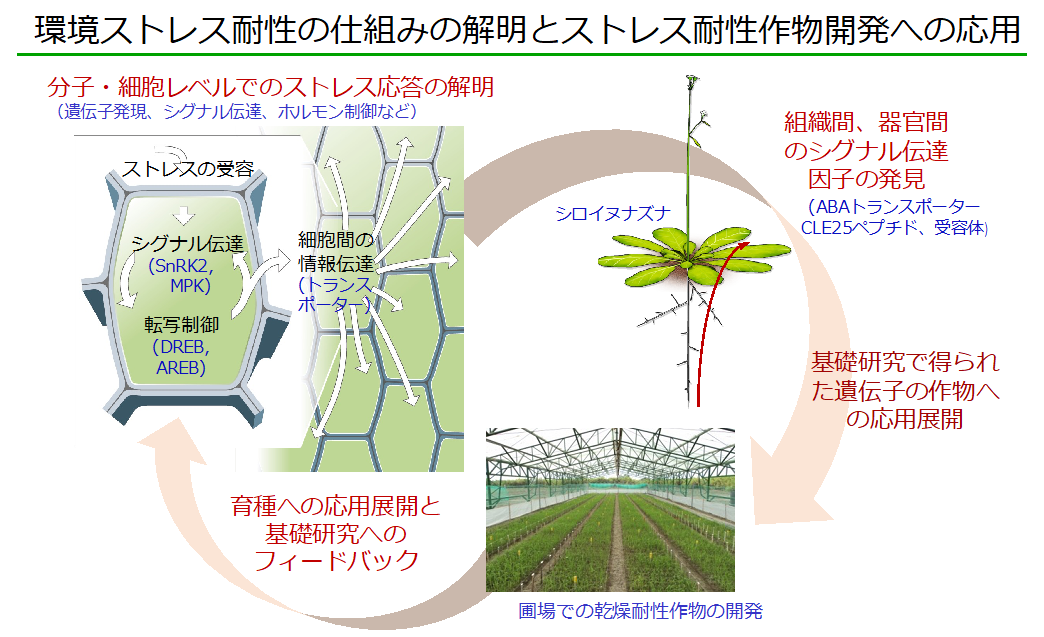

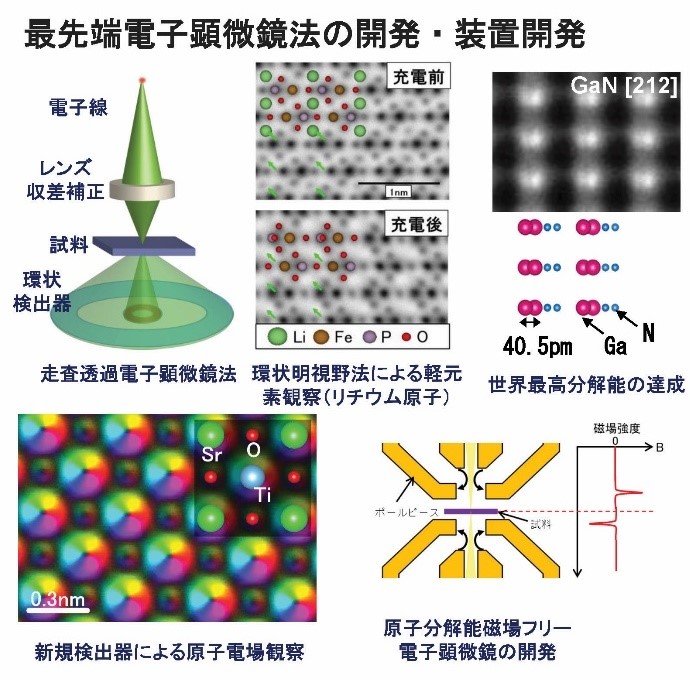

研究題目

最先端電子顕微鏡法の開発とナノ界面工学への貢献(共同研究)

氏名

幾原雄一(いくはら ゆういち)

現職等

東京大学大学院工学系研究科総合研究機構教授、

東北大学材料科学高等研究所主任研究者、

(一財)ファインセラミックスセンターナノ構造研究所客員主管研究員

生年(年齢)

昭和33年(64歳)

専攻学科目

材料科学・電子顕微鏡学

出身地

三重県津市

氏名

柴田直哉(しばた なおや)

現職等

東京大学大学院工学系研究科総合研究機構長・教授

生年(年齢)

昭和48年(49歳)

専攻学科目

電子顕微鏡学・材料科学

出身地

島根県松江市

授賞理由

幾原雄一氏と柴田直哉氏は連携して、走査透過電子顕微鏡法の最先端を開拓するとともに、ナノ材料科学における諸問題の解決に取り組んできました。すなわち、界面・転位など局所原子構造・電子状態の定量評価手法の確立、世界最高分解能の達成、軽元素の直接観察、高分解能その場観察など解析手法の高度化に加え、電子顕微鏡メーカーと共同で新規検出器および原子分解能磁場フリー電子顕微鏡の装置開発も行ってきました。その中で、界面原子・電子構造と機能特性の相関、軽元素の原子位置の同定と物性との関係、転位芯・格子欠陥構造の解明、材料変形および破壊のメカニズム解明、セラミックス粒界偏析メカニズムの解明、原子内部の電場直接観察、原子磁場の観察など、世界を先導する多数の革新的成果を上げてきました。これら一連の研究成果を基盤に、ナノ界面工学の学理を構築し、界面や格子欠陥の機能に着目した新材料の設計・創出につなげています。

【用語解説】

- 走査透過電子顕微鏡法

- 細く収束させた電子線を試料上で走査し、試料により透過散乱された電子線の強度で、試料中の構造を直接観察する装置。現在、原子サイズにまで電子線を収束できるため、原子の直接観察も可能である。また、各種分析手法と組み合わせることで、局所領域の組成・状態分析が可能である。

- 界面

- 一般的には、異なる相同士の境界を指す。ここでは、特に固相(結晶)同士の境界を意味し、異なる結晶同士、または同じ結晶であっても方位の異なる結晶同士の境界を指す。

- 転位

- 結晶が外部応力などにより変形する際に、原子レベルでずれた部分とずれていない部分の境界に導入される線状の格子欠陥。

- 世界最高分解能

- 2017年に窒化ガリウム(GaN)結晶を[212]方位から観察し、Ga原子同士の位置が40.5pm (ピコメートル:1×10-12m)しか離れていない構造を明瞭に分解したことにより達成した電子顕微鏡の世界最高性能。

- 原子分解能磁場フリー電子顕微鏡

- 試料を磁界レンズの強磁場にさらすことなく原子分解能観察できる新型の電子顕微鏡。2019年に世界で初めて磁場フリー条件での原子分解能観察を達成し、あらゆる磁性材料の局所原子構造解析に道を拓いた。

5. 日本学士院賞

研究題目

超伝導量子ビットとその量子制御に関する先駆的研究(共同研究)

氏名

中村泰信(なかむら やすのぶ)

現職

理化学研究所量子コンピュータ研究センター長、東京大学大学院工学系研究科教授

生年(年齢)

昭和43年(55歳)

専攻学科目

量子情報科学

出身地

大阪府茨木市

氏名

蔡 兆申(つぁい づぁおしぇん)

現職

理化学研究所量子コンピュータ研究センターチームリーダー、

東京理科大学理学研究科教授、

東京理科大学研究推進機構総合研究院教授

生年(年齢)

昭和27年(71歳)

専攻学科目

低温固体物理学

出身地

台湾台北市

授賞理由

中村泰信・蔡 兆申の両氏は、「0」か「1」を情報の基本単位「ビット」とする従来型コンピュータでは実現が困難な高効率計算の可能性を開拓するために、超伝導回路を用いて、「0」と「1」の任意の重ね合わせ状態を表現できる「量子ビット (qubit)」の動作を1999年に世界に先駆けて実現しました。また、超伝導「量子ビット」を量子的に制御する様々な手法を実証・発展させることで、その後の超伝導量子コンピュータの世界的な研究の進展に対して先駆的な貢献をなすとともに、現在も発展途上にある超伝導量子コンピュータの性能向上や基本課題解決のための研究においても先導的役割を果たしています。さらに、両氏は、超伝導量子ビットの物理を解明するための研究を進めるとともに、超伝導量子ビットを用いたマイクロ波領域での量子光学の研究やハイブリッド量子系の研究でも先導的な役割を果たし、卓越した成果を達成しています。

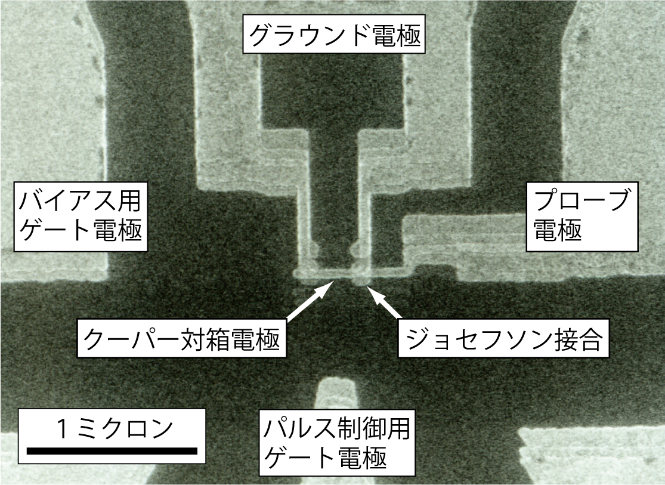

【用語解説】

- 超伝導と超伝導回路

- ニオブやアルミニウムなどの金属を極低温にすると、内部の電子同士が相互作用のためにクーパー対と呼ばれる新たな状態を作り、電流を流すときの抵抗がゼロの「超伝導物質」となる。また、一対の超伝導物質の間に極薄の絶縁膜を挟んだ接合素子は、ジョセフソン接合と呼ばれ、絶縁膜を介したトンネル効果によりクーパー対が整然と流れるため特異な電気的性質や機能を示す。超伝導物質でできた配線、ジョセフソン接合、電荷蓄積の機能を持つコンデンサーなどからなる電気回路を超伝導回路と呼ぶ。

- ビットと量子ビット

- 現用のデジタルコンピュータでは、あらゆる数字を0と1からなる2進法で表示した上で、電気回路のON―OFFなどに対応させ、情報の記録や演算操作を行っている。この0か1で表示された多数の桁のそれぞれをビットと呼んでいる。他方、量子コンピュータでは、“0状態”と“1状態”に対応する2つの量子状態を、任意の割合で重ね合わせた状態を作り、これを多数個用いて演算を行う。この重ね合わせを表す個々の状態を量子ビットと呼ぶ。

- 量子コンピュータ

- 多数の量子ビットを用いて演算を行うコンピュータ。超伝導量子ビットを用いたコンピュータでは、50個程度の量子ビットを用いたシステムが数年前から稼働している。最近は100量子ビットを超すシステムも実現されており、ビット数を増やす動きが強まっている。他方、量子ビットには、誤動作に伴う誤りが発生するため、その確率を下げ、誤りを訂正する機能を高める研究開発が進んでいる。

- マイクロ波と量子光学

- 超伝導量子ビットの0状態と1状態として使われる2つの量子状態間のエネルギー差は、電磁波の中のマイクロ波領域にある電波が持つ光子エネルギーに近い。このため、マイクロ波の光子と超伝導量子ビットは強く相互作用させることができ、様々な量子的な光現象の解明や制御が可能となる。この領域の研究をマイクロ波量子光学と呼ぶ。

1999年に実現した世界初の超伝導量子ビット「クーパー対箱」。中央の「箱電極」に電子対を1つ出し入れして量子ビットの0状態と1状態あるいはその重ね合わせを制御する。

6. 日本学士院賞

研究題目

バイオミネラリゼーションの制御機構に関する生物有機化学的研究

氏名

長澤寛道(ながさわ ひろみち)

現職

東京大学名誉教授

生年(年齢)

昭和23年(74歳)

専攻学科目

農芸化学

出身地

佐賀県佐賀市

授賞理由

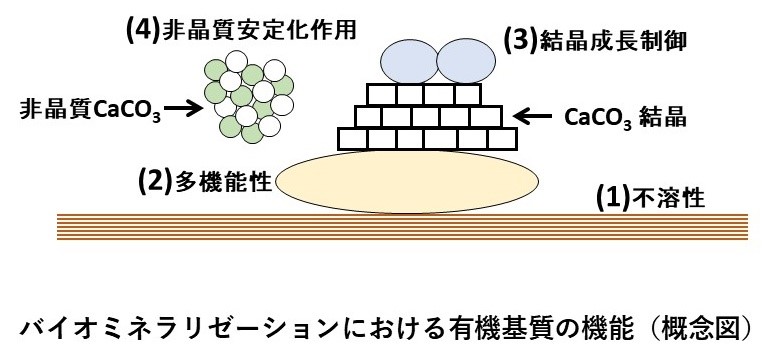

長澤寛道氏は、骨や貝殻など、生物が鉱物を作る反応であるバイオミネラリゼーションに関して石灰化反応を中心に研究を進めました。様々な生物の石灰化組織から多数の新規有機基質を世界に先駆けて同定し、それが石灰化に果たす役割を解明することによって、種を超えた石灰化反応に共通する機構とその全体像の解明に多大な貢献をしました。炭酸カルシウム結晶多形選択的結合活性を測定する方法を開発し、アコヤガイの真珠層を形成する微量のタンパク質(Pif)を発見、精製単離して構造とその機能を明らかにしました。真珠の光沢をもたらす真珠層の炭酸カルシウムアラゴナイト結晶形成の機構が解明されました。石灰化組織の有機基質を、その機能から、不溶性、多機能性、結晶成長制御、非晶質安定化の4種類に分類した生物間共通モデルを提案しました。このような実験に基づく生物における石灰化に関する普遍的モデルは、これまで提案されたことのない画期的なものであり、その意義は極めて大きいものとなっています。

【用語解説】

- バイオミネラリゼーション

- 生物が無機鉱物からなる硬組織を形成する作用。骨や歯のほか、貝殻、真珠、サンゴなどがある。

- 石灰化反応

- 二酸化炭素が水に溶けて重炭酸イオンとなり、カルシウムイオンと結合して炭酸カルシウムとなり、固体として沈殿する反応。多くの海洋生物がこの反応を利用して硬い殻を作っている。

- 結晶多形

- 炭酸カルシウムにおいてはカルシウムイオンと炭酸イオンからなる結晶であるが、それらの空間的な配置の違いによって3つの結晶系(カルサイト、アラゴナイト、ファーテライト)が存在する。生物は組織ごとに結晶系を選択している。例えば、アコヤガイの貝殻は外側の稜柱層はカルサイト結晶で、内側の真珠層はアラゴナイト結晶で形成されている。

バイオミネラリゼーションは石灰化組織に含まれる微量の有機基質によって制御されており、その役割によって4つに分類できる。まず、不溶性の線維性有機基質(1)が基盤となり、それに親和性を有する多機能性基質(2)が結合し、これが炭酸カルシウム(CaCO3)の結晶化や結晶多形を制御し、その結晶のまわりから別の有機基質(3)が結晶成長を制御する。炭酸カルシウムが非晶質である場合は結晶化を阻害し、安定化する有機基質(4)が存在する。アコヤガイの真珠層から単離されたPifタンパク質は(2)に分類される。

7. 日本学士院賞

研究題目

ペルオキシソームの創生機構と欠損症研究によるオルガネラ病概念の確立

氏名

藤木幸夫(ふじき ゆきお)

現職

兵庫県立大学大学院理学研究科特任教授、

九州大学名誉教授、

九州大学-レオロジー機能食品研究所共同研究プロジェクト研究代表

生年(年齢)

昭和23年(74歳)

専攻学科目

農芸化学・生化学

出身地

福岡県糟屋郡宇美町

授賞理由

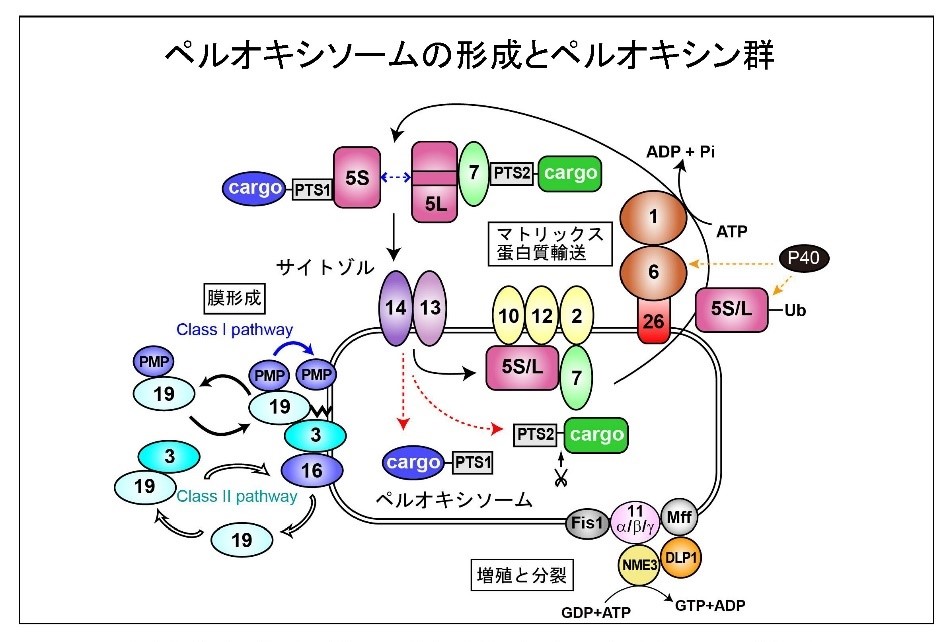

藤木幸夫氏は、脂質の分解や合成など様々な代謝機能を担う細胞小器官(オルガネラ)であるペルオキシソームに関する卓越した発見をしました。ペルオキシソームの形成異常細胞変異株を多数樹立し、ペルオキシソーム形成に必須な数多くの因子(ペルオキシン)を発見、ついで原因不明のペルオキシソーム欠損(形成不全)症の病因遺伝子を網羅的に解明することに成功、さらには、モデルマウスを用いてペルオキシソーム欠損症の病態発症機構も明らかにしました。また、ペルオキシソームの過酸化水素分解酵素であるカタラーゼが、酸化ストレス下には細胞質へ集積して細胞死を抑制するという極めて重要な機構を発見しました。一連の研究成果はペルオキシソーム欠損症を遺伝子、分子および個体レベルで解明し、オルガネラ恒常性とその破綻によるオルガネラ欠損病という新しい概念を創生し、生命科学分野へ大きな波及効果を生み出しました。藤木氏の業績は、この分野の開拓者として国際的に極めて高く評価されています。

【用語解説】

- ペルオキシソーム

- 脂肪酸の分解やリン脂質の合成、物質酸化反応に伴う過酸化水素の生成と消去など重要な代謝機能を担う直径0.1~1µmのオルガネラ。

- 細胞変異株

- 遺伝子変異を有しクローン化された細胞株。

- ペルオキシン

- 多くのペルオキシソーム欠損性チャイニーズハムスター卵巣(CHO)変異細胞株に対し、ぺルオキシソームの形成に必須な相補遺伝子を探索し、単離されたこのオルガネラの形成因子の統一名であり、最初にペルオキシンPex2(PEX2 cDNA)が発見された。これを基に、原因不明の先天性難病と認知されていたZellweger症候群などペルオキシソーム欠損(形成不全)症の最初の病因遺伝子(PEX2)が単離された。

- カタラーゼ

- ペルオキシソーム内に存在し、ペルオキシソームの主たる代謝系を担う酸化反応により生成する過酸化水素(H2O2)を分解する酵素。

- 細胞死

- 細胞死には、アポトーシス(積極的細胞死)とネクローシス(細胞壊死)の2種類がある。アポトーシスは多細胞生物の細胞で増殖制御機構として、遺伝子によって制御されている。

- オルガネラ恒常性

- オルガネラは、細胞内構造の区画化に基づく高度に発達した機能を有し、恒常性が維持されている。また、オルガネラ自体を構成する生体分子や内包される酵素・タンパク質のみならず、オルガネラ間の相互作用や細胞内輸送に関わる分子群により細胞や生物機能の恒常性を担っている。

発見された14種のペルオキシン(数字は発見順を示す)は、ペルオキシソームの創生過程における膜形成、マトリックス酵素タンパク質群の輸送、増殖と分裂においてそれぞれ機能する。

8. 日本学士院賞

研究題目

神経回路の活動依存的機能調節の研究

氏名

狩野方伸(かのう まさのぶ)

現職

東京大学大学院医学系研究科教授、

東京大学高等研究所WPIニューロイン

テリジェンス国際研究機構(IRCN)主任研究員、

東京大学大学院医学系研究科疾患生命工学センター長

生年(年齢)

昭和32年(65歳)

専攻学科目

生理学・神経科学

出身地

静岡市葵区

授賞理由

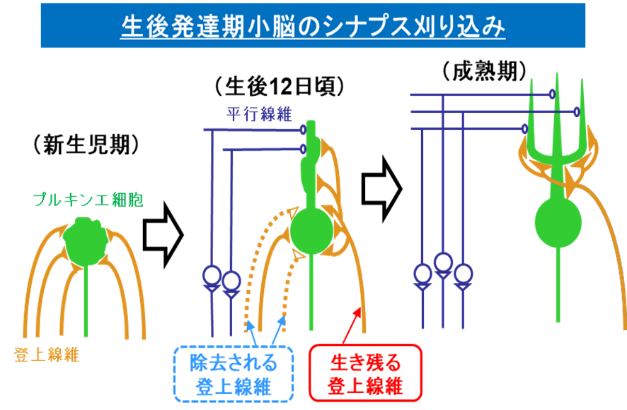

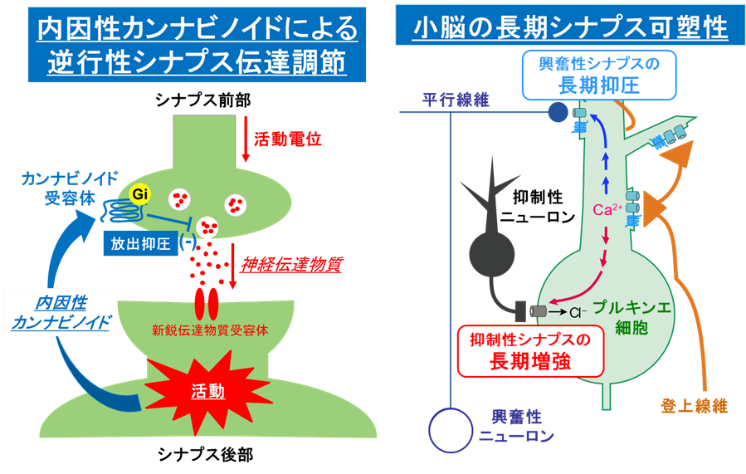

狩野方伸氏は、発達期の小脳の登上線維とプルキンエ細胞の間のシナプス刈り込みの活動依存的調節機構を追求し、生後発達期に過剰なシナプス結合が除去され、有用な結合が強められて機能的な神経回路が完成する仕組みを解明しました。また、シナプス後部の神経細胞の活動が過剰になると、内因性カンナビノイドが神経細胞外に放出され、シナプス後部から前部に“逆向き”に作用し、その受容体を介してグルタミン酸などの神経伝達物質の放出を抑えることを発見しました。さらに、運動学習の基盤の一つと考えられる小脳の興奮性シナプスの長期抑圧の分子機構を解明し、抑制性シナプスに長期増強が起こることを発見して、興奮性シナプスだけでなく抑制性シナプスにも長期シナプス可塑性が生じるという概念を確立しました。このように狩野氏は、神経回路発達、シナプス伝達調節、シナプス可塑性の基本原理を解明し、この分野の発展に世界的な貢献をしました。

【用語解説】

- 登上線維とプルキンエ細胞

- 登上線維は延髄の下オリーブ核にある神経細胞の軸索で、小脳皮質に入ってきてプルキンエ細胞に興奮性のシナプス結合をする。プルキンエ細胞は小脳皮質にある大型の神経細胞で、小脳皮質からの情報を小脳の外に出力する唯一の神経細胞である。

- シナプス刈り込み

- 生まれたばかりの動物の脳には、過剰なシナプスが存在しているが、生後の発達につれて必要なシナプス結合が強められて残り、不要なシナプス結合は除去されて、大人の脳の機能的な神経回路が出来上がる。この過程をシナプス刈り込みと呼んでいる。

- 活動依存的調節機構

- 神経回路は生後発達期から一生涯にわたって、動物の経験、すなわち神経活動によって、その働きが最適になるように調節される。小脳登上線維のシナプス刈り込みでは、登上線維の活動だけでなく、プルキンエ細胞へのもう一つの興奮性シナプス入力線維である平行線維の活動が重要な働きをする。

- 内因性カンナビノイド

- 脳の中にあって大麻のような働きをする物質。大麻草の有効成分とその構造類似体をカンナビノイドと総称する。動物の身体の中には、カンナビノイドが結合する受容体タンパク質(カンナビノイド受容体)が豊富に存在しており、これによって特有の精神神経作用を発揮する。一方、身体の中で作られ、カンナビノイド受容体に結合して様々な生理機能に関与する物質があり、これらを内因性カンナビノイドと呼んでいる。

- 長期抑圧と長期増強

- シナプスまたは神経細胞が特定のパターンで活動した後に、長時間(通常1時間以上)にわたって、シナプスの伝わりやすさの程度が増大する場合を長期増強、減少する場合を長期抑圧と呼んでいる。

- シナプス可塑性

- シナプスまたは神経細胞が特定のパターンで活動した後に、一定時間、シナプスの伝わりやすさの程度が持続的に変化する現象のこと。