日本学士院会員の選定について

日本学士院は、令和3年12月13日開催の第1154回総会において、日本学士院法第3条に基づき、次の5名を新たに日本学士院会員として選定しました。

第1部第3分科

氏名

矢野 誠(やの まこと)

現職等

経済産業研究所理事長、上智大学特任教授、京都大学経済研究所特任教授、京都大学名誉教授

専攻学科目

国際経済学・動学的一般均衡理論

主要な学術上の業績

矢野 誠氏は、国際経済学、動学的一般均衡理論及び非線形動学理論の各分野において、独創的で精緻な理論的研究を積み重ね、卓越した理論経済学者として国際的に高く評価されています。

特に、新古典派の最も一般的な動学的一般均衡モデルの枠組みの下での長期均衡経路についての「ターンパイク定理」と大域的安定性の証明は、最適成長理論と均衡動学理論を結び付けるものとして高く評価されています。更に、従来の新古典派的な動学的一般均衡理論を、西村和雄氏と共同で非線形動学理論へと発展させ、内生的景気循環理論の射程を大きく広げました。一方、国際経済学の分野において、トランスファー・パラドックスの問題や輸出自主規制の効果等の、現実に重要な様々な政策課題についての独創的な研究も広く認められています。

【用語解説】

- 動学的一般均衡理論

- 一時点における経済全体における生産と消費の競争市場における均衡を対象とする静学的一般均衡理論に、長期に亘る貯蓄・投資と消費の決定メカニズムを組み込んだ動学的経済理論。

- 非線形動学理論

- 20世紀後半に開発された数学的分析手法である複雑系非線形動学の観点に立つ動学的経済理論で、変動経路の「分岐」や「カオス」などの現象を含む。

- ターンパイク定理

- 元々1950年代後半に米国の有名な三人の経済学者、R. ドーフマン氏、P. A. サミュエルソン氏、R. M. ソロー氏により「十分長い計画期間における最適成長経路は、初期条件や期末条件とは独立して、斉一成長経路(ターンパイク/高速道路)の近傍に長くとどまる」と主張された有名な「定理」であるが、厳密な説明なしに提示された。

- トランスファー・パラドックス

- 第一次世界大戦後にJ. M. ケインズ氏とB. G. オリーン氏との間で行われた有名な論争において、「国際間における貿易外収支移転が受取国の所得を下げ、供与国の所得を上げてしまう」という、逆説の可能性が提示された。

第2部第4分科

氏名

安藤恒也(あんどう つねや)

現職等

東京工業大学栄誉教授、東京工業大学名誉教授、東京大学名誉教授

専攻学科目

物理学

主要な学術上の業績

安藤恒也氏は、量子ナノ構造の電子物性に関し先駆的な研究を進め、新たな物性を予言する多くの優れた成果をあげました。

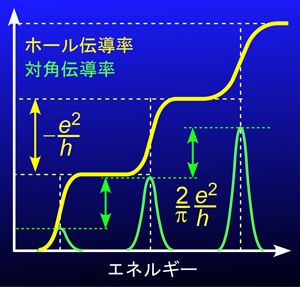

安藤氏は、2次元電子系の量子輸送現象の理論的研究に携わり、特に、伝導層に垂直な方向に強磁場を加えた場合に生ずるホール効果について詳細な計算を遂行し、後に実験的に発見される量子ホール効果の先駆けとなる理論的予言を行いました。

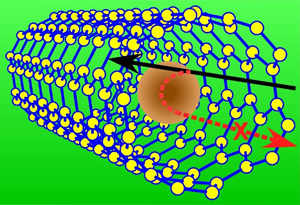

また、カーボンナノチューブの電子構造と物性を統一的な形式で記述する理論を構築しました。有効質量近似法を適用し、アハラノフ・ボーム効果による磁気抵抗振動、金属ナノチューブにおける後方散乱の消失など、ナノチューブのトポロジーに由来する興味深い性質を明らかにしました。

その他、超格子、量子井戸、量子細線、グラフェンの研究などにより、量子ナノ構造の電子物性の分野に大きな貢献をしました。

【用語解説】

- 量子ホール効果

- 2次元電子系に2次元面に垂直な磁場を加えたとき、面内で電流と垂直な方向にホール電圧が発生する。ホール電圧と電流の比をホール抵抗という。量子ホール効果とは、磁場の強さの変化に対し、ホール抵抗値が階段状に変化する現象をいう。ステップの位置でのホール抵抗は、プランク定数hと電子電荷eで決まる値(h/e2)を整数nで割った値で与えられ、その精密測定は、微細構造定数の決定に加え、電気抵抗の国際標準として使われる。

- アハラノフ・ボーム効果

- 一般には、電子などの波動関数の位相が、電磁場のない領域においても電磁ポテンシャルの影響を受ける現象をいう。カーボンナノチューブの場合、軸方向に磁場をかけたとき、アハラノフ・ボーム効果により、カーボンナノチューブを一次元導体と見たときの抵抗値が、チューブを貫く磁束の大きさに対し周期的に変化する。

氏名

川合眞紀(かわい まき)

現職等

分子科学研究所長、東京大学名誉教授

専攻学科目

物理化学

主要な学術上の業績

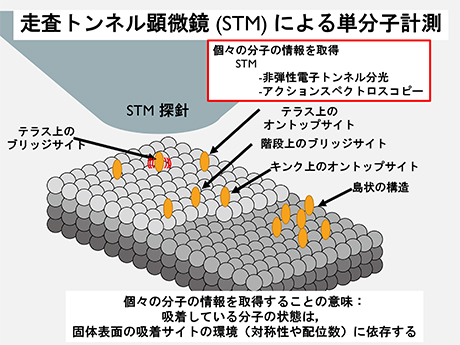

川合眞紀氏は、固体表面に吸着した分子に関して、走査トンネル顕微鏡を用いた精緻な分光学的研究を行い、触媒化学分野や物質材料分野に貢献しました。一酸化炭素などの単純な分子に対して、赤外分光法や電子エネルギー損失分光法を駆使して、表面拡散にかかる運動のエネルギー面を提示するなど、固体表面での分子の化学反応について、多くの業績をあげてきました。その中でもとりわけ、空間的に1つの吸着分子を選んで、その状態(構造、電子状態、振動状態)を定量的に観察する手法を開発し、かつ、分子の化学状態を選別した化学反応を実現した研究成果は、その高い独創性が国際的にも評価されています。

【用語解説】

- 吸着

- 気体や液体の中の物質が他の液体または固体の表面に吸い付けられる現象。

- 走査トンネル顕微鏡

- 1982年、G. ビーニッヒ氏とH. ローラー氏によって開発された。尖った金属探針を導電性の物質の表面または表面上の吸着分子に近づけ、流れるトンネル電流から表面の原子レべルの電子状態、構造など観測する。探針の空間的な位置は、取り付けられたピエゾ素子で制御する。一般に表面内の空間分解能はサブÅ(1Å(オングストローム)より短い長さのスケール。1Åは1mの100億分の1の長さ)、凹凸の空間精度は、トンネル電流の検出精度に依存するが、0.01Å程度と言われている。

- 分光学

- 物質が放射または吸収する光のスペクトルを測定・解析して物質の構造などを研究する学問分野。

- 赤外分光法

- 分子の振動による赤外線吸収を測定することで、分子構造の情報を得る手法。

- 電子エネルギー損失分光法

- 電子が薄片試料を透過する際、または、固体表面で反射する際に原子との相互作用により失うエネルギーを測定する手法。

第2部第5分科

氏名

中西準子(なかにし じゅんこ)

現職等

横浜国立大学名誉教授、産業技術総合研究所名誉フェロー

専攻学科目

環境リスク管理学

主要な学術上の業績

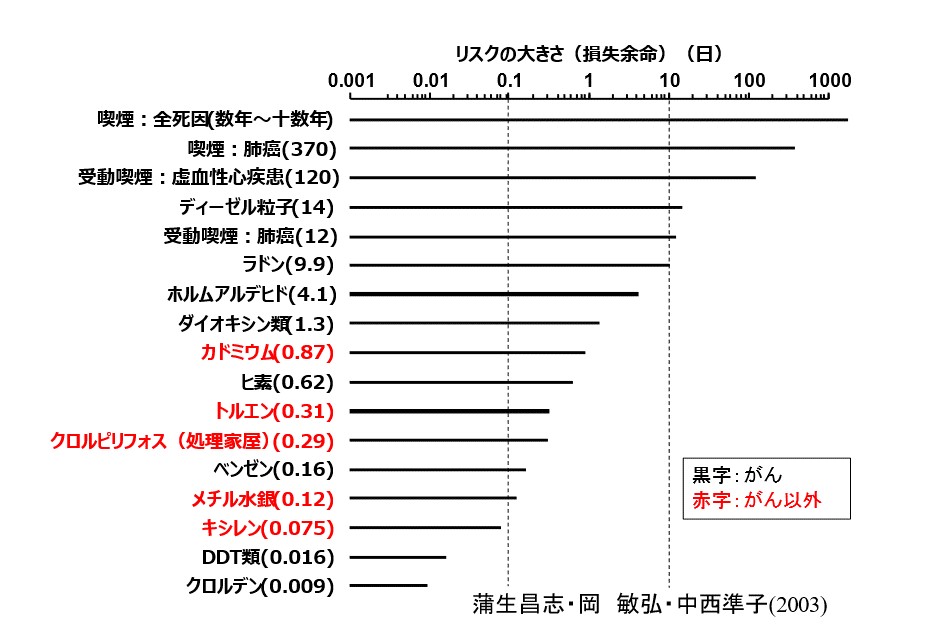

中西準子氏は、自然や人間活動に起因する環境変化が人の健康リスク・生態系存続のリスクなどに与える影響という深刻な問題に1960年代より取組み、世界に先駆けて「環境リスク管理学」を樹立、総合的環境評価と、健康リスクには損失余命、生態系リスクには種・群の絶滅確率の科学的データに基づく総合的影響評価との定量的関係を求めることに成功しました。この結果、従来の個別領域の評価にとどまらず、多様な原因を総合して評価することにより、広く環境政策に貢献しました。中西氏の研究は、学問が社会に貢献する範囲を拡大するものとして評価され、人類が直面している地球温暖化、自然災害の深刻化、感染症の世界化などに対応する人類の行動方針策定に大きな影響を与えています。

【用語解説】

- 環境リスク

- 様々な環境要因が人の健康や動植物に悪い影響を及ぼす可能性のこと。一般に、環境要因の「有害性(ハザード)の大きさ」と、その環境要因が「起きる可能性」の2つの要素により評価される。

- 損失余命

- 食事や行動などにどれだけのリスクがあるかを寿命の減少で示したもの。異種のリスクの大きさを比較可能にした。

第2部第7分科

氏名

間野博行(まの ひろゆき)

現職等

国立がん研究センター研究所長、国立がん研究センターがんゲノム情報管理センター長

専攻学科目

ゲノム医学・腫瘍学

主要な学術上の業績

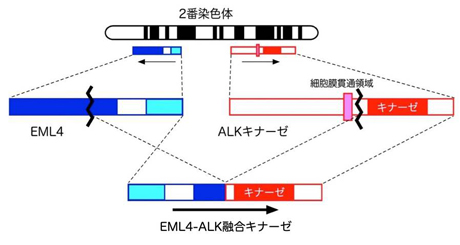

間野博行氏は、肺がんにおける融合型がん遺伝子EML4-ALKを発見しました。本来異なる遺伝子であるEML4とALKが染色体転座の結果融合することで、強力ながん化能を有するタンパクを産生します。この発見は、それまでの「染色体転座による発がんは一般的な固形腫瘍には存在しない」と言う常識を覆すもので、他の固形腫瘍における同様な融合型がん遺伝子の探索・発見をもたらしました。さらにEML4-ALK陽性肺がんの治療薬としてALK酵素活性阻害薬が次々と開発・実用化され、がん患者の救命に役立っています。ALKはEML4以外にも様々な遺伝子と融合して広く発がん原因となることから、間野氏はこれらALK遺伝子の異常によって生じるがんを「ALKoma」と名付け、がんを発生臓器・病理型によって分類するのではなく、本質的ながん遺伝子によって分類することを提唱しました。こうして、現在のがん治療の大きな潮流である「がんゲノム医療」が誕生したのです。

【用語解説】

- 融合型がん遺伝子

- 後天的変異によってがん化能を獲得した遺伝子をがん遺伝子と呼ぶ。特に異なった遺伝子が融合することで発がん原因となるものを融合型がん遺伝子と呼ぶ。

- 染色体転座

- 染色体の一部が切断され、別の染色体に結合すること。遺伝子融合などを生じる。

- ALKoma

- ALK遺伝子が原因となって生じるがんを意味するため、上皮性腫瘍(一般の固形腫瘍)の正式な名称である「carcinoma」と「ALK」とを結合して作成した造語。

- がんゲノム医療

- 腫瘍のゲノム異常を調べ、その情報に基づいて最適の治療法・薬剤を選択する医療で、日本においても2019年に保険医療として開始された。旧来のがん治療は、がんの原発臓器と病理型によって治療薬が選択されていた。