日本学士院賞授賞の決定について

日本学士院は、令和3年3月12日開催の第1147回総会において、日本学士院賞8件10名(うち2件に対し恩賜賞を重ねて授与)決定しましたので、お知らせいたします。受賞者は以下のとおりです。

1. 恩賜賞・日本学士院賞

研究題目

日本現存朝鮮本研究 史部

氏名

藤本幸夫(ふじもと ゆきお)

現職等

富山大学名誉教授、麗澤大学客員教授、(一財)新村出記念財団代表理事、(公財)東洋文庫研究員

生年(年齢)

昭和16年(79歳)

専攻学科目

朝鮮語学・朝鮮書誌学

出身地

京都市東山区

授賞理由

日本には古来数多くの朝鮮本(朝鮮刊本及び写本)が伝わりますが、藤本幸夫氏の著書『日本現存朝鮮本研究 史部』(大韓民国 東国大学校出版部、2018年7月)は、それらを半世紀実地に踏査し、1部に最大28項目の詳細かつ周到な考察を加えたかつてない一大業績です。本書には歴史関係を収めています。中国の四部分類に従い、各項目内は同版毎にまとめ、時代順に配列されています。従来朝鮮本は中国本に混じって著録され、朝鮮本のみの目録は皆無に等しく、あっても不十分でかつ記述に誤謬が少なくありませんでした。本書によって最善本が一目瞭然となり、研究者の金銭的・労力的負担を解消しました。朝鮮本には中国逸書や異系統の書があり、また日本では朝鮮本を底本として和刻が多く出され、日本の学術に大きな影響を与えています。本書は朝鮮学に確固たる基盤を提供するのみならず、中国学・日本学にも大きく資するものです。本書では同版・異版を峻別し、刊・印・修を記述しています。巻末・版心部の膨大な刻手名を蒐集し、同版・異版の識別や刊年・刊地の決定に用いたのは本書が最初です。出版経緯に言及する序・跋は原文のままに収録し、各書の有機的関連に留意しています。明治初頭に海外流出した大英図書館や台湾故宮博物院図書文献館所蔵本も収録しています。さらに朝鮮本伝来の経路に関して、江戸時代に日朝外交・貿易を司った対馬藩宗家の書籍目録と現存する宗家文庫本を照合することにより、各地に散在する宗家経由の朝鮮本の存在意義を明示しました。

【用語解説】

- 朝鮮刊本

- 朝鮮で出版された木版本並びに活字(金属活字・木活字)本。朝鮮で著述された書以外に、中国本を底本とすることも多い。中国本の中には既に本国で失われた宋・元版も少なくない。

- 四部分類

- 中国の伝統的な書籍分類法で、以下の四部に分ける。「経部」(四書五経等書)、「史部」(歴史書)、「子部」(儒教・道教・仏教・天文・地理・医学等々書)、「集部」(詩文書)。

- 同版・異版

- 同版とは、同じ版木あるいは同じ活字の植字版から刷られた書。異版とは、異なる版木あるいは異なる植字版から刷られた書。

- 善本

- 一般的には原本に近くテキストの優れた書を指す。校訂の行き届いた書や美麗な書を指すこともある。

- 逸書や異系統

- 逸書とは伝存が途絶えた書。異系統とはテキストの異なる書。

- 和刻

- 日本で中国本や朝鮮本を底本として出版した書。

- 刊・印・修

- それぞれ、最初の刊行(刊)、その版木を用いた後の印刷(印)、版木一部の修正や全体の彫り直し(修)を指す。

- 刻手名

- 版木を彫る工人。朝鮮では僧侶が多い。刻手の完全な名前が記されることは少なく、略称や符牒が多い。

- 大英図書館や台湾故宮博物院図書文献館所蔵本

- 前者は幕末のイギリス外交官アーネスト・サトウの蒐集本で、和書を中心に中国本・朝鮮本が混じる。後者は明治初頭の清国の文人の楊守敬が蒐集した本で、中国本を中心に和刻・朝鮮本が混じる。

2. 恩賜賞・日本学士院賞

研究題目

特異点に関する多角的研究

氏名

石井志保子(いしい しほこ)

現職等

東京大学名誉教授、東京工業大学名誉教授

生年(年齢)

昭和25年(70歳)

専攻学科目

数学

出身地

富山県高岡市

授賞理由

石井志保子氏は、代数多様体の孤立特異点の中で、ホッジ理論的に記述されるデュボア特異点に、双有理幾何的記述や古典的概念による記述など、異なる視点からの同値な特徴付けを与え、諸概念の間の隠された関係を発見しました。

J. F. Nash氏は広中特異点解消を用いて特異点を理解するために、代数多様体上の無限小曲線の集合(弧空間)を導入し、特異点を通る無限小曲線の集合(Nash成分)が特異点解消に現れる例外因子の内の本質的因子と一対一に対応するかと問題提起しました(Nash問題、1968年)。同問題は種々の部分的な結果のみが得られていた中で、石井氏がJ. Kollár氏と共同で行った否定的解決(2004年)は衝撃でした。更にトーリック多様体と呼ばれる代数多様体に対して、その弧空間をトーリック多様体の言葉で記述したのは、弧空間研究を遂行する際の基本指針となりました。石井氏の研究は代数幾何にとどまらず、国際的な共同研究も数多く、幅広い影響を与えています。

【用語解説】

- 代数多様体

- 代数方程式の解の集合として表される図形を代数多様体と呼ぶ。例えば円は代数方程式x2 +y2 -1 = 0の解の集合として表されるので代数多様体の一つである。

- 孤立特異点

- 代数多様体の中で滑らかでない点を特異点と呼び、一つの特異点の周辺が全て滑らかであるときその特異点を孤立特異点と呼ぶ。下図参照。

- ホッジ理論

- 代数・幾何・解析を融合させた研究分野。

- デュボア特異点

- ホッジ理論的に良い性質を持った特異点。ホッジ理論の研究者デュボア(Philippe Du Bois)氏の名に因む。

- 双有理幾何的記述や古典的概念による記述

- 双有理幾何学で使われる良い性質を持った対数的標準特異点や古典的な多重種数に関して良い性質を持った純楕円型特異点。

- J. F. Nash氏

- 米国の数学者(1928年-2015年)。1994年にノーベル経済学賞受賞。2015年にアーベル賞(数学の最高の賞の一つ)を受賞。

- 広中特異点解消

- 広中平祐氏(1931年-)の手法により代数多様体を変換して得られた特異点のない多様体。これにより代数幾何学が大きく発展した。

- 弧空間

- 代数多様体上にある微小な曲線(弧と呼ぶ)全体の集合はまた多様体になることがわかっている。この多様体を弧空間と呼ぶ。

- J. Kollár氏

- ハンガリー出身の数学者(1956年-)。米国プリンストン大学教授。

- 否定的解決

- 4次元以上の多様体でNash成分の数が1個で本質的因子の数が2個である例を構成し、Nash成分と本質的因子が1対1に対応しないことを示した。

- トーリック多様体

- 組み合わせ論的に記述できる代数多様体。

孤立特異点を持つ2次元多様体の例

孤立していない特異点を持つ例

3. 日本学士院賞

研究題目

生命現象の時空間制御の解明を目指したバイオイメージング技術の開発研究

氏名

宮脇敦史(みやわき あつし)

現職等

理化学研究所脳神経科学研究センター細胞機能探索技術研究チーム チームリーダー、理化学研究所光量子光学研究センター生命光学技術研究チーム チームリーダー、早稲田大学理工学術院客員教授、慶應義塾大学医学部客員教授、横浜市立大学生命ナノシステム科学研究科客員教授

生年(年齢)

昭和36年(59歳)

専攻学科目

バイオイメージング

出身地

岐阜県岐阜市

授賞理由

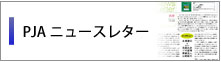

宮脇敦史氏は、主に蛍光蛋白質の様々な蛍光特性を活用して、生きた細胞、組織、器官、個体の中で起こる生物現象を可視化するための様々なバイオイメージング技術を独自に開発してきました。開発した蛍光蛋白質やバイオセンサーとしてはVenus、Kaede、Dronpa、Cameleon、Fucci、Keima、mito-SRAI、GEPRAなどがあります。脳組織の構造・機能の解析の技術革新を狙って、組織透明化試薬Scaleを開発して神経回路大規模3次元構築の世界的潮流を生み出し、また人工生物発光システムAkaBLIを開発して脳深部を非侵襲的に観察する意義を提唱しました。さらに、ニホンウナギ由来蛍光蛋白質UnaGの原理を明らかにし、ヘム代謝動態を診る臨床検査薬の開発を進めています。これら宮脇氏が開発した革新的な生命可視化技術は、いずれも独創性に富み、多くの研究者に寄与する実用的基盤技術として、生命科学研究の発展に大きく貢献しています。

【用語解説】

- 蛍光蛋白質

- クラゲやサンゴなどの動物に由来する蛍光性の蛋白質であり、その遺伝子を導入することでいろいろな生物種に蛍光を創出することができる。下村 脩氏が発見したオワンクラゲ由来のGFPが有名。

- バイオイメージング技術

- 蛍光や生物発光など、主に光学的な手法を使って、生きた細胞、組織、器官、個体の中で起こる生物現象を可視化する技術。

- 組織透明化試薬Scale(lはイタリック体小文字のエル)

- 固定した生物標本における、主に光散乱を抑えることで光の直進性(すなわち透明性)を実現する技術の一つ。蛍光蛋白質を標識とした神経回路を3次元的に浮かび上がらせることを実証した。

- ニホンウナギ由来蛍光蛋白質UnaG

- 二ホンウナギの筋肉に含まれる蛍光蛋白質。蛍光の素がヘム代謝産物のビリルビンであることを解明した。

- ヘム代謝動態

- 赤血球が壊れる際にヘモグロビンから生成されるヘムを体外に排出するための代謝がヘム代謝であり、その中間産物であるビリルビンを測ることでヘム代謝の動態を調べることができる。

4. 日本学士院賞

研究題目

液晶の物性解明と高性能液晶ディスプレイの研究

氏名

小林駿介(こばやし しゅんすけ)

現職等

東京農工大学名誉教授、山口東京理科大学名誉教授

生年(年齢)

昭和7年(88歳)

専攻学科目

電子工学

出身地

埼玉県入間市

氏名

内田龍男(うちだ たつお)

現職等

東北大学名誉教授、国立仙台高等専門学校名誉教授

生年(年齢)

昭和22年(73歳)

専攻学科目

電子工学

出身地

静岡県湖西市

授賞理由

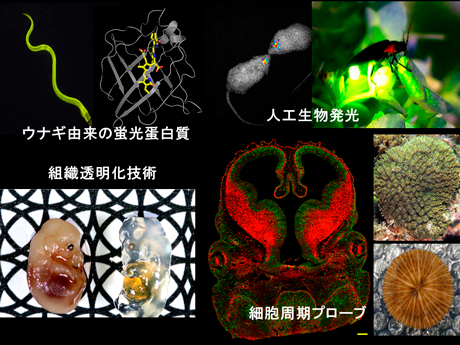

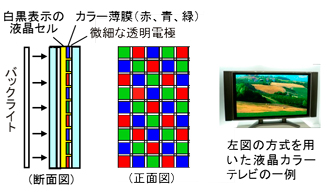

小林駿介氏と内田龍男氏は連携して液晶の基礎物性の解析、液晶分子の配向制御や光学理論に基づく高性能な液晶ディスプレイの研究開発とその工業化に貢献した。特に小林氏は無欠陥高品質の液晶ディスプレイの基盤を確立すると共に、液晶に関する多数の著書を出版して若い研究者や技術者を育ててきた。内田氏は単色カラー液晶ディスプレイに次いで、インセル型マイクロカラーフィルターによる加法混色型フルカラー液晶ディスプレイを考案・開発して世界標準技術となり、液晶テレビやノートパソコン、携帯電話などへと世界的な普及を導いた。

両氏によって開かれた二つの重要な基本技術は、高性能・高品質の液晶ディスプレイの基盤となり、日本を中心として多くの研究者による研究、実用化開発が推進されて本格的な産業化が始まり、2000年前後に日本が液晶王国となった。その後、技術の海外移転が起こり、アジア諸国が中心となって大量生産の流れが形成され、今日の情報化社会の進展と連携して巨大産業に成長した。

【用語解説】

- 無欠陥高品質の液晶ディスプレイ

- 液晶セルは特定の分子配向制御をしないと、配向欠陥が生じて表示品位が著しく低下する。これに対して、基板表面の分子配向を適確な方向に制御することによって欠陥を解消することができた。下図参照。

- 走査トンネル顕微鏡

- 1982年、ゲルト・ビーニッヒとハインリッヒ・ローラーによって開発された。尖った金属探針を導電性の物質の表面または表面上の吸着分子に近づけ、流れるトンネル電流から表面の原子レベルの電子状態、構造など観測する。探針の空間的な位置は、取り付けられたピエゾ素子で制御する。一般に表面内の空間分解能はサブÅ(1Å(オングストローム)より短い長さのスケール。1Åは1mの100億分の1の長さ)、凹凸の空間精度は、トンネル電流の検出精度に依存するが、0.01Å程度と言われている。

- 単色カラー液晶ディスプレイ

- 二色性色素を液晶に混入して着色させたゲストホスト(GH)型カラー液晶ディスプレイ。

- インセル型マイクロカラーフィルターによる加法混色型フルカラー液晶ディスプレイ

- 液晶セルの内部に多数の微細な透明電極を配置し、その電極上に赤、緑、青のカラー薄膜を形成したカラー液晶ディスプレイ。この微細なカラー薄膜によって加法混色が可能となり、任意の鮮やかな色が表示できる高精細ディスプレイが実現された。下図参照。

5. 日本学士院賞

研究題目

マルチスケール・マルチフィジックスシミュレーションのヒト心臓等への適用とその医学への応用(共同研究)

氏名

久田俊明(ひさだ としあき)

現職

東京大学名誉教授、(株)UT-Heart 研究所代表取締役会長

生年(年齢)

昭和25年(70歳)

専攻学科目

機械工学・連続体力学・有限要素法

出身地

東京都世田谷区

氏名

杉浦清了(すぎうら せいりょう)

現職

東京大学名誉教授、(株)UT-Heart 研究所取締役社長

生年(年齢)

昭和27年(68歳)

専攻学科目

循環器病学・医用生体工学

出身地

愛知県西尾市

授賞理由

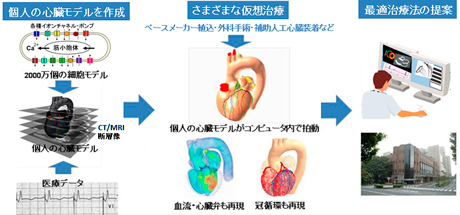

久田俊明氏は、機械工学の分野で柔軟な構造と流体の連成力学問題に関する研究に取り組み、流体と構造を区別することなく一体型の連立方程式で安定に解く手法を完成し心臓シミュレーションの理論的基盤を確立しました。杉浦清了氏は、心臓病の臨床に携わる一方で、臓器レベルの心臓力学から細胞・分子レベルまで、各スケールでの研究を独自の実験系により進めました。両氏は共同し、収縮タンパクの運動から血液の拍出に至る全階層をシームレスに繋いだ世界に類を見ない心臓シミュレータを「京」コンピュータ上に構築できることを示しました。これにより心臓の電気的・力学的機能を解明する基礎医学研究に貢献すると共に、臨床応用としてコンピュータ上に患者の心臓を再現し、それにさまざまの仮想治療を施せば最適な治療法を術前に予測できることを実証しました。現在、薬事申請へ向けての準備も進められています。また、京コンピュータの後継機「富岳」において、遺伝子から心臓の拍動までを繋げたシミュレーションが可能となるソフトウェアの開発にも成功しています。

【用語解説】

- 柔軟な構造と流体の連成力学問題

- 構造物が流体からかかる力(流体力)によって変形する時、特に構造が柔軟であれば変形は大きくなるが、その構造変形の影響を受けて流れの様相ひいては流体力が変化する場合、構造と流体は連成力学問題を構成する。連成力学問題の解析は、相互作用を適切に考慮したものでなければ正しい解が得られないばかりか解析自体が不安定になり破綻する。

- 収縮タンパクの運動

- 心臓の収縮力は、心筋細胞内の太いフィラメントを構成するミオシンと呼ばれるタンパク分子がアデノシン三リン酸の加水分解によって得られるエネルギーを活用して首振り運動し、アクチンフィラメントとの間に滑り運動が生じて心筋細胞が短縮することにより発生する。

- 心臓の電気的・力学的機能

- 心臓は拍動型の血液ポンプであり、機能評価には機械ポンプの場合と同様な力学的指標が適用されている。一方でこのポンプが効率的に機能するためには細胞の興奮(膜電位の発生)が心臓全体に速やかに伝播することが必要で、この状態を評価するために心電図を始めとする電気生理学的測定が行われる。

- さまざまの仮想治療

- 例えば、ペースメーカーと同じ電気的刺激をコンピュータ上の心臓モデルに加えて拍動の変化をみたり、外科的手術と全く同じ形態的改変を心臓モデルに施して血流や血圧の変化を調べる心臓シミュレーションのこと。

心臓シミュレーションによる最適治療の概念図

6. 日本学士院賞

研究題目

植物成長ホルモンの生合成と制御に関する研究

氏名

神谷勇治(かみや ゆうじ)

現職

理化学研究所名誉研究員

生年(年齢)

昭和22年(73歳)

専攻学科目

農芸化学

出身地

東京都中央区

授賞理由

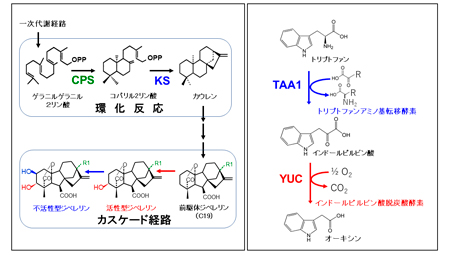

神谷勇治氏はまず重要な植物成長ホルモンの一つで、もとは稲馬鹿苗病菌の毒素として発見されたジベレリンの生合成経路の解明に取り組みました。複雑なジベレリン前駆体の構造をつくり出す鍵である環化酵素とその遺伝子を、植物と菌のそれぞれから世界に先駆けて単離して特徴を明らかにし、さらに前駆体から多様な活性または不活性なジベレリン同族体を生成するカスケード経路と光などによるその制御の解明にも重要な貢献をしました。次いで、その研究の途上で開発した各種植物ホルモンの高感度一斉分析システムを利用して、光屈性などにかかわる成長ホルモンとして古くから知られるオーキシンに取り組みました。その生合成経路はアミノ酸の一種トリプトファンから始まるとされながら長く不明でしたが、中間体の精密分析などによって二段階の酵素反応による新規経路として確定しました。これらの業績は、農業・園芸に必要とされる矮化剤や矮性品種開発の土台としても貢献しています。

【用語解説】

- ジベレリン

- 稲に感染して徒長させるカビの一種、稲馬鹿苗病菌の生産する毒素としてわが国で発見され、後に植物からも見出されて植物が内生するホルモンであることが明らかになった。

- 環化酵素

- 一般代謝で生成する酢酸などから作られるゲラニルゲラニル2リン酸を出発材料に、図に示す二段階の反応でジベレリン固有の四環構造を生成する酵素。

- カスケード経路

- 上記の環化酵素などによって生成したジベレリン前駆体の異なる部位に段階的な水酸化などの修飾を行って、130種を超す活性または不活性のジベレリン同族体をつくり出す経路。

- オーキシン

- 光や重力で植物体が曲がる屈性などにかかわるもっとも早くから知られた植物ホルモンで、単純な構造について4つもの生合成経路が提案されながら、結局そのいずれでもなかった。

- 矮化剤

- 植物体の節間を短くして風などで倒れにくくするのに用いられる植物成長調節剤。

(左)ジベレリンの全生合成経路の概略 (右)解明されたオーキシンの生合成経路

7. 日本学士院賞

研究題目

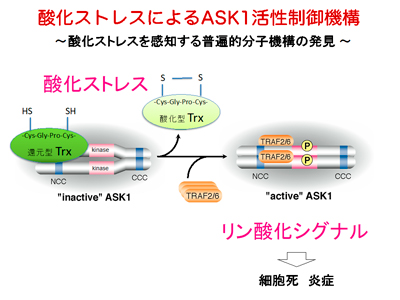

ASKファミリーを基軸としたストレス応答機構の解明

氏名

一條秀憲(いちじょう ひでのり)

現職

東京大学大学院薬学系研究科教授、東京大学創薬機構長

生年(年齢)

昭和33年(62歳)

専攻学科目

生化学・分子生物学

出身地

徳島県徳島市

授賞理由

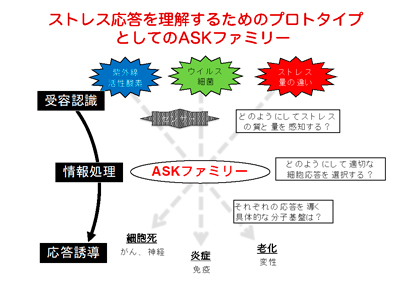

一條秀憲氏は、1997年、酸化ストレスに応答してアポトーシス(細胞死)を誘導するタンパク質リン酸化酵素としてASK1(Apoptosis Signal-regulating kinase 1)を発見して以来、ASK1に類縁のASKファミリー分子群(ASK1, ASK2, ASK3)の機能解析を中心に、ストレスシグナルの研究分野で世界を牽引してきました。また、ASKファミリーが酸化ストレス、小胞体ストレス、浸透圧ストレスなどの環境変化に応答する分子メカニズムを解明するとともに、その破綻が筋萎縮性側索硬化症(ALS)をはじめとする神経変性疾患やがん・炎症など、多様な疾患の原因になることを明らかにしました。 一條氏は、一貫して物理的・化学的ストレスの感知・情報処理・応答の分子機構の解明に従事し、常に「ストレス応答の破綻と疾患」という視点から生命科学の発展に大きく貢献してきました。同氏の研究は新たな創薬基盤創成の点でも高く評価されます。

【用語解説】

- ASKファミリー

- 遺伝子の塩基配列やタンパク質のアミノ酸配列の相同性が高い分子群を一括りとして分子ファミリーと呼ぶ。哺乳類のASKファミリーにはそれぞれが異なる遺伝子にコードされたASK1、ASK2、ASK3の3つの分子が存在し、類似の構造を持ちながらもストレス応答において機能的な多様性を発揮している。

- ストレスシグナル

- 細胞は周囲の環境変化を感知し、細胞内の情報伝達(=シグナル)を介して適切な細胞応答を導く。ストレスシグナルとは、紫外線、熱、重力等に代表される細胞傷害性の刺激(=ストレス)に応答・適応するための情報伝達経路のこと。

- 酸化ストレス

- 生体内の様々な分子は酸化されることによってその機能を変化させるが、一般に強い酸化作用は分子に対して有害な影響を与えるため、これを酸化ストレスという。酸化ストレスを与える代表的な物質として活性酸素がある。

- 小胞体ストレス

- 小胞体は、細胞外へ分泌されるタンパク質や膜貫通タンパク質の折りたたみや成熟化を担う細胞内オルガネラである。遺伝子の異常や様々な環境要因により、小胞体の中で正常な高次構造に折りたたまれなかったタンパク質が小胞体内に蓄積する場合がある。一般に変性タンパク質の小胞体内蓄積は細胞にとって有害な作用を発揮するため、これを小胞体ストレスという。

- 浸透圧ストレス

- 細胞膜は、水などの低分子物質は比較的自由に通過できるものの、タンパク質などの高分子物質は通過しにくい半透膜としての性質を持っている。細胞の内外で溶媒濃度が異なる場合、濃度の低いほうから高いほうへ向かって水分子が移動するために圧がかかり、これを浸透圧という。強い浸透圧は細胞にとって有害な作用を発揮するため、これを浸透圧ストレスという。

- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 運動神経が特異的に障害される進行性の神経変性疾患。手足、喉、舌の筋肉や呼吸に必要な筋肉が徐々に痩せて力がなくなる難病であり、現在までのところ対症療法以外に明確な分子基盤に基づく治療法が存在しない。

8. 日本学士院賞

研究題目

直鎖状ユビキチン鎖の発見とその炎症応答制御に関する研究

氏名

岩井一宏(いわい かずひろ)

現職

京都大学大学院医学研究科長・教授

生年(年齢)

昭和34年(61歳)

専攻学科目

生化学・細胞生物学

出身地

京都市左京区

授賞理由

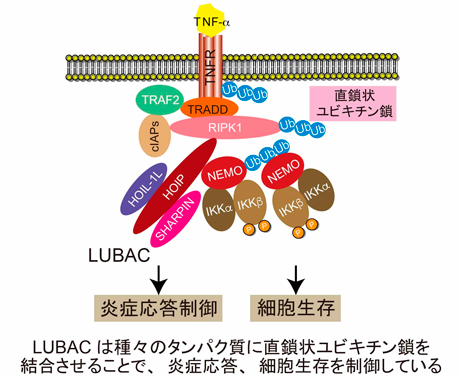

岩井一宏氏は、新奇な直鎖状ユビキチン鎖と特異的な生成酵素であるLUBAC(ルーバック)を発見してその機能、疾患への関与を解明しました。ユビキチンは生命現象を担う機能分子であるタンパク質を分解に導くシグナルであると考えられていましたが、岩井氏はまず、LUBACによって生成される直鎖状ユビキチン鎖がタンパク質分解ではなく、炎症応答制御をはじめとして、細胞生存などの多くの生命現象に中核的に寄与することを解明しました。さらに、直鎖状ユビキチン鎖の生成減弱が免疫不全を伴う自己炎症性症候群、その生成亢進がB細胞リンパ腫の原因となることも明らかにしました。加えて、多くの病原微生物が宿主に感染する際にはLUBACを抑制することなども判明しています。岩井氏の研究はユビキチン、免疫応答制御機構の分野に新機軸を提供したのみならず、感染症、悪性腫瘍、免疫疾患の治療など、医学に新しい可能性を提示するものです。

【用語解説】

- 直鎖状ユビキチン鎖

- ユビキチンは小球状のタンパク質であり、主に数珠状に連なったユビキチン鎖として、他のタンパク質と結合してその機能を調節する。岩井氏の発見以前にはユビキチンの7個のリジン残基を介したユビキチン鎖のみが知られていた。岩井氏が発見した直鎖状ユビキチン鎖はリジン残基ではなく、N末端のメチオニンを介して形成されるユニークなユビキチン鎖である。

- LUBAC(ルーバック)

- 直鎖状ユビキチンを生成する唯一の酵素(ユビキチンリガーゼ)。3種のタンパク質(HOIL-1L、HOIP、SHARPIN)から形成される複合体型酵素である。下図参照。

- 自己炎症性症候群

- 発熱と全身の種々の臓器の慢性炎症を呈する疾患であり、感染症や自己抗体などのリンパ球等の獲得免疫系が関与しない疾患を指す。好中球やマクロファージなどの自然免疫系の細胞の異常で発症することが多いと考えられている。

- B細胞リンパ腫

- リンパ球の一種であるBリンパ球ががん化した疾患である。