日本学士院会員の選定について

日本学士院は、令和2年12月14日開催の第1144回総会において、日本学士院法第3条に基づき、次の10名を新たに日本学士院会員として選定しました。

第1部第1分科

氏名

高田康成(たかだ やすなり)

現職等

東京大学名誉教授、名古屋外国語大学名誉教授

専攻学科目

英文学・西洋古典学

主要な学術上の業績

高田康成氏は、西欧文化の基軸が古典・中世期のラテン文化(とキリスト教)にあるとの信念の下に、包括的かつ体系的な「西洋学」の基礎固めに尽力しました。そしてその成果を中世・ルネサンス期の英国思想・文学研究に援用し、「噂・名声(fame/gloria)」「記憶(mente/thought)」といった言葉を手懸りに、普遍的中世から近代英国にかけて超越的(transcendent)志向が徐々に排除され、「活動的生」を重んずるようになる過程を見事に分析し、国別の文化の枠に捉われた研究に望みえない斬新な視点を提供しました。また分割不能な(in-dividual)個人に根ざし、臨界=危機(crisis)と語源を同じくする西欧の批判精神と無縁な日本的心性の特異性を指摘しました。

【用語解説】

- ラテン文化

- ギリシア文化とともに西洋文化の一翼を担う古代ローマに発する文化。キリスト教化された中世の伝統的基盤となり、ルネサンスに古代ギリシア文化とともに再認識されて近代に至るが、日本近代の西洋理解においては影が薄い。

- 西洋学

- 時代(古代・中世・近代)と地域(国別)に細分化して考察するのではなく、西欧を一つの統一体として理解しようとする研究。

- 中世・ルネサンス期

- 紀元後5世紀頃から16世紀頃をさし、西欧世界の最大の転換期と見なされている。

- 噂・名声(fame/gloria)

- 古代ローマの「名誉」、「あの世の名声」を真とする中世キリスト教世界、そして、「この世の名声・噂」が重要となる近代、といった具合に、「噂・名声」はそれぞれの社会共同体の特性を知るバロメーターとなる。

- 記憶(mente/thought)

- 人間の精神は超越的な真理を知っているが、この世の肉体が邪魔をして想起できないとする(古代・中世の)ネオプラトニズム的伝統にあっては、「精神」は超越的な「記憶」に通じるが、近代的な世俗主義に近づけば、精神の「記憶」は超越性を失う。

- 普遍的中世

- キリスト教的彼岸主義が根本的に支配する西欧中世。

- 超越的(transcendent)志向

- 個、社会、自然的世界など、この世の一切を否定しうる根本的価値を志向すること。

- 活動的生

- 人間の生き方を「瞑想的」と「活動的」の対照で捉える見方が西欧の伝統にあり、中世からルネサンス・近代への変化は、通常、前者から後者への重点移動とされる。

- 日本的心性

- 良くも悪しくも、「世間」第一主義に象徴的に見られる思考・行動様式。

氏名

金水 敏(きんすい さとし)

現職等

大阪大学大学院文学研究科教授、

人間文化研究機構国立国語研究所客員教授

専攻学科目

日本語学

主要な学術上の業績

金水 敏氏の日本語学研究の裾野は幅広いが、もっとも中心的なテーマになっているのは、日本語における存在表現の歴史的変化の解明です。上代から現代に至る日本語の代表的な存在動詞の意味や用法がどのように変化してきたのかということを、伝統的な国語学研究の方法によるだけでなく、広く言語学的な方法も取り入れて、明晰に跡付けることに成功しました。さらに、その研究の中から新たに役割語という概念を抽出し、社会心理学や社会言語学の知見を援用しつつ、ステレオタイプ化したバーチャルな日本語としての役割語がいかにして成立することになったのか、そして、その役割語が小説やマンガやアニメなどのメディアの発達と深い関係を有していることを明らかにして、日本語学研究に新しい領域を開拓しました。

【用語解説】

- 存在動詞

- 人や動物や物の存在を表わす「ある」(文語では「あり」)、「いる」(「ゐる」)、「おる」(「をり」)などの動詞をいう。

- 役割語

- 特定の話し方と人物の類型とが連想的に結びつけられ、それが社会的に共有されているようなステレオタイプ化した話し方。例えば「わしは·····じゃ」というような老人語、「わたくし·····しなくてよ」というようなお嬢さま言葉などをいう。

第1部第2分科

氏名

伊藤 眞(いとう まこと)

現職等

東京大学名誉教授

専攻学科目

民事訴訟法

主要な学術上の業績

伊藤 眞氏は、判決手続および倒産手続の両分野を中心に、民事訴訟が現代社会において現実に果たしている機能を重視する立場から鋭い問題提起を行い、学界のみならず、裁判実務および立法に大きな影響を与える業績をあげました。判決手続の分野では、判決が手続外の関係人の現実の行動に及ぼす影響にも着目した判決効論、環境訴訟等において訴訟提起前の紛争解決行動に基づく地位が当事者適格の基礎となるとする当事者適格論などが顕著な業績です。倒産法の分野では、消費者破産、金融機関倒産、国際倒産の出現等によって近年飛躍的に高まったその法制の社会的重要性を早くから認識し、学界・実務界を主導しました。とりわけ、倒産手続が果たす債務者更生の機能を重視する理論は、立法にも大きな影響を及ぼしました。

【用語解説】

- 判決効論

- 民事訴訟の裁判の判決が確定すると、執行機関(執行官など)が判決内容の強制的実現を行う「執行力」、審判の対象となった権利関係(「訴訟物」という)に関する裁判所の判断を訴訟の当事者が二度と争うことはできない「既判力」、訴訟類型によっては、離婚訴訟のように判決によって権利関係の変動を生じさせる「形成力」などが発生するが、そうした執行力、既判力、形成力などが「判決効」である。逆に言うと、それらによって紛争を解決できる場合において、民事訴訟の訴え提起が認められる。従来、将来の給付の訴えがどこまで認められるべきか、確認訴訟(たとえば「債務不存在確認の訴え」)、株主総会決議取消の訴えなどの形成訴訟がどこまで認められるべきか等について、議論が多く行われてきたが、伊藤氏は、判決が裁判手続外の関係人の現実の行動に及ぼす影響にも着目した新しい理論を構築した。

- 当事者適格論

- 民事訴訟の審判の対象となった権利関係(「訴訟物」という)について、原告または被告となって判決を求めることができる地位を「当事者適格」という。すなわち、訴訟物と無関係な者には当事者適格は認められない。環境訴訟のような多数当事者紛争については、誰に当事者適格(原告適格)を認めるべきかが議論の大きな争点であった。伊藤氏は、自分が生命、身体、精神に侵害を受ける者であるか否かは、環境訴訟の当事者適格を認める上で不可欠ではないとし、訴訟提起前の紛争解決行動(被害の調査、事業者との自主的交渉等)に基づく地位(「紛争管理権」という)がこの種の訴訟の当事者適格の基礎となると主張した。この主張は、判例には採用されなかったが、消費者裁判手続特例法など(消費者団体に当事者適格を認める)に、多大な影響を与えた。

- 倒産手続が果たす債務者更生の機能を重視する理論

- 倒産手続(破産手続、民事再生手続、会社更生手続など)は、総債権者の満足の最大化、および利害関係人の権利の公平な実現のほか、債務者の経済的再生(債務者更生)を目的としている。債務者更生は、今日では、債務者の利益であるばかりでなく、社会公共の利益から見ても正当なものと考えられている。しかし、消費者破産が増加した1980年代には、破産者の免責・復権は、破産債権者の利益実現に誠実に協力した破産者に与えられる特典であるとの考え方が根強く、裁判実務には、免責の要件を厳しく解釈する傾向もあった。伊藤氏は、債務者更生を広く認める主張をし、これが平成16年の新破産法の制定時に破産法249条(破産手続の費用を支弁する財産もないと裁判所が認めたとき、破産手続開始と同時に手続を廃止する「同時破産手続廃止」になった後、免責許可の裁判が確定するまでの間、債務者に対する強制執行等が禁じられる)が新設される等の立法につながった。

第2部第4分科

氏名

柳田敏雄(やなぎだ としお)

現職等

大阪大学栄誉教授・名誉教授、

大阪大学大学院生命機能研究科・情報科学研究科特任教授、

情報通信研究機構(NICT)脳情報通信融合研究センター長、

NEC

ブレインインスパイヤードコンピューティング協働研究所長

専攻学科目

生物物理学

主要な学術上の業績

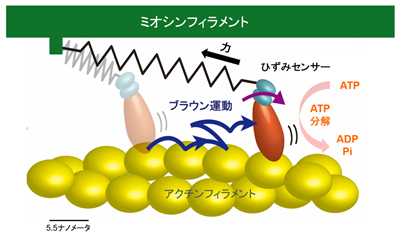

柳田敏雄氏は、これまで不可能であった溶液中でのタンパク質の動きを1分子レベルで観察することに成功しました。そして、筋肉を構成するミオシン分子1個の動きをナノメータ精度で追跡することに成功し、ミオシン分子がアクチンフィラメント上をブラウン運動で前後に揺れながら前に進んでいることを見出しました。すなわち、人工機械がその正確さを保証するために大きなエネルギーを使って熱ゆらぎを遮断しているのに対し、生物はブラウン運動(熱ゆらぎ)を有効に利用し、エネルギーをなるべく使わず、曖昧ではあるが、省エネで柔軟に動くことを明らかにしました。このしくみは、分子モーターの運動以外にも、遺伝情報の読み取り、イオンポンプ、細胞内情報伝達など様々な生体反応で確認されています。さらに、数理モデル化した生物のゆらぎ原理をエネルギー問題が深刻化するインターネット網の制御に応用し、桁違いの省エネ、柔軟制御が可能であることをシミュレーションで示しています。

【用語解説】

- ミオシン

- 筋肉に存在する分子量22万の横幅と長さがそれぞれ約20ナノメータ、160ナノメータのかいわれ大根の芽の形をしたタンパク質。約200~300個集まり100の1-2mmのフィラメントを形成し、葉に相当する部分がエネルギー源であるATPを分解しながらアクチンフィラメントの上を移動する。

- ナノメータ

- 1mmの100万分の1の長さ。

- アクチン

- 分子量約4万の球状タンパク質。このタンパク質が約300分子螺旋状に繋がりフィラメントを形成する。

- ブラウン運動

- 液体や気体中に浮遊する微粒子(例えばタンパク質)が、熱運動している水分子や空気分子の衝突により不規則に運動する現象。

- 熱ゆらぎ

- タンパク質分子などがブラウン運動している様を熱ゆらぎと呼ぶ。熱ゆらぎは熱ノイズとも呼ばれ、電子機器や人工機械では雑音やエラーの原因である。

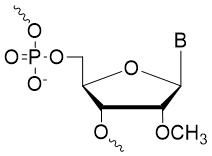

- 分子モーター(図1)

- 細胞内で運動や小胞輸送などを担うタンパク質を分子モーターと呼ぶ。ミオシンは筋肉細胞で収縮を担う分子モーターである。ミオシンはアクチンフィラメントに沿って前後にランダムなブラウン運動している。たまたま前方向に来た時、ひずみセンサーが働いてくさびを打つようにミオシンがアクチンと強く結合すると、根元のバネが引っ張られ力を発生する。ATPの化学エネルギーはひずみセンサーを働かせるのに使われている、すなわち、力はブラウン運動(熱ゆらぎ)で引き起こされ、エネルギーはランダムなブラウン運動から前方向の運動を選択するのに使われている。

図1 アクチン繊維(フィラメント)の上をミオシンがブラウン運動しながら前に進む。

氏名

家 正則(いえ まさのり)

現職等

自然科学研究機構国立天文台名誉教授、

総合研究大学院大学名誉教授

専攻学科目

天文学

主要な学術上の業績

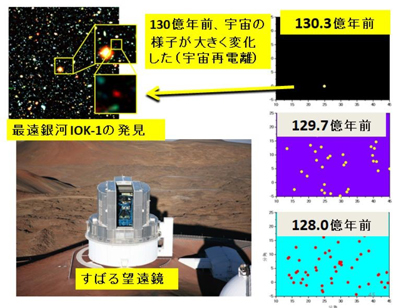

家 正則氏は、コンピュータ制御で鏡を理想形状に保つ方式を提唱し、8mすばる望遠鏡をハワイ島に建設する計画に貢献し、完成後には130億光年かなたの初期宇宙を観測しました。138億年前のビッグバンで始まった宇宙は急激な膨張で一旦冷えますが、銀河が一斉に誕生しその光で銀河間空間が暖められて、再び電離した時期が、130億年前であることを一連の観測から明らかにしました。家氏はまた、大気のゆらぎによる画像のぼけを克服する「補償光学装置」を開発し、すばる望遠鏡の視力を10倍に向上させました。これにより、近くの恒星を巡る惑星の観測が可能となり、初期宇宙や系外惑星の研究で日本は世界トップレベルに躍り出ています。

【用語解説】

- 銀河間空間が暖められて、再び電離(宇宙再電離)

- 138億年前にビッグバンで始まった高温高密度の宇宙は急速に冷え38万年後には物質が冷えた暗黒時代に入った。やがて暗黒物質のゆらぎから原始銀河が生まれ、その紫外線で宇宙が暖められ再び電離したと考えられてきたが、その時期は不明だった。

- 補償光学

- ゆらぐ大気のため地上の望遠鏡で見る星像はぼやけてしまう。補償光学は光のゆらぐ様子を高速測定して、ゆらぎを打ち消すハイテク技術。天文学で開発されたが、眼科診断やレーザー核融合などへの応用が広がっている。

- 系外惑星

- 太陽以外の恒星にも惑星を持つものが多数あることがわかってきた。近傍の恒星を周回する惑星や惑星誕生の現場となる原始惑星系円盤については、補償光学装置を用いて撮影もできるようになってきた。

第2部第5分科

氏名

金出武雄(かなで たけお)

現職等

カーネギーメロン大学ワイタカー記念全学教授、

京都大学高等研究院招聘特別教授、

産業技術総合研究所名誉フェロー

専攻学科目

情報学

主要な学術上の業績

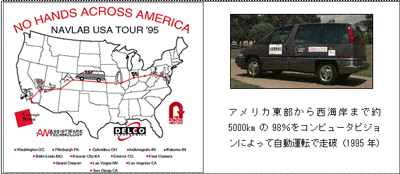

金出武雄氏はコンピュータビジョンと知能ロボット工学の先駆的研究を進め、その基礎理論と応用に多大な貢献をしました。特に、自動運転分野では1980年代半ばに自律陸上自動走行車の研究を始め、10年余の基礎研究の成果として1995年にアメリカ東部から西海岸まで約5000kmの98%をコンピュータビジョンによって走破するという自動運転研究史上における画期的成果を上げ、今日の自動運転の先駆けを作りました。また、コンピュータによる人の顔画像認識、ビデオ圧縮など動画像処理に使われる基本アルゴリズムLucas-Kanadeオプティカルフロー法理論、今日テレビ等で見られる「アイビジョン」に代表される多数カメラを用いた自由視点画像技術など、日常使われる多くの技術において顕著な業績をあげました。

【用語解説】

- コンピュータビジョン

- コンピュータを使って画像を処理し、人間の視覚(ビジョン)の機能を実現しようとする分野。この場合、「画像」は人の場合のように白黒濃淡・カラーのような可視画像だけでなく、レーザなどを使って得られる距離の画像、医用に使われるMRI(磁気共鳴画像)、衛星から得られるSAR(合成開口レーダ)画像なども含む。

- 自律陸上自動走行車

- 一般に自動運転は道路環境での車の無人運転をさすが、自律自動走行車はさらに一般的に道路環境以外の屋外の環境の中をも含め自律的に走行する機能をもつロボットをさす。

- Lucas-Kanadeオプティカルフロー法理論

- 例えば、電車の窓から見える景色は一般にその移動方向と反対に流れているように見える。これをオプティカルフローと呼ぶ。近くの物体は速く、遠くの物体は遅く動くように見えるし、電車と異なる方向・速度で移動している自動車はまた違った動きにみえる。それらのオプティカルフローを正確に抽出し解析するためにLucas氏と金出氏によって発明された理論とそのアルゴリズム。

- 「アイビジョン」

- 2001年のスーパーボウル(米国のプロフェッショナルフットボール(NFL)の選手権試合)の放映において初めて使われた画期的システム。その試合では、33台のカメラを用い、鮮やかなプレーを「アイビジョン」を用いて、映画「マトリックス」のように時間を止めてその周りをグルっと回って見せることができた。

- 自由視点画像技術

- ひとつのカメラからの画像はその特定の視点から世界(環境)を観察したものである。環境中の多数のカメラからの画像を適切に処理すると、もともとカメラがなかった視点から環境を見た時に得られたであろう画像を作り出すことができる。

氏名

吉野 彰(よしの あきら)

現職等

旭化成(株)名誉フェロー、

産業技術総合研究所フェロー

兼エネルギー・環境領域ゼロエミッション国際共同研究センター長、

名城大学大学院理工学研究科教授・特別栄誉教授、

技術研究組合リチウムイオン電池材料評価研究センター理事長、

九州大学グリーンテクノロジー研究教育センター訪問教授・栄誉教授

専攻学科目

電気化学

主要な学術上の業績

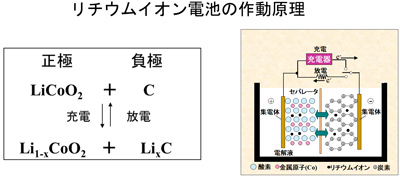

IT社会で使われるモバイル電子機器の電源として、高容量で小型・軽量の二次電池が不可欠であり、その実現が切望されてきました。吉野 彰氏は従来の鉛電池やニッケル水素電池などよりも、(1)小型化で軽く、(2)高い電圧をもち、しかも、(3)高い安全性を有するリチウムイオン電池を発明し、(1)携帯電話、スマートフォン、ラップトップPCなどの電源とすることによりモバイル-IT社会実現の貢献、(2)車載、太陽電池発電、風力発電などの蓄電システムとして使うことによる地球環境問題の解決への貢献、(3)約5兆円規模の新産業の創出、(4)電気化学、界面化学、高分子化学、カーボンケミストリー、セラミックケミストリー等の学問分野での科学技術の進歩への貢献など、社会に大きく貢献しました。

【用語解説】

- カーボンケミストリー

- フラーレン、カーボンナノチューブ、グラフェンなど近年見出された新しいカーボン材料を含めた新しい学問領域のこと。リチウムイオン電池の負極材料はその一つ。

- セラミックケミストリー

- 炭化ケイ素、窒化アルミニウムなど機能性セラミックを含めた新しい学問領域のこと。リチウムイオン電池の正極材料はその一つ。

第2部第6分科

氏名

西澤直子(にしざわ なおこ)

現職等

石川県立大学学長、

東京大学名誉教授、

石川県立大学名誉教授

専攻学科目

植物栄養学

主要な学術上の業績

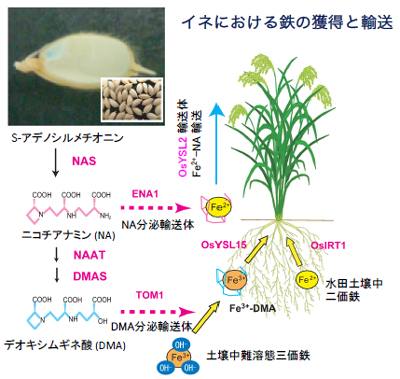

西澤直子氏は、世界に先駆けて、イネ科植物が持つ鉄栄養獲得とその制御の分子機構の全貌を明らかにしただけでなく、イネ科植物を越えて高等植物の分子レベルでの栄養学的研究に先導的な役割を果たしました。これらの基礎的知見をもとに、鉄を吸収しにくい土壌で栽培しても鉄欠乏にならず良好に生育する「鉄欠乏耐性イネ」を作出しました。同様に、ヒトの貧血症予防のための鉄分豊富なコメやダイズ、サツマイモを作出しました。また、健康に悪影響を与える有害元素のカドミウムを吸収しないイネの開発に尽力しました。世界各地で深刻となっているカドミウムによるコメの汚染問題の解決に貢献すると期待されます。

【用語解説】

- 高等植物

- 一般的には、比較的複雑な体制、 例えば維管束を持つシダ植物や裸子、被子植物を指す。

- 鉄を吸収しにくい土壌

- 植物の生育に欠かせない養分である鉄は、土壌中には豊富に存在するが難溶性となっており、特にアルカリ性の土壌ではほとんど溶けていないために植物は吸収できない。1978年、高城成一氏は、鉄を可溶化するためにオオムギの根が分泌する新規物質「ムギネ酸」を発見し、イネ科植物は自ら分泌するムギネ酸類を介して必須元素の鉄を吸収する全く新しい機構を持つことが示唆された。

- 貧血症

- 鉄はすべての生物にとって必須な栄養素であり、ヒトでは鉄が不足すると貧血症になる。WHOの報告では、世界人口の約半分が鉄欠乏による貧血症といわれ、特にコメを主食とする場合、コメの鉄含有量は低く、また精米によってその多くが失われるため鉄欠乏症になりやすい。コメの鉄分、特に白米の鉄分を高めれば、貧血症の予防に貢献すると期待される。

- カドミウム

- 鉱物中や土壌中などに天然に存在する人体に有害な重金属。鉱山開発などにより農地が汚染されると、土壌中のカドミウムは作物によって吸収され可食部に蓄積される。カドミウムを蓄積した作物を摂取することによって、カドミウムは人体に取り込まれ健康に悪影響を及ぼす。

第2部第7分科

氏名

大塚榮子(おおつか えいこ)

現職等

北海道大学名誉教授、

産業技術総合研究所名誉フェロー、

北海道大学新渡戸カレッジフェロー

専攻学科目

薬化学

主要な学術上の業績

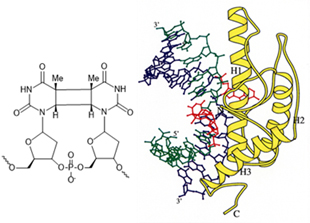

大塚榮子氏は、核酸の化学合成技術を基盤とし、核酸ならびにタンパク質の構造と機能の解明において先駆的研究を進めました。例えば、がん遺伝子の全合成を達成し、がん遺伝子タンパク質の立体構造を世界に先駆けて解明しました。また、DNA損傷が発がんを誘発する分子機構においても重要な成果をあげました。 さらに、RNAの化学合成技術を開発し、転移RNAや触媒活性を有するRNAを合成し、それぞれの重要な機能を解明しました。また、天然のRNA の水酸基をメチル化した2'-O-メチルRNAを化学合成し、核酸分解酵素と併用することでRNAの配列特異的な切断技術を確立しました。この成果は現在の核酸医薬に結び付く重要な知見となりました。

【用語解説】

- DNA損傷

- 活性酸素や紫外線など、内因性および外因性の様々な因子により塩基の化学構造が変化したDNAが作られること。DNA損傷はDNAの複製時に異常な水素結合が生ずることで遺伝情報を変異させる原因となり、がんなど種々の疾病を誘起する。DNA損傷は日常的に生成するが、細胞はDNA損傷を修復して正常な遺伝情報に戻す修復機構を有している。大塚氏らは、紫外線によって生じるDNA損傷の一つであるチミンダイマーを修復する酵素の分子認識機構を解明した(図1)。

図1 チミンダイマーの構造(左)と、チミンダイマーを含むDNAと修復酵素の複合体の立体構造解析(右)

図1 チミンダイマーの構造(左)と、チミンダイマーを含むDNAと修復酵素の複合体の立体構造解析(右) - 転移RNA

- 73~93塩基のRNAで、リボソームのタンパク質合成部位で伝令(メッセンジャー)RNAの塩基配列(コドン)と結合し、対応するアミノ酸をポリペプチド鎖に転移させる役割を果たす。通常tRNAと略記される。

- 2'-O-メチルRNA

- RNA のリボースの2'位の水酸基をメチル化した2'-O-メチルリボヌクレオシドを有するRNA(図2)。2'-O-メチルRNAは、相補的な配列のRNAと高い熱的安定性を有する2本鎖を形成し、核酸分解酵素に対しても耐性を有する。

図2 2'-O-メチルRNA

図2 2'-O-メチルRNA

氏名

宮下保司(みやした やすし)

現職等

東京大学名誉教授、

順天堂大学大学院医学研究科特任教授、

理化学研究所脳神経科学研究センター

高次認知機能動態研究チーム

チームリーダー

専攻学科目

生理学

主要な学術上の業績

宮下保司氏は、従来はヒトでのみ探求可能とされていた高次精神機能を実験的に解明するために、ヒト以外の霊長類においても遂行可能な心理実験課題を開発して、その脳内機構を生理学的に解析する道を開拓しました。

宮下氏は、(1)大脳側頭葉内に記銘・保持・想起にかかわる記憶ニューロン群、(2)意図的記憶想起の際に大脳前頭葉から側頭葉記憶ニューロン群へ発出されるトップダウン検索信号、そして、(3)進化的に最も新しい脳部位である大脳前頭葉前頭極に自分自身の記憶を回顧し内省する能力である「メタ記憶」の中枢を、それぞれ発見しました。これにより、ヒト高次精神機能探求と動物を用いた生物学・神経科学を繋ぐ学問領域の発展に貢献しました。

【用語解説】

- 心理実験課題

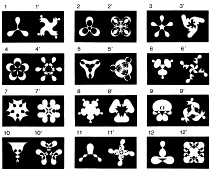

- 例えば、対連合記憶課題はヒト長期記憶の連想性をテストする心理実験課題であり、言語及び図形の課題がある。言語課題では、「新年-海水浴、池-とっくり」のような対の単語を記憶して、後で、「“池”の対になっていた単語は何ですか?」といった質問に答える。宮下氏はサルに対しても図形課題(対連合記憶課題用対図形、下図)は実施可能であることを示し、対連合記憶を記銘・保持・想起するニューロン群を発見した。

- トップダウン検索信号

- 物忘れの多くは貯蔵された記憶がうまく検索できないために起こる。記憶想起に際して、大脳前頭葉から側頭葉に検索信号が出される可能性が予想されていた。この予想の正否は不明であったが、宮下氏が生理学的に存在を証明した。前頭葉がヒト大脳皮質の最高中枢であるとの考えから「トップダウン信号」と呼ばれる。知覚信号が低次中枢から前頭葉へと到達して「ボトムアップ信号」と呼ばれるのと対比される。

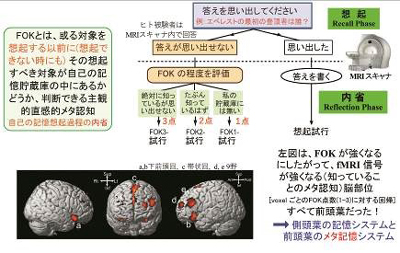

- メタ記憶

- 「自分の記憶内容について」被験者がもっている認識のこと。一般に「『自己の認識内容について』の認識」のことを「メタ認知」と呼ぶ。メタ認知の内観法による探求は、従来はヒトを対象として哲学とくに認識論が主に取り組んできたが、経験科学では心理学的アプローチによる研究のみが報告されていた。宮下氏は、まずヒト被験者に対する実験課題(下図)を、更にサルを被験者とした課題を開発して生理学的解析を可能にした。

脳画像計測用に開発したメタ記憶課題 (Feeling-Of-Knowing[FOK]課題)と磁気共鳴機能画像(fMRI)計測により同定された大脳のFOK領野

脳画像計測用に開発したメタ記憶課題 (Feeling-Of-Knowing[FOK]課題)と磁気共鳴機能画像(fMRI)計測により同定された大脳のFOK領野